2001年中国经济史研究述评辽宋西夏金元在21世纪的伊始

2023-09-19 17:06

2001年中国经济史研究述评辽宋西夏金元在21世纪的伊始年,辽宋西夏金元经济史研究较为活跃,财政史研究有新的进展,社会风俗研究较为突出。据不完全统计,本年度约发表研究论文90篇,出版的经济史专著有:漆侠《王安石变法》(增订本)(河北人民出版社),包伟民《宋代地方财政史研究》(上海古籍出版社),杨果《宋代两湖平原地理研究》(湖北人民出版社),张金岭《晚宋时期财政危机研究》(四川大学出版社),李华瑞《宋代酒的生产和征榷》(河北大学出版社重版),徐吉军、方建《中国风俗通史•宋代卷》(上海文艺出版社)宋德金、史金波《中国风俗通史•辽金西夏卷》(上海文艺出版社),陈高华、史卫民《中国风俗通史•元代卷》(上海文艺出版社);与宋代经济史相关的论文集有:漆侠主编《宋史研究论丛》(第四辑,河北大学出版社)、李埏《不自小斋文存》(云南人民出版社)、包伟民选编《浙江大学中国古代史论文集•史学文存(1936—2000)》(上海古籍出版社),李华瑞《宋史论集》(河北大学出版社),王棣《宋代经济史稿》(长春出版社)等。2001年10月10—12北大学宋史研究中心在古城保定举行宋代经济史研讨会,与会代表29交论文15篇,内容涵盖宋代经济史研究的土地、物价、户口、矿业、农业、商业、俸禄等。

学者们还围绕唐宋社会变革各抒己见,进行了热烈讨论。2001日至6日,由浙江大学中国古代史研究所主办的“2001年杭州宋史专题研讨会”在杭州召开,这次研讨会的主题是“近百年宋史研究回顾与反思:制度篇”,其中涉及宋代经济史的内容包括户口制度、财政制度、土地制度、驿传制度和王安石变法。这是一次以中青年宋史学者为主的小型国际讨论会,共有21位代表出席了会议。值得一提的是与会者经过认真讨论达成共识:宋代史研究必须从目前相当程度地存在的“自主”状态,走向对论题意义、学术史、学术规范有意识的“自觉”。农业人口水利荒政韩茂莉《辽代前中期西拉木伦河流域以及毗邻地区农业人口探讨》探讨了辽朝政治核心、生态敏感地带的西拉木伦河流域农业人口的组成、迁移以及与之相关的农田垦殖规模、生态环境诸问题(社会科学辑刊6)。李并成《西夏时期河西走廊的农牧业开发》着重论述了西夏在河西行政军事建置的设立、劳动力资源的移增、水利建设的兴盛、耕地的垦辟、先进农具的使用、农业开发的成效及其评价,以及畜牧业的发展等问题(中国经济史研究4)。杜建录亦讨论了西夏畜牧业中的几个问题(西北民族研究2)。吴松弟《南宋人口的发展过程》建立了绍兴三十二年、嘉定十六年和南宋末年三个户口系列,并认为南宋后期人口总数超过北宋后期(中国史研究4)。

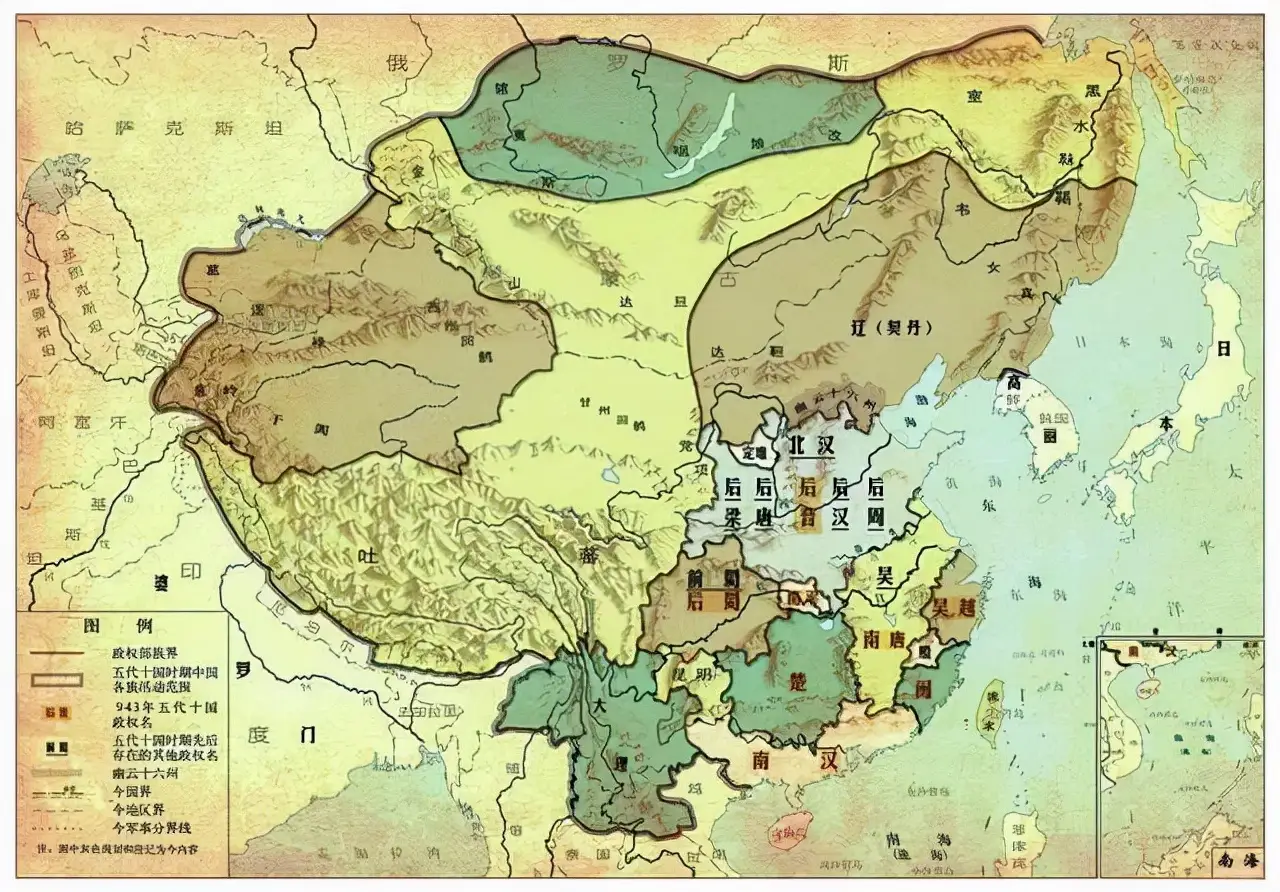

李瑜、张静讨论了《苏轼的人口思想》(财经问题研究11)。张金岭《试论晚宋农业经济衰落的原因》从官田经营不善、田赋的流失与征敛过重两个方面探讨了晚宋农业经济衰落的原因(中国农史4)。郭祥文《宋代沅澧流域的水利》主要以流域为单位,结合历史政区辽金西夏元的起源,探讨宋代沅澧或鼎州(常德府)澧州及辰、沅、靖州的水利情况(中4)。魏天安等《北宋时期河南的农业开发》认为由于北宋的移民、减税、水利等农业开发政策取得了一定的成效,因而北宋时期河南农业发展比较迅速,在北方处于上流水平(中州学刊4)。韩茂莉《金代东北地区的农业生产与地区开发》全面论述了金代东北地区的农业生产与地区开发。并从上京路、威平路、东京路以及北京路的区域开发特征入手,分析探讨了金代政治、军事等因素对农业生产的影响,阐明区内主要农业垦殖区从西拉木伦河流域转向第二松花江至辽东一线的开发历程(北京大学学报5)。刘晓《从黑城文书看元代的户籍制度》指出在黑城出土文书中,保留着一批与元代户籍制度有关的材料,通过这些材料可以对元代的户口登记程序、户籍内容等有一个大概的了解(江西财经大学学报6)。王培华《元代山西的农业生产和人民生活》认为金朝末年,山西尤遭战争之苦,土地荒芜不治,人民贫困,无力恢复农业生活,但到了元代,经过朝廷的多种重农措施和农民的辛勤劳动,农业生产得到恢复,人民生活也渐趋富裕(晋阳学刊1)。

谢丰斋《宋元时期中西方的耕作农业—比较同时期中西农书》通过将宋元时期的农书:王祯《农书》、鲁明善《农桑衣食撮要》、《农桑辑要》与同时期西方农书《亨莱的田庄管理》、《无名氏田庄管理》、《庄园总管的职责人》、《格罗斯特的条例》的比较研究,认识到中西方耕作农业在经营概念、耕作制度、生产过程和生产效益方面存在着差异。虽然,西欧耕作农业的粗放经营,“低产低效”是一个事实,但同时还更应看到中西方的古代农业实践,实际上是走着两条不同的发展道路(中国农史1)。元代由于国运短祚,许多资料又不注意保存,所以,有关水利的专著不多,上海师大馆藏明抄本《水利集》是研究元代水利,尤其是太湖水利的重要著作,然而至今还没有人对这本书做过介绍,刘春燕《元代水利专家任仁发及其〈水利集〉》对此做了初步整理和研究(上海师大学报1)。王培华《元朝水利机构的建置及其成就评价》、《元朝国家在管理分配农业用水中的作用》较系统研究了元朝国家在各主要河渠和路设置河渠司,各河渠司制定管理分配灌溉用水的规则即“水分”、“用水则例”,并加以实施。元人肯定河渠司的建置、对河渠司的分水工作以及分水之利弊都有自己的认识,这些对于今日西部开发仍有借鉴意义(史学集刊1、内蒙古社会科学3)。

周建明探讨了《北宋漕运与水利》的关系(阜阳师范学院学报5)。孟古托力《辽道宗中后期自然灾害述论》认为辽道宗中晚期的自然灾害以时间长、多种灾害伴生、并存著称。这样严重的灾害,不仅破坏生产力,使大量人口非正常死亡,而且影响了社会发展,甚至与辽政权灭亡也不无关系,辽朝抗灾、赈济等一系列措施,既有成功之点,又有失败之处。其中“两仓”制度值得借鉴,“入粟补官法”应彻底否定。在辽政权日益腐败的情况下,其抗灾、赈济等措施不可能发挥应有的社会效应(北方文物4)。周峰《金代的赈灾措施与救济》主要探讨了金代赈灾的机构:提刑、惠民局、普济院等,其赈灾措施主要有减租免税、赈贷、平价减价卖粮,迁移就粮、纳粟补官、赎身、官员捐己俸禄、赐予耕牛等。其救济措施主要有施粥、赡养老人、扶助鳏寡孤独、抚恤遗孤遗属、奖励孝子节妇、救助乞丐、补助多胞胎等。而金代所谓的牛头税,就是征收于猛安谋克户、用之于猛安谋克户的赈灾储备粮(北方文物1)。贾玉英等《略论朱熹的荒政思想与实践》对朱熹安民、恤民、为民的荒政思想及首创社仓制度、利用赈灾钱粮兴修水利,不辞劳苦救灾活民,敢于弹劾救灾中的不法行为,为救灾献计献策等实践活动作了初步探讨(河南大学学报5)。

商业城镇货币宋朝是一个外贸往来非常活跃的历史时期。不仅在沿海港口聚集了无数涉洋前来的蕃舶,云集了大量衣冠各殊的蕃国商人,甚至出现了“涨海声中万国商”的盛况。郭东旭《宋朝招商政策探析》认为这一繁荣景象的出现无疑与宋朝积极推行“招徕远人、阜通货贿”,严格维护蕃商在华权益,热情款待蕃客,尊重远人习俗政策分不开。但是,宋朝对蕃商的过分宠绥,又使蕃商在中国获得了某些不应有的权利(河北大学学报3)。常大群《宋代商人的社会地位》认为尽管宋代商品经济发展是空前的,市场繁荣,作为商业主体的商人大量增 加,但是从政府、官员与商人的关系,从宋初关于科举、舆服的规定看,商人 仍处于社会的底层,受到政府和官员的任意压榨、剥削和束缚,并且商人在百 姓心目中的地位也很低。另一方面,宋代富商大贾利用其优越的经济条件努力 提高自己的社会地位,具体表现在入仕参与政治,与官员联姻和突破舆服的限 制上,而士人阶层的部分有识之士在观念上已经把商人看作是与士、农同等地 位的“齐民”了。这反映了宋代经济发展所带来的社会变化(社会科学辑刊 3)。姜锡东《宋代的钞引盐商》认为宋代的钞引制虽比官卖制进步,但钞引制 度下钞引盐商仍然很不自由,政府仍然程度不同地介入,控制其批准、运输、 销售诸环节,从而使钞引盐商的盈利活动和盈利比率大受限制(盐业史研究 修晓波《元朝对色目商人的管理》认为色目商人和元朝统治者在根本利益上是一致的。

元朝统治者为了稳固自己的统治地位,对色目人实施一些管束和惩罚 措施,虽然是必要的,但因触犯其中部分商人的利益,同时也会危及元朝统治 集团本身,所以元朝政府的这些措施最终未能奏效,色目商人也始终活跃在元 代政治舞台上(中国社科院研究生院学报5)。唐宋政府在广州等地穆斯林聚居 区内建立“蕃坊”,并在唐宋法律中制定了管理“化外人”条例,对此有学者 认为唐宋“蕃坊”享有“治外法权”,但邱树森《唐宋“蕃坊”:与治外法权》 对这种看法提出质疑,认为是不正确的(宁夏社会科学5)。李锡厚《关于 “头下”研究的两个问题》指出王国维认为头下一语“本出契丹”,其实也就 是说此语本出《辽史》,因为在他生前尚未有契丹语言文字资料被发现,而所 谓学者们关于斡鲁朵是皇室之头下的“共识”,则起源于对《辽史?营卫志》 “宫卫”一目小序的误读(中国史研究2)。周宝珠《北宋时期的西京洛阳》 认为宋代的洛阳城已由原来的坊市分离制,嬗变成新的坊市合一制,由于水土 气候方面的优越条件和历史、政治等原因,宋代洛阳园林之盛成为一大特色, 宋代洛阳又是官僚麋集的城市,会社组织是其又一特色。宋代洛阳的经济远不 如它在政治、园林方面的地位重要。

但与开封之外的其他城市相比,亦属较为 发达,是一个典型的消费城市(史学月刊4)。刘菊湘《西夏都城迁移的地理因 素》认为西夏都城从夏州迁移到灵州,最终确立在兴州,既是政治形势的需要, 也是放弃不利的自然条件,选择优越地理环境的结果,兴州优越的自然条件不 仅夏州无法望其项背,就连灵州也大为逊色,因而都城山夏州迁灵州辽金西夏元的起源,再迁兴 州就成了必然趋势(宁夏社会科学6)。陈国灿认为宋代太湖流域农村城市化现 象主要表现在州县城市的空前兴盛以及由此引发的农村商品经济的发展和城郊 都市化趋势;农村镇级中心地的大量涌现及其城市化特征的初步形成;乡村草 市的广泛兴起和农村市场的迅速成长,到南宋时期,太湖流域的农村城市化率 已达10%左右(史学月刊3)。陈国灿在另一篇文章《略论南宋时期江南市镇 的社会形态》中着重就南宋时期江南市镇的基本类型与特点、人口规模与结构、 社区布局与管理、社会生活与风气等方面作了较系统的考察和分析,认为许多 江南市镇不仅工商业十分发达,而且在社会形态上也日益呈现出城市化的特点, 这在古代江南社会尤其是农村社会的发展史上,无疑有着相当重要和深远的意 义,总之南宋时期,江南地区市镇的发展在全国颇具典型性和代表性(学术月 刊2)。

马利清《从铸币业的发展看辽代经济和盛衰》认为契丹本土铸币业的 发展,除了受到汉族文化的巨大影响之外,最根本的因素还是本国经济发展规 律在起作用。契丹立国前铸币业的萌芽、辽初铸币业的初步发展,中期货币经 济的确立,末期的货币紧缺正是契丹国家经济产生、发展、衰落过程的投影。 (内蒙古大学学报3)张景明《论辽代金银器》认为辽代金银器,在辽早期和中 期早一阶段,主要受唐金银区和西方金银器的影响,自辽中期晚一阶段,宗教 用具增多,民族特征渐浓,辽晚期多银器,少数金器受宋文化影响颇多(考古 与文物2)。王文成《从银绢并用到银绢分离—北宋时期的银绢关系试探》认 为北宋神宗以后,商品市场上完成了从银绢并用至银绢分离的转变,这标志着 在当时的商品货币关系中,白银开始从包括绢帛在内的普通商品中分离出来, 向充当一般等价物的特殊商品的货币过渡,白银倾向化的序幕由此揭开(思想 战线2)。黎世英在《宋代货币制度的演变》中概括地说明由于商业的发展, 宋代的货币制度随之发展和演变,表现在:铜、铁、银钱的铸造和流通;交子 的发生和发展;南宋铜钱日益减少;纸币在广大流通及其发行量猛增,对社会 经济的影响很大(南昌大学学报4)。俞兆鹏《宋神宗时期货币制度研究》认 为宋神宗对货币制度进行的一系列改革虽然不彻底,但它防止了通货膨胀,相 对稳定了货币流通秩序,促进了商品经济的发展,成绩还是十分显著的(南昌 大学学报4)。同类文章有仝鲁闽《北宋熙丰变法时期货币政策探微》(山东大

推荐阅读:

上一篇: 五京之制是从何而来的?五京制的渊源

下一篇: 北宋与辽和西夏对峙,南宋则和金南北对峙