中国古代城墙谣言揭秘:包砖城防系统并非明清专属

2024-06-13 13:03

时至今日,一则关于中国古代城墙的谣言,依然在互联网上来回游荡。其大意就是包砖的城防系统为明清两朝所专属,与此前各阶段的夯土外墙形成鲜明对比。显然,任何稍有常识读者都能自行判断,这类说法很不靠谱且过于武断。

然而,谣言之所以让很多人产生认知错觉,绝非没有深层次原因。毕竟,许多朝代的城墙确实不以砖石结构为主。该项技术的普及运用也经历了不少波折,甚至有过非常明显的空白断档。

石墙起源早于夯土

始建于9000年前的以色列古城 杰里科

早在公元前10000年,人类文明的曙光诈现于新石器时代晚期的西亚黎凡特区域。其杰出代表,便是至少有95000年历史的以色列古城--杰里科。尽管尚未掌握成熟的铜器冶炼技术,主要靠从事简单农牧业营生,却并不妨碍先民们为保护劳动成果而建造防御系统。于是,一堵高3.6米、底部宽1.8米的的石墙拔地而起,将占地面积达 40000平方米的聚落都圈入其中。

换言之,人类最早构建的城墙就已经是石质结构,年代远早于许多后发文明的夯土技艺。

杰里科不仅有最早的石头城墙 还有早期砖块结构

到了公元前7200年,杰里科的先民们又完成了技术改良,开始用专门烧制的泥砖替代原始石料筑城。这样不仅有利于施工进度,也对墙体本身的设计规划有很大提升。虽然成型的泥砖建筑起源于两河上游山脉,却都没有像南方邻居那样做到规格整齐划一。因而被更大范围内的人群所争相效法,在公元前5000-4000年间成为美索不达米亚平原的标准守则。那些由后人不断发掘出来的乌尔、巴比伦和阿舒尔等古城,几乎无一例外的是靠该方法构建。

乌尔、巴比伦和阿舒尔 都是早期砖块城墙的杰出代表

与此同时,源于中东地区的筑成技术,也正在以极快速度向东方传播。例如以摩亨佐达罗为代表的初代古印度文明,就能通过印度河与海路联通波斯湾,故而从公元前3000年起使用烧制砖块。至于从陕西南部延伸至江西北部的曲家岭文化,亦在相同时间段内采取烧制砖块建筑。甚至有部分证据暗示,长江流域的烧砖历史能够继续先前追述,一度领先于长期沉迷简单风干泥砖的印度同行。

印度的摩亨佐达罗古城 也是烧制砖块的早期践行者

然而,上述进度并未立即被复刻至北方的黄河流域。比如被判定为公元前2000年建造的石峁古城,还在坚持用类似于早期杰里科遗址的石墙拱卫自身安全。区别仅仅是结构设计层面的复杂合理,关于材料领域的运用则并无多少创新。但建造石峁的技术在华北地区已是鹤立鸡群,完全凌驾于连泥砖都不采用的山东龙山文化。后者的占地面积虽达到 平方米,却只能用层层叠加压实的夯土筑城。若有旁观者在彼时走访两地,定能分辨出谁家的城墙更为坚实耐用。

石峁古城遗址的原始石墙结构

来自夯土墙的逆淘汰

作为石峁的继承者 殷商两朝都不是优秀的筑城者

公元前1800年,日渐冷却的气候开始对石峁古城造成决定性影响。首先是大麦、小麦的种植出现问题,其次是由减产引发的牛羊群畜牧业刷推,催生区域内的社会矛盾激化。经过一场突如其来的底层暴动,这座上古大城便在荒芜中遭彻底放弃。于是,幸存者们携带文明火种出逃,走两个方向往南方撤退。尽管能依托手中的更精湛技术获取军事优势,却必须与大量原先落后于自己的原住民交融。同时和过去有密切联系的北方域外文化相分离,从而在各方面都表现出渐行渐远趋势。

商朝的宫殿复原 显然与石峁先祖有很大差距

例如偏东方的分支,就极有可能就是稍后创造出超级吃人文化的殷商。但在这些气候难民成功建立起自己的大商邑前,曾有相当长时间沿黄河中下游迁徙。不仅难以复刻出如石峁那般雄伟的巨石城寨,还不得不经常被泛滥洪水撵去新地方。因此,技术难度较低且易于建造、修复或放弃的夯土城墙,就是迅速构筑安全感的不二之选。

商船不仅只是用夯土城墙 还经常为泛滥洪水冲毁

通常来说,殷商时代的决策者会花更多时间用于未来城市的前期选址。最理想的点位是紧挨着黄河水道,又有多条支流环绕拱卫,且中心区域高于周遭并有足够空间面积。在具体技术层面,则是运用逐步成熟的版筑法工艺,即大量夯土层层叠加于地基之上。然后用木材搭建出尺寸框架,等土材稳固后再重新抽走。当代学者在偃师和郑州发现的商城遗址,都是以近乎完全类同的模式完成。只不过还留有石器时代的堆筑残余,让城墙的底部基座要更为宽厚。

周人重在扩张地盘 对于单纯防御也无多少建树

公元前1046年,殷商终于为早先离开河套的另一个分支所取代。不过,周人的胜利之道主要是驰骋于牧野沙场的战车,以及众多受够了大商邑暴政的外邦。末代暴君纣王在自己下令建造的鹿台自焚,顺便将成套完整的版筑法工艺留给了后来者。对大批急于到封地就藩的西岐子弟而言,夯土城墙必然是快速落成堡垒府库的最好办法。因此,大部分西周城市在技术层面与殷商先例无异,区别仅仅在于有依照封建等级制度出台相应的规模范例。

陕西李家崖古城 是少数非纯夯土结构的周朝遗址

究其原因 可能是因为要防御有很大威胁的戎狄

当然,这倒不是说周人不知道石墙在城市防御方面的重要性。后世学者就有在陕西的清涧县一带,发掘过带有土石混合结构的李家崖古城。当地是抵抗北方戎狄势力的关键桥头堡,又在地理上属于广义的河套地区,故而多少留有石峁时期的建筑遗风。虽然城墙的内壁还是夯土建造,甚至看着比许多南方城市粗糙,却需要在外壁包裹石块。这样也足以说明,古人很早就明晰城墙包砖的意义价值。但长期浸染于某种技术体系下,就很难违背社会秩序去维持唐突的另一套方案。

东周的洛阳在技术上毫无出彩之处

公元前770年左右,由于周幽王的兵败身死,直接催生出更加羸弱东周王朝。原先还能相敬如宾的诸侯,正式携手迈入充满血雨腥风的春秋战国时代。为了能更好的伸张霸权,原先的版筑建城技术也被进一步细化。每次完成地基,就会用更多木料搭造框架,并已经将自带石器时代风貌的堆筑习惯去除。比如是周天子驻地的洛阳,就在城墙遗迹上留有十分明显的模型板痕迹,每块长度都被控制在130-170cm之间。位于东北方的燕下都则有160-235cm,无疑是因为诸侯的边境城池比内圈都市更看重防御设计。因此,即便是不太容易受战乱波及的临淄城墙,模型板的长度也有230cm。

燕下都虽然面积更盛 但在城墙选材上乏善可陈

即便如此,东周各主要城市的护墙技术,较西周乃至殷商而言都没有本质差别。甚至还有秦国都城咸阳这类非主流特例,将防御重心完全丢给中央宫城,根本不愿意为周遭的平民区规划相应设施。可见诸侯国之间没有明显的技术落差,更没有任何一方可以靠提升科技实力来增强竞争力。相反,精英阶层的关注度都拘泥于循环征发人力,随时为可能发生的长平惨败寻觅足量孟姜女之夫。

秦国的咸阳 甚至懒得建设下外围的夯土墙

相比之下,同为高强度军事竞争地带的希腊罗马世界,则完全呈现出另一幅模样。在商周之变前,迈锡尼时代的城邦基本都采用古朴的巨石墙体。到文明更新换代的荷马史诗阶段,又有过一阵子土木+碎石混用的中间期。直至古典城邦的黄金时代开启,又迅速学习东方的亚述帝国,靠大量烧制的砖块筑城。最晚到公元5世纪左右,已基本和世界最先进水平保持同步。后来的罗马人则更进一步,为定期调防的野战军团配备移动式窑炉,生产出可用于构筑临时营地的标准化砖块。

迈锡尼狮子门的巨石结构

城邦时代的希腊城墙已转向砖块结构

古罗马时代 砖块已彻底进入标准化生产

秦汉帝国的停滞不前

秦国的统一 让城防建设的重心转向北方长城

公元前221年,争相厮杀的七国为暴秦全盘兼并,中原地区的高密度城防需求遭瞬间清零。但原本就是游牧生产分界线的北境,却因大量燕赵人口外流与匈奴势力崛起,成为新时代秦军的重点关照方向。随之而来长城建设,更是直接折射出使用者的工程材料学技术。

秦长城基本就是过去的夯土技术延续

由于秦、赵、燕三国早已构筑各自版本的长城,所以新的建设并非是要平地起高楼,而更类似于中期改造或原拆原还。无数孟姜女的丈夫会在监工鞭笞下,在旧夯土墙边重打地基,并顺势构筑起严丝合缝的条条框框。等到新的夯土被充实进去,又要花数日时间进行外表打磨与压实稳固。最后等木料骨架被去除,另一侧的战国原址也几乎可以被拆除干净。全过程无任何技术风险,也十分符合大一统帝王的快干好省偏好。

宁夏固阳县 有着唯一非夯土结构的秦长城

不过,在位于河套北部与阴山东麓的固阳县,新建秦长城的材料工艺要讲究许多。虽然这里曾是赵国的代郡所在,却先后在匈奴单于和大将蒙恬之间两次易手。至此,这里成为秦帝国对抗草原新贵与燕赵残党的突出部,也是东西两段长城的交汇处。故而格外受工程师重视,除能够快速成型的夯土内壁,外侧普遍运用石材加固。有些就是直接采自本地山中的石块,需要另外用沙土填充空隙。但也不乏人工开采的片石,可直接在内层上平砌,至今都是保存最为完整的段落。

匈奴崛起 可能是秦被迫在河套修建石头长城的主要原因

可惜辽金西夏材料题,这段代表大秦最高军事工程技艺的长城,没能等来异族游牧的疯狂扣边。相反,由糟糕内政所引起的最难性冲突,迫使守卫兵丁被急令调回关中迎战。奈何避开陈胜吴广,也躲不过项羽等六国贵胄,以及更多像刘邦这样蠢蠢欲动的前无名之辈。等到全新的汉朝问鼎江山,大量源于先秦留存的城市皆因战乱而破败不堪。即便是受封贵族的王城,一样较战国时代有不同程度的萎缩,长时间内仅能维持原先的1/3--1/2面积。

汉朝的长城与长安 都是非常典型的夯土结构

因此,西汉时期的城防体系构建,就人为集中到都城长安和北方长城身上。前者在渭水以南,避开北岸的秦国旧都咸阳,仍旧是用每层约10cm厚的夯土层压实堆高。内外两层墙体同为10米高度,而外圈底部的夯土堆则有12-16cm宽。总体而言,较先前数百年的技术风格没有任何进步迹象。后来长安因动乱而遭毁坏,东汉又将相似的操作改到洛阳重来一遍。数百年的城防技术有多么固化?从这些点滴细节就可见一斑!

汉长城虽然长度远胜过往 但技术上原地踏步

至于两汉时期的长城建设,同样是在重复战国和秦朝的技术老路。首先是在文景之治到武帝早期,由于白登之围的失败和财力匮乏,只能勉强维持原秦长城的西部段落。同时尽可能重修更老的燕国段落,勉强替代失去战略主动权的东部段落。等到汉武帝派兵收复较近的河南地,才有余力为自己的江山重建一道隔离墙。此后不断随战事发展而扩增,慢慢延长到酒泉、玉门关等河西走廊要隘。在其执政生涯后期,更是一度建造到西域的罗布泊水域。

过于清晰的条纹 就是夯土版筑的手法痕迹

只是细究技术就不免让人感到泄气,终究坚持夯土版筑或土坯垒砌,配合填塞用的芦苇、胡杨和红柳等辅材。因而经常被匈奴人用简单工具挖开缺口,至多是只能起点提前预警作用。完全不似有些当代人的脑补想象,如铜墙铁壁般御敌于国门外。

烽火台才是汉朝长城的精髓所在

颇为搞笑的是,汉长城确实有外立面包裹石材的特例,且位置几乎与过去的秦朝先例吻合。基本上都分布在河套以北、阴山山脉周遭,属于建造年代最晚的外城。只不过在具体手法上,依旧与秦国案例紧密不分,仅仅是在运用石砌的比例上有所增加。要不是因为匈奴自身缺乏攻城能力,此类边境设施很难不被连根拔起。

汉朝与秦朝一样 在河套地区有砖石结构长城

意想不到的输入源

由三国时代开启的乱世 将大大促进城墙的包砖进程

当然,只要乱世周期性降临,各类军事技艺都会有爆发式提升空间。作为国之重器的筑城手法亦是如此,虽无法在死气沉沉的两汉小步快跑,终究要被三国、魏晋和南北朝的风起云涌给推着往前走。而且往往是初期还不显山露水,越到后期越表现的淋漓尽致。

位于今日镇江的京口铁瓮城 是早期包砖城墙代表

此外,这轮包砖城墙的再崛起进程,源头不是以河套-阴山为代表的北方,而是以长江流域为主的南方。根据目前的学者考据,当时第一座选择用砖石包裹外立面的城池,是由吴王孙权下令建造的京口铁瓮城。其具体位置就在今日的江苏镇江界内,恰好也是古人越江登陆太湖平原的最东端渡口。所以是孙吴政权的首个要冲,在技术选择层面更为大胆奔放。不仅有用烧制砖块取代石料,还是内外两层同步包裹加固。

南京的石头城 仅从名字就能看出与夯土城墙区别

有意思的是,砖块烧制是比较北方的技术特征,只不过在先前并不用于大规模筑城。但江东军阀的呕心沥血之作,在设计层面附带有更为明显的南洋影响。因为其理念源头,可能是位于次大陆上的南印度地区。早在公元1-2世纪,生活在那里的泰米尔先民就已开始建造大型砖石建筑。除军事防御需要外,还可以让建筑本身经受洪水的季节性冲刷,往往与高处的蓄水池、地处的运河融为一体。特别是需要长久竖立的宗教庙宇,会更倾向于使用这套方法,并由商人、水手与传教僧侣带往南洋。等到佛寺网络一路延伸至舟山群岛和上海龙华,也就将相似理念传入江东。考虑到长江沿岸同样饱受洪水侵袭,某些新建城墙便开始为基座包裹砖石。

古典时代的印度砖石结构佛塔

公元2世纪左右 南洋扶南王朝的砖石地基遗址

到了东晋和南朝时期,长江两岸的包砖城墙数量进一步增多。例如位于南岸的大城建康,从公元339年起为内侧宫城包括石砖。与之隔江相望的扬州,也在公元369年为夯土墙的内侧铺设石砖。至于是两地交通连接点镇江,更是不断采用相同方法进行定期修缮。后来还有徐州的彭城墙角为洪水冲毁,索性在重建过程中全盘用砖石包裹加固。

魏晋时期的洛阳 也开始有部分砖块包裹结构

受此影响,一些临近大型水系的北方要城也纷纷采用包砖改造。比如一直坚持夯土技艺的两汉长安城,就在4世纪接受后赵皇帝石虎的重新修缮,首次在城门附近的关键位置上包裹石砖。同样由他营造的河北邺城,可能在更早之前就有享受类似待遇。公元495年,北魏的魏孝文帝迁都洛阳,同样大量使用烧制砖块。但因为都城面积太大,为节约成本和赶工期需要,仅仅在堡垒性质的金墉城采用全段包裹构造。余下的段落,只有城门或墙基的拐角处才有使用砖块。后来的宣武帝扩建外围的第二道城墙,将东西宽20里、南北长15里的区域都圈在其中。因没有包砖加固和复杂的结构设计,被判定为远不如旧城坚固。

隋唐两朝的长安 只在城门附近采取砖石

比较讽刺的是,这股起源自三国魏晋时代、盛行于南北朝乱世的城墙包砖风潮,很快便在隋唐的大一统帝国建立后陷入停滞。隋文帝下令主持重修的新长安,就只在城门附近采取砖石结构,较之前数百年的情况而言甚至是有所退步。数十年后取而代之的唐太宗,依然在都城的修缮工程中选择保守做法。倒是贵为东都的洛阳,因靠近黄河较近而更胜一筹,在夯土墙壁的内外两面都大量用砖。至于控制漕运物流的江都扬州,则保留了墙体内侧的包砖设计。但到王朝中晚期新修面积更大的外城,包砖区域重新收缩至城门附近位置。这就怪不得隋唐两代的士兵,会在高句丽人修建的巨石城墙下举步维艰。毕竟,他们过往的经历与日常驻地,都很难遇到如此坚固的城池。

魏晋到隋唐时期的高句丽城市 反而砖石结构居多

不过,这一时期的北方长城防线,倒是较早年的秦汉旧款有少许进步。根据考古学家在秦皇岛境内发掘的遗迹证明,北齐与隋朝都不再坚守古朴的纯夯土结构,而是会根据需要搞石块+黄土混用。尽管并没有任何外立面包砖痕迹,但多少是比纯土质建筑要坚固。显然,这也是突厥对手比匈奴旧敌更强一些的有力证明。但到盛唐时期,这类长城也多半被弃之不用。

隋朝的少量石头长城 其实继承自北齐手中

公元9世纪末,唐朝的表面一统终于为纷纷扰扰的五代十国所取代。在此裂变前后,许多地方大员出于长远考虑,已逐步在城池的修缮工作中重拾墙体包砖技艺。最早是在公元823年,出任武昌节度使的牛僧孺为鄂州全城配置砖块,用五年时间完成了建造工作。公元873年的剑南节度使高骈,也本着现实需要为成都增添砖石。但覆盖面积通常相当有限,至多只是在墙体的下半部分完成整圈包裹。为成本控制考虑,所用的大部分砖石并非下订单烧制,而是想办法从辖区内的古墓挖掘再利用。整个过程无疑会让今人感到非常辣眼睛!

唐朝对成都等城市的包砖材料 主要来自盗挖古墓

相比之下,西方的基督教世界则在城防选材方面呈现出截然不同景象。比如始于公元324年的东罗马都城君士坦丁堡,在建立之初就全由各类大理石和砖块构成。到公元413年,又新添了有18米高的迪奥多西城墙。内层主结构为用石灰+碎砖制成的填充砂浆,外侧还有精心切割的石砖,具有极佳的防御和抗震效能。后来甚至被丹麦与英格兰两国模仿,成为边境长城或威尔士殖民堡垒群的样板标配。

君士坦丁堡的狄奥多西城墙

即便是在许多今人视为落后的穆斯林世界,也有城高30米的巴格达。其建筑材料全为砖块+生石灰构成,仅1/3部分就用掉了块砖。至于身处中亚腹地的塔什干,更是被唐朝人以石头命名!

留存至今的巴格达古代城墙遗址

宋元明三朝的缓慢推进

北宋《清明上河图》里的开封城墙

公元957年,五代晚期的后周王朝开始大规模硬件都城开封。在著名建筑师王朴的指挥下,先后名劳丁被派往首善之区施工,但主要材料仍旧是精心挑选的黏土。稍后取而代之的宋朝也不遗余力的进行定期扩建,在整体规模、防御配置和结构完胜方面做出较多改进。特别是在城门或突出的瓮城区域,会大量使用砖块进行强化包裹。

北宋时期的夯土城墙遗址

同时,北宋虽没有建造长城,却需要在局部安设大量小规模的堡垒群防线。其中最为突出的区域,就是毗邻西夏边界的陕西地区。许多工程原为临时性质,后来才逐渐演变为永固,所以在材料选取方面有很大出入。基本上是能找到什么就立刻取用,更多考虑如何压缩建造时间与难度。因此,有砖石结构的堡垒已算上乘,余下多少则只能屈居于土木旧俗,想要有包砖待遇则更是遥遥无期。

同样以夯土结构为主的西夏皇宫遗址

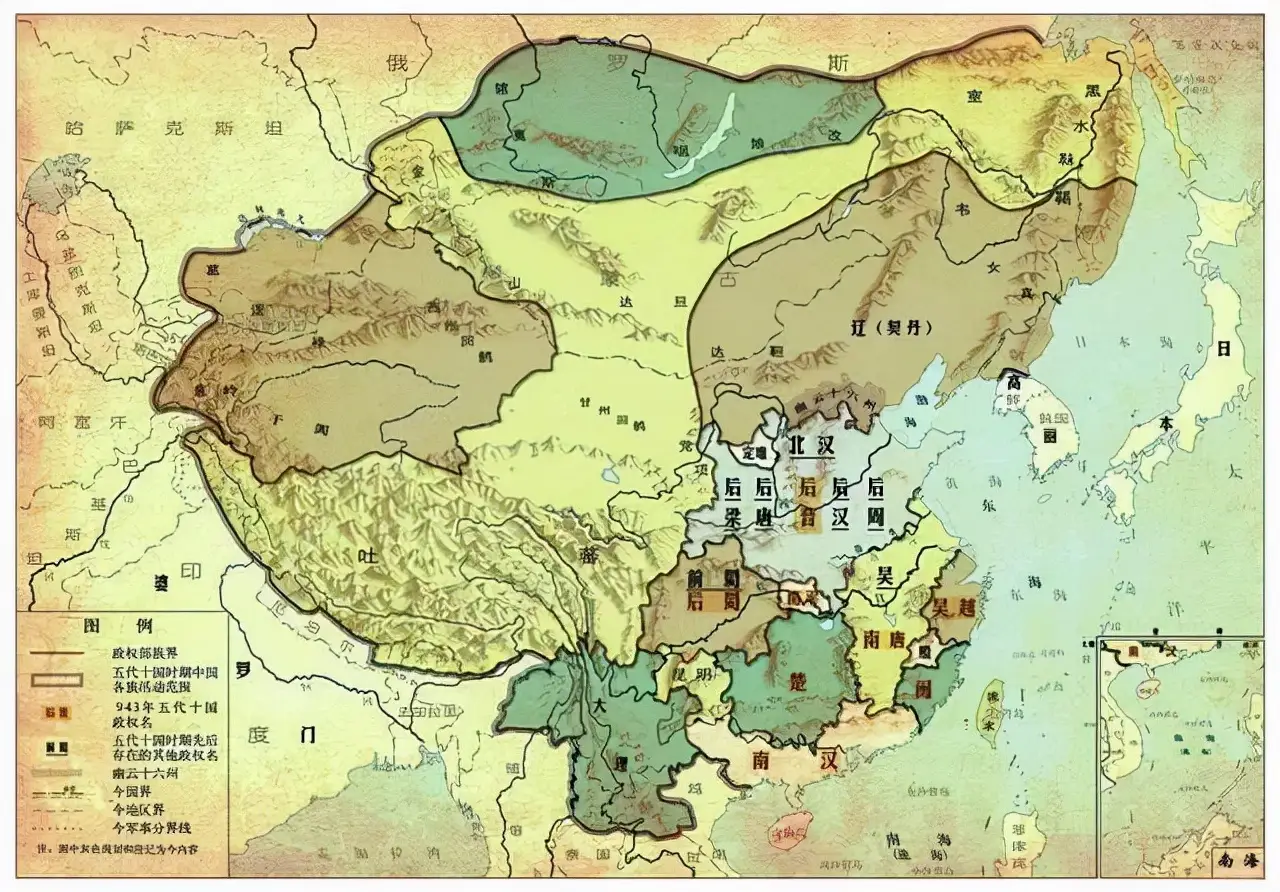

另一方面,宋人的城防材料选择,也不可避免的影响到自己的辽国、西夏和金国对手。其中的辽金两国,因经可以在战争中保持优势,所以对城防升级并不上心。主要的大城市都效仿五代或北宋规格修建,象征意义远大于军事防御职能。其次则为节制一方的区域据点,多以选址本身作为最重要的防御加成,偶尔因需要才添加石块加固。所以在某些技术层面,反而会不如早自己数百年的渤海国。至于国力最弱的西夏,完全被宋朝拖入漫长消耗战节奏,更没有闲工夫为单座城池强化实力。

元上都遗址 有明显的外侧包砖痕迹

不过,在蒙古人的铁蹄大举南下后,新建立的元朝又部分增多了城墙包砖比重。比如在1260年开始翻修的元上都开平府,就有用大量砖块包裹最内侧的宫城墙壁。其与基础的夯土结构层间,还有一层碎砖作为过度。重要性稍低一些的皇城,同样离不开经典夯土构造,但也需要在挖侧添上石壁加固。唯有地位最低的外城,才任由护墙全部只用黄土版筑。当时的蒙古帝国,已经转战过欧亚大陆的许多区域,见识过各型各色的城墙与壁垒。他们的这种结构安排和工艺选择,显然是在彰显地位祖辈外,另有极其明显的实用主义特点。

元大都的坚固城基遗址

无独有偶,类似的分层建设也出现在元大都--北京身上。从1271年起,忽必烈用至少五年时间对改城展开重点营建,复刻了先前为元上都设计的宫城-皇城-外城三元框架。针对每块区域的不同身份地位,也会安排相应的包砖、土石混用和纯夯土材料。诚然,元朝时期的筑成技术更为先机。不仅惯用坚固的石板城基,还会视情况用更好的黑土取代黄土或红土,乃至在版筑过程中安插永久性的柱石+木质衡量。但纯土质结构终究居于最次地位,否则也不至于沦为外城专属。

桂林至今还保留着大量不晚于元朝时期的砖石古城墙

倒是在位于西南边陲的桂林,因需要防备周遭的各类山地蛮族而更需加强。尤其是在公元1366年,元朝当局对早年留下的宋朝旧城进行第二次修缮,全部用坚固的大理石充当护墙材料。因而在后来遭明军围攻时,整整抵抗2个月都没有被各类投石机所攻破,非得靠内奸策应才被终于拿下。但类似的坚城在元朝全境也是少数,无形中为后来风起云涌的起义者们提供了一定方便。

明朝的南京城墙 无疑将包砖技艺推向顶峰

当然辽金西夏材料题,如此丰富的筑城材料经验,还是会对继元制的明朝产生影响。在朱元璋占据南京后,立即着手将其强化争夺天下的策源地。虽然不断扩大的设防面积,会在很大程度上削弱每个局部的效用功能,但依然有不少值得称道的精彩之处。例如效仿元朝规制,提前为外墙铺设大理石或花岗岩地基,深度克达非常惊人的5-12米水平。其中,地位较高的内侧京城基本全由夯土+包砖组成,甚至全砖石结构的格外段落。外城则相对敷衍一下,还是会有夯土段落出现。公元1369年,朱元璋又下令要把自己的凤阳老家建设为新朝中都。其中,皇城全为高6.6米的纯砖石结构,后来扩建却没有完成的外城墙才以夯土为主。

中都凤阳的城墙 也是明朝初年的重要工程

此后,明朝的城市建设中心,由南方转向新都北京。从明成祖朱棣时代起,几乎没任皇帝都有不同程度修缮。从而形成泾渭分明的内外四层格局,且在建筑方式上都不完全相同。如内外壁都用南直隶的苏州、松江和山东临青等地烧制的优质城砖交错垒砌,但还是要内用黄土填充来逐层夯实。城基所用大条石多取自北京附近的采石场,各种优质木材,则采伐于四川、江西、浙江、湖广、山西等地。至于完全是以旧城为基础修缮的西安,则属于非常典型的夯土额外包砖设计。

北京的明朝城墙 同样秉持着大量蒙元遗留技术

最后,明朝为防御北方的元人旧部反扑,恢复了隋朝后就中断数百年的长城防御传统。只是选材远不如几座主城用心,还是满足于古朴的土石+木材结构。因而在15-16世纪的几次危机中,都被抱团来袭的蒙古部落突破。直至嘉靖皇帝下令重新整固,才路线由包砖的新外立面视人。也是在这一阶段,全砖石结构的城墙升格为主流。因倭寇风波而修缮或新建的苏州、宁波、上海等地城墙,终于成为后人熟悉的那种古代模样。

今人看到的包砖长城 是明朝中期的产物

与上海的老城墙属于同一时代产物

可惜,这段曲折而又缓慢的升级历程,还是被世界最先进水准抛在后头。大约从1480年起,革命性的星形棱堡开始在意大利地区流行起来。由于火药攻城武器的不断发展,单纯的材料学选取已不能满足防御方的安全需求。更为精密的堡垒规划,离不开设计师对数学、几何学乃至原始弹道概念的钻研。但上述领域,恰恰是明朝士大夫们的绝对弱项。等到个别有识之士建议效仿,时间已进入王朝行将就木的17世纪。

1540年 南意大利的科佩尔蒂诺棱堡

1630年 明朝兵书上的棱堡结构图

总结

一座典型的夯土包砖城墙模型

事实上,包砖城墙从上古以来的起起伏伏,不过是中国古代技术史的一个缩影。由于不少技艺的源头来自外部世界,经常在引入后会因缺乏社会或文化基础而表现出水土不服。这类浮于表面的嫁接成功,又十分容易在改朝换代中烟消云散。以至于让政治法统的重建者们,不得不按需重新引入技能,造就实施层面的传承断档。

读者若仔细甄别,可能还会注意到:历史上的秦汉魏晋、隋唐五代宋、元明清实则分属于三个截然不同的世代。不仅彼此间的很多技术标准缺乏传承,连文化样貌、文明内核都有诸多不同。

毕竟,发展本身就是一种改变,改变多了就会形成差异,差异多了就很难真正相互理解......

无关审美:技术缺陷才是古中国缺乏砖石建筑的根本原因

推荐阅读: