:中国历史朝代歌的括之之谜

2023-10-25 15:01

(本文约7300字,全文阅读大概需要12分钟)

在学生时代的历史课上,我们大多背诵过一首叫《中国历史朝代歌》的顺口溜,版本还有好多种,我当年背过的是“夏商与西周,东周分两段”这一版。而且在教科书中,记载的中国历代王朝大概有24个,其实这不过是个概而括之的说法。如果将各个历史时期的割据政权——比如“五胡十六国”、“南北朝”、“五代十国”什么的都计算在内,我粗略的估算一下就将近80个(还没算各朝代的封国和农民起义所建立的政权)。

被打算将各种农民起义建立的政权也加进来,后来发现一张表根本放不下,只能放弃

中国人讲究“敬天法祖”,朱子他老人家就曰过“万物本乎天,人本乎祖,故以所出之祖配天地。”所以从上表中我们可以看到,历朝历代的国号大多出自上古先秦时期——不是后来的那些开国皇帝偷懒,而是这么做既能显示出自己的正统性,说不定还能赖上一个了不起的显贵祖宗,何乐而不为?只有到了两宋之后,蒙元和满清的“蛮夷”们脑子不太开窍,还有朱元璋那个倔老头就喜欢跟别人拧着来,国号才有了些新意。

说到两宋,像这样皇统不绝而同一个王朝被生生分成两段的情况并非孤例,先后两周、两汉,之后又有两晋、两宋。这其中只有两汉比较特殊——新莽篡汉之后,又有光武中兴,刘秀所建之东汉,较之他祖宗刘邦搞出来的西汉,还真难说孰强孰弱。毕竟有大思想家王夫之作证:“故国恒以弱丧,而汉以强亡”嘛,亡国都亡得如此霸气侧漏,谁能说东汉弱呢?

史上号称“中兴”者数不胜数,真正货真价实的只有两汉的“孝宣中兴”和“光武中兴”

两周、两晋和两宋就比较让人无语了。西周变成东周以后,周天子便威风扫地,还不如庙里供着的菩萨,开始还能受点香火(春秋时的“尊王攘夷”),后来干脆无人问津,连灭国了也不过是在史书中一笔带过而已。两晋和两宋更是先后由大一统的“天朝上国”(北宋可能连大一统都算不上),被撵到了东南一隅成了割据政权,将其王朝的后半段称之为苟延残喘也不为过。

更为奇葩的是,两宋之亡不但是自寻死路,而且其过程也几乎一毛一样,这就怪哉了。

所以这事吧,就很值得说一说。不过限于篇幅,我们今天只说北宋。

背景: 表面很怂的的北宋,其实内心很刚。

一提起两宋,您的第一印象是什么?反正我首先想到的就是“北怂”和“南怂”。

从夏商时的荤粥(音“熏预”)到明末的满洲,来自北方的蛮族一直是中原王朝的心腹大患。不过中原王朝虽然经常处于守势,有时甚至还被揍得很惨,但总体而言在战略上还是处于优势的。如果有人不服气,不妨去问问那些曾经显赫一时的匈奴人、鲜卑人、突厥人什么的对此是否有意见。

匈奴、鲜卑、突厥之流的蛮族之所以下场凄惨,还不是因为汉军威武、唐军也曾威武过?

想来这帮要么坟头长草、要么远窜边荒、要么早就被同化成张三李四的家伙们不会有什么意见。不过那些当年在他们面前只能被归类为“杂胡”的后辈们,比如契丹、女真、蒙古(后两者在唐时分别叫室韦和黑水靺鞨)什么的,想必对此意见很大。

当年的杂胡后来脾气见长,原因显然只有一个,那就是强汉盛唐的继承者居然是个废物。身为废物自然就要有被千人捶、万人打的觉悟,这一点连宋人自己都敢腆着脸认账:

“熙宁中,张(方平)文定公以宣徽使与召,众谓天子修贡为辱,而陛下神武,可一战胜也。公独曰:‘陛下谓宋与契丹凡几战,胜负几何,两府八公皆莫知也。’神宗以问公,公曰:‘宋与契丹大小八十一战,惟张齐贤太原之战才一胜耳。陛下视和与战,孰便?’上善之。”(《续资治通鉴长编·卷二百五十九·熙宁八年》)

张方平固然是在胡扯,但是宋人认怂的心态却是显而易见的。

所以中国历史上虽然外患不绝,其实并没什么大不了的。从夏到清泱泱数千年、王朝更替不知凡几,可真正亡于外族的也不过西晋和两宋而已。其中的西晋虽然最终死相甚惨,但在其生前也曾经威武过,既能打得鲜卑人跪地叫爸爸(平定秦凉鲜卑秃发树机能之乱),也能迫得匈奴、羯、羌等诸胡畏威而内附;只有两宋是个例外:这俩怂货加一块享国祚长达319年,却几乎没打赢过一次让敌人和自己人都心服口服的重大战役。充斥史书的除了靖康之耻、崖山蹈海,就只有战败、割地、岁币、纳贡,还有向蛮夷之邦称臣、称弟、称侄甚至当乖孙子的,最后还免不了亡国——这些玩意大都是两宋独树一帜的特产,相比之下连在近代史上以丧权辱国著称的满清都差点意思。

在地图上看两宋都觉得憋屈

可是如果比较深入的研究一下宋史,我们就会发现这其实是一种错觉——两宋的赵家皇帝和士大夫们表面上怂成狗,内心里其实“刚”得很。

比如在汉唐跟吃饭睡觉一样寻常的和亲,在两宋简直成了天大的禁忌——打不过蛮夷这种事情,正人君子们只能干瞪眼,于是便把注意力都放到严防死守自家闺女的身上(详见小议和亲——何以汉唐时的寻常事,到了宋明就视若蛇蝎?)。

在庆历增币这一宋辽争端中,辽兴宗曾向宋提出以和亲、增币代替割地的要求,宋朝君臣的答复是允许增币,甚至委曲求全的答应将岁币由“赠”改“纳”(等于认同向辽纳贡),但依然强硬的拒绝和亲:

“(辽臣刘)六符曰:‘吾主耻受金帛,坚欲十县,何如?’(富)弼曰:‘本朝皇帝言,朕为祖宗守国,岂敢妄以土地与人。北朝所欲,不过租赋尔。朕不忍多杀两朝赤子,故屈己增币以代之。’……明日,契丹主召弼同猎,引弼马自近,又言得地则欢好可久。弼反覆陈必不可状,且言:‘北朝既以得地为荣,南朝必以失地为辱。兄弟之国,岂可使一荣一辱哉?’猎罢,六符曰:‘吾主闻公荣辱之言,意甚感悟。今惟有结婚可议耳。’弼曰:‘婚姻易生嫌隙。本朝长公主出降,赍送不过十万缗,岂若岁币无穷之利哉?’……及至,契丹不复求婚,专欲增币,曰:‘南朝遗我之辞当曰献,否则曰纳。’……朝廷竟以纳字与之。”(《宋史·卷三百一十三·列传第七十二》)

对于宋人来说,可以缴纳岁币,但是拒绝和亲;可以纳贡,但是不能纳女;给外夷当龟孙子都可以谈,但想当我们老赵家的便宜女婿,门都没有……

对于北宋来说,交保护费是常规操作,根本没啥心理负担,但和亲却坚决不行

这还是小事。另一个被许多人忽视的现实是,戴着千年“弱宋”大帽子的北宋,虽然打仗废柴,但却“身残志坚”,俨然是个好战分子。

宋辽战争是北宋率先打响的,其中最关键的两仗高粱河战役、雍熙北伐北宋都是发起攻势的一方,只不过技不如人被辽国反攻最后才签下了澶渊之盟而已。而后来与金国签下海上之盟,破坏了给宋辽之间带来百年和平的澶渊之盟的,依旧是宋人;宋金战争虽然不是北宋挑起的,但在畏于金国强大的武力不得不斩叛将张觉、逼反郭药师的同时,仍在偷偷摸摸的挖山后九州墙角、最终惹得金人大举反攻的,还是宋人。

后果,就是那场众所周知的靖康之变,说起来还是宋人自己作出来的。

身为战五渣的北宋却如此喜欢挑事,而且吃一百个豆还不嫌腥,实在让人匪夷所思

好战与畏战其实难分对错,毕竟《孙子兵法》开篇就曾警告过“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”真正成熟的政治家,应充分评估敌我双方的实际情况,做出正确的判断,而不是为了一时之气或眼前利益贸然作出决定:

“司马法曰:‘国虽大,好战必亡;天下虽安,忘战必危。’易曰:‘君子以除戎器,戒不虞。’夫兵不可玩,玩则无威;兵不可废,废则召寇。昔吴王夫差好战而亡,徐偃王无武亦灭。故明王之制国也,上不玩兵,下不废武。易曰:‘存不忘亡,是以身安而国家可保也。’”(《说苑·卷十五·指武》西汉·刘向)

在我们的印象中,北宋好像一直都是“忘战必危”的反面典型,没想到人家却偏偏应验了“好战必亡”这句箴言。而且北宋(包括后来的南宋)也因此当之无愧的成为中国王朝史上,政治智慧和手段最为拙劣、甚至到了弱智程度的朝代。

宋辽战争—— “善良”的契丹人施舍给了宋人的百年和平。

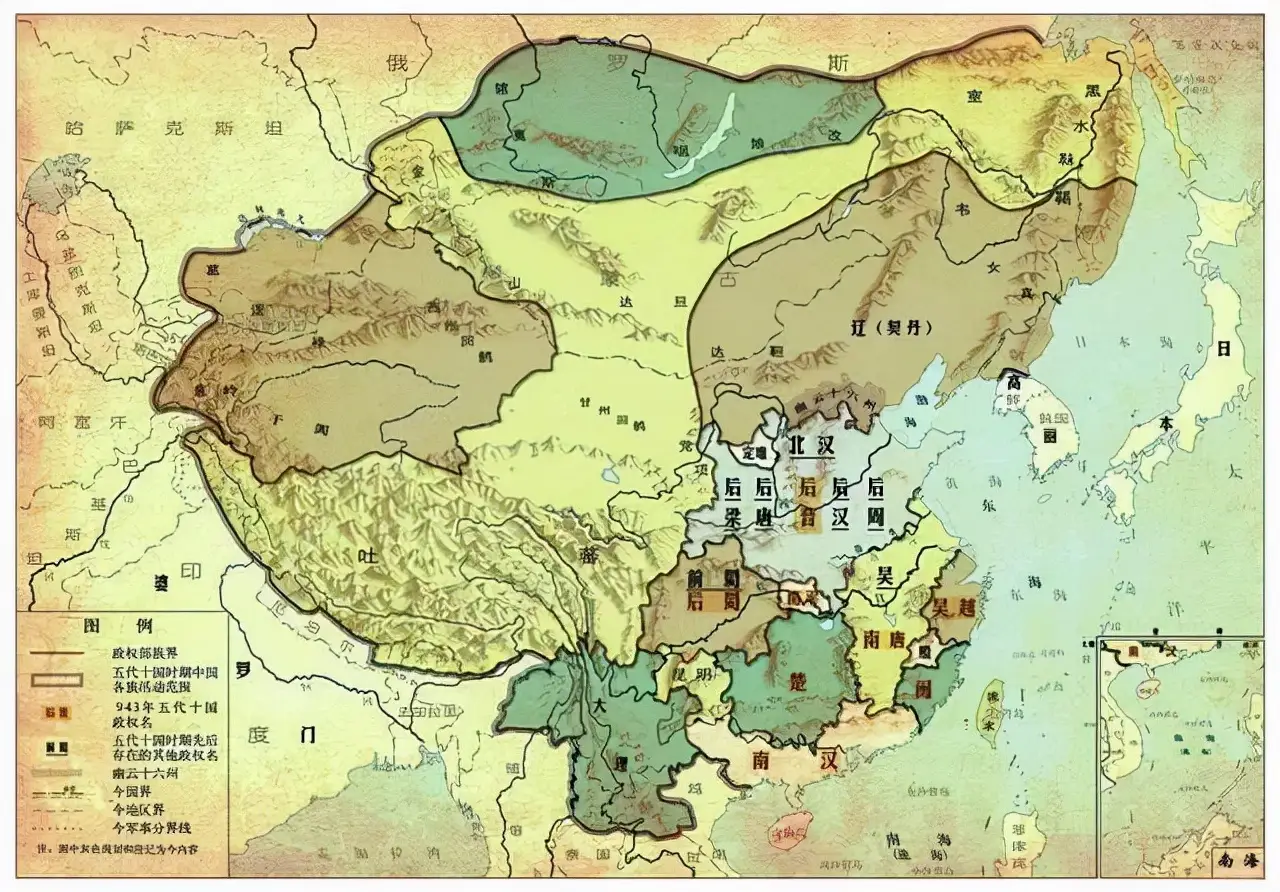

话说辽国(契丹)肇兴之际,两宋的开山老祖赵匡胤还得再等上10年出头才能从他娘的肚子里蹦出来,两国说起来其实无冤无仇。五代十国时期,辽国以受让幽云十六州为条件,入中原助石敬瑭灭后唐,后又以后晋出帝石重贵不恭为由,二入中原灭后晋。此时的契丹人倒是颇有一统中原之志的,不过在攻克汴梁之后遭到了激烈的反抗,尤其是在辽太宗耶律德光死在了著名的杀胡林之后,便立刻就打消了这个念头,缩回了老巢。

向契丹投献幽云十六州的著名儿皇帝石敬瑭可不是汉奸,因为人家是沙陀人

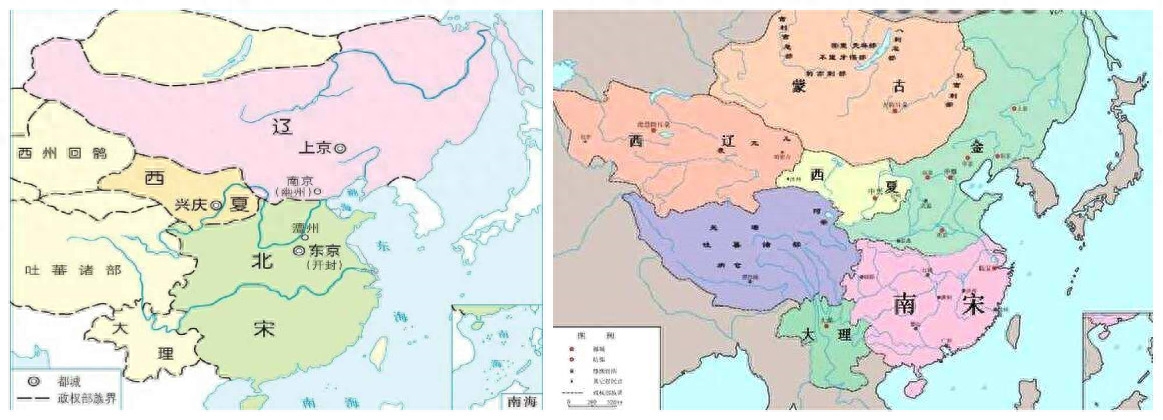

北宋建国之后北宋和辽金西夏蒙元的并立,赵匡胤先后将吴越、南唐、荆南、南汉、后蜀等割据政权一一铲除,就剩下个北汉却遇到了麻烦,因为辽国坚决反对宋攻北汉。

宋人认为契丹人是狗拿耗子,而且有故意找茬之嫌。可契丹人不这么想啊——辽国可是北汉的宗主国,契丹人也是要面子的,哪容得自家马仔任人欺负?

结果围绕着一个微不足道的北汉,宋辽之间矛盾激化直至大打出手。宋人用了15年的时间,终于灭掉了北汉,结果又引发了一场持续长达25年的宋辽战争。

战争的导火索就是被石敬瑭献给契丹人的幽云十六州——宋人认为此乃华夏故地,若不收回大宋朝便算不上金瓯无缺,面子上无论如何也说不过去。再则横亘河北、山西北部的燕云地区历来是中原王朝抵御游牧民族入侵的天然防线,“失岭北则必祸燕云,丢燕云则必祸中原”这句老话可不是说着玩的。在宋人眼中,若无幽云为屏障,契丹人的铁骑便可以肆无忌惮的驰骋在无险可守的华北平原上,国都汴梁简直就是人家的俎上鱼肉。

宋人的观点很有道理,可契丹人觉得自己也很冤啊——幽云十六州又不是我抢来的,那是石敬瑭主动送上门,还是不要都不好意思的那种。再说了,俺们契丹人之所以一直蹲在家里不去欺负你们,很大一部分原因就是幽云十六州的财富养活了大辽国,使得俺们不用南下劫掠小日子也能过得美滋滋啊!

以宋人让人头疼的战力,幽云十六州留在契丹人手里才是对他们安全最大的保障

这种矛盾无法调和的结果,就是北宋发动了以夺取幽云十六州为目标的宋辽战争。不过宋人虽然很刚但打仗的手艺太潮,虽偶有小胜但一到关键战役必掉链子,结果打了25年,就打出来个澶渊之盟。

在今天的各种曲艺和文艺作品中似乎恶贯满盈的契丹人,如果细究起来其实根本没那么坏——跟远至先秦的匈奴到近至清末的洋毛相比,契丹人甚至可以称得上“善良”二字。毕竟在辽国存续的200多年里,其大部分时间都对南下中原、一统天下不怎么热衷,除非被总爱“惹是生非”的宋人惹毛了才反攻一下,而且大都也是适可而止。至于被广为诟病的“打草谷”等恶习,要是跟女真人、蒙古人以及五胡等蛮夷的大肆屠戮与破坏相比,根本就不值一提。

更重要的是,契丹人非常具有“契约精神”——只要能收到岁币,他们基本上都能够遵守和议,与北宋保持和平。从澶渊之盟签订到北宋背盟攻辽的115年间,契丹人就耍过两次赖,也就是重熙增币和熙宁划界,从宋人那里勒索了一些岁币和荒地。但这些举动的本身并非是契丹人打算背盟,而是针对北宋与西夏的战争发展所做出的牵制举动。

正是因为幽云在手,使得契丹人不断汉化,也是辽国最终灭亡的原因之一

在辽国将亡之际,仍能以残兵大败童贯的20万宋军精锐,可见澶渊之盟带来的百余年和平,根本不是北宋守出来的,而是契丹人无意南侵、“施舍”给宋人的。

不过前边说过,宋人表面很怂却内心很刚。所以当契丹人倒了霉的时候,前者体内的热血又开始沸腾,再次盯上了让他们幽怨了百五十年的幽云十六州。

宋金战争——由一场愚蠢到天际的政治闹剧引来的靖康之变。

北宋政和四年,僻居于东北白山黑水间的女真人在完颜阿骨打的领导下起兵反辽,并于次年建立金国。在这场历时10年多的战争中,女真人完全占据主动,屡屡以少胜多打得契丹人落花流水。尤其是在护步答冈(今黑龙江五常西)一战中,辽军号称的70万大军(实际兵力可能在20-30万之间)竟大败于区区2万金国铁骑,从此“女真不满万,满万不可敌”的神话传遍天下。

若是同处鼎盛期,蒙古人也未必是女真人的对手

被契丹人揍得消停了百多年的宋人,看到这一幕的感受恰似2斤老酒上了头,立刻派人从登州乘船渡海,以买马为幌子,与金谈判联手攻辽。

北宋的士大夫毕竟不都是傻子,太宰郑居中就坚决反对以蔡京为首的联金攻辽派:

“公为首台……不守两国盟约,辄造事端,诚非庙算。且在昔章圣皇帝(宋真宗)与大辽昭圣(辽圣宗)立誓,至今几二百年,兵不识刃,农不加役,虽汉唐和戎,未有我宋之策也。公何以遽兴此举……况用兵之道,胜负不常。苟或必胜,则府库乏於犒赏,编户困於供役;蠹国害民,莫过此也。脱或不胜,则忠害不测。”(《宋会要·蕃夷二》清·徐松)

可惜收复燕云已经成了赵宋皇帝无法挣脱的一个执念,任何人都无法阻止。宣和二年,宋金达成海上之盟:

“毕沅《通鉴》于遣马政使女真下考异云:《宋史·徽宗纪》:重和元年二月庚午,遣马政由海道使女真,约夹攻辽。《金史·太祖纪》:天辅元年十二月,亦云宋使登州防奭使马政以国书来,其略曰:‘日出之分,实生圣人。窃闻征辽,屡破勍敌,若克辽之后,五代时陷入契丹汉地,愿畀下邑。’是初遣马政,即欲夹攻求故地也。”(《续资治通鉴长编拾补·卷三十七·徽宗》清·黄以州等辑)

海上之盟的重点在于约定了宋、金各自出兵攻辽,而且确定了目标责任制——金军攻取辽上京(今内蒙巴林左旗)与中京大定府(今内蒙宁城),宋军则必须拿下辽西京大同府和南京析津府(今北京)。只有在这些目标达成后,北宋还得将原来向辽国缴纳的岁币转输给金国,后者才答应将幽云十六州还给北宋。

而且女真人在谈判时说的很明白:“所请之地,今当与宋夹攻,得者有之。”(《金史·卷三十六·志第十七》)也就是谁打下的地盘归谁,看上去也是公平合理的。

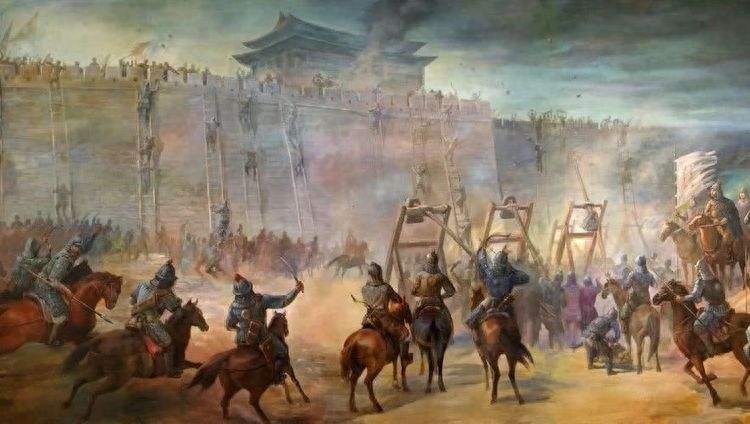

可问题是再公平合理的盟约,也经不起北宋那帮战五渣祸害——童贯两次率军北伐,已经被女真人打得生活不能自理的契丹人却几乎不费吹灰之力,不但将宋军打回了老家,而且几乎全军覆没。

契丹人虽然打不过女真人,但收拾背信弃义的宋人却全然不在话下

最终大同府和析津府还是被金国打下的,不甘心的宋人只得腆着脸找女真人索取幽云故地——其实按照事前“得者有之”的约定,女真人就算寸土不让,宋人也没处说理去。可谁让女真人穷呢,便同意割让燕京六州二十四县,条件是北宋除了每年缴纳50万岁币之外,还须补交一百万贯作为燕京的代税钱。

不仅如此,女真人还将燕京六州的富民、金帛、子女洗劫一空,只留给北宋几座形同废墟的空城。

客观的讲,金国的做法也并不过分,毕竟是女真人拿命换来的土地,凭什么白给宋人?

可是宋人显然不这么认为:讲好的幽云十六州,凭什么只给我燕京六州?不要跟我讲什么宋军攻辽不利、什么“得者有之”,我就问你凭什么欠我幽云十州不还?还讲不讲理了?

女真人:……

讲打架,女真人满万不可敌,宋人当然不行;论吵架,宋人可以以一当百,女真人别说满万、满亿也不是对手。

所以在史书中,好像道理都在宋人这边,女真人才是背约弃盟的无赖。

在士大夫们的笔下,无论契丹人女真人都是强盗骗子,北宋永远是受害者

于是当金国的平州留守张觉携平(今河北卢龙)、营(今河北昌黎)、滦(今河北滦县)三州降宋时,宋徽宗赵佶便不顾反对,迫不及待的接受了——这当然是正义战胜了邪恶,没准他还特地为此跑去太庙告祭,向祖宗们报捷。

天下没有免费的午餐。宋人想要张觉投献的三州,就得做好承受相应后果的准备,比如金国的反扑。但显然宋徽宗君臣对此全无预案,所以面对金国交出张觉的要求时,北宋先是断然拒绝,待到金国大兵压境时又耍小聪明——杀了个貌似张觉的倒霉蛋妄图充数。这种小花招理所当然的被女真人识破,声称要举兵自取时,宋徽宗彻底认怂,密诏杀死张觉及其二子函送金人。

宋人的出尔反尔不但使得女真人彻底认清了前者的软弱无能,激发了其夺取中原的野心,同时也使得同为叛将郭药师等人彻底的离心离德,不久降金。

虽然在张觉的问题上吃了个大亏,但宋徽宗仍然对尚未收回的山后九州念念不忘,遣宦官谭稹为两河燕山府宣抚使,连收买带贿赂,又从金国手中搞到了朔(今山西朔县)、应(今山西应县)、蔚州(今河北蔚县)三州。

从大道理上讲,国之寸土亦为大事,北宋使尽各种手段、孜孜以求的谋求恢复幽云故地并没有错。可问题是凡事皆有本末之分,宋人在本就国力不振、军力更不如人的情况下,却屡屡将国之大事寄托于偷鸡摸狗之类的见不得光的诡计,妄图取巧博大。而一旦阴谋败露,无一不是以跪地认怂告终,而且在认怂之后如果没被打痛,依然故技重施,这还能有个好?

战争无法取巧,所以靖康之耻其实是必然的结果

女真人可不是宋人那样的怂货可以任人欺辱,而且脾气还不好。宣和六年,金国以北宋背约为由攻打蔚州,宋金战争爆发。

战争的结果就是靖康之变,北宋因此灭国。

写在最后——“且与强女真为邻,孰若与弱契丹乎?”

说北宋亡于自己的愚蠢和作死,其实一点都不为过。

在北宋存续的167年里,大部分时间与辽、西夏为邻,实际上并未实现一统,只能算是一个割据政权,形成了中国历史上的第二个三国时代。

三国之中,以北宋国力最强,军力却最为孱弱,以至于需要向辽、西夏两国缴纳岁币以求维持和平。在这种情况下,北宋虽然窝囊,却并无亡国之忧——自澶渊之盟后,契丹人一直对南下侵宋毫无兴趣,所以宋辽之间维持了115年的和平,如果不是女真人崛起,这种和平想必还会继续维持下去。

对于北宋来说一统天下那是做梦,所以维持均势其实是对其最好的局面

至于西夏,限于地理、人口和经济的天然劣势,尽管在其肇兴初期能打得北宋怀疑人生,但潜力毕竟有限。事实上从英宗朝开始,北宋已经开始掌握了对夏战争的主动权,到了徽宗朝宋军攻克横山以后,西夏已经不足为患。

在自身军力没有显著增强的情况下,对于宋人来说维持现有的三国鼎立的局面(辽国不会允许北宋灭掉西夏),是最有利的。

可是突然崛起的女真,成了打破这一局势最大的变数。

北宋在当时最为明智的选择,其实是吸取唇亡齿寒的教训,弱弱联手、协力抗强,也就是联辽抗金。可惜的是,短视而且愚蠢的北宋君臣选择了反其道而行之——与金人签下海上之盟,联金攻辽。

宋人亲手打破了对他们最为有利的平衡与和平的局面,在那一刻起,北宋灭国的丧钟其实已经敲响了。

113年后,蒙古派出使者打算联宋攻金,金哀宗完颜守绪派人与南宋朝廷交涉,其言辞虽哀却极富道理:

“(宋)今乘我疲敝,据我寿州,诱我邓州,又攻我唐州,彼为谋亦浅矣。大元灭国四十,以及西夏,夏亡必及于我。我亡必乃于宋。唇亡齿寒,自然之理。若与我连和,所以为我者亦为彼也。”(《金史·卷十八·本纪第十八》)

面对强大的蒙古人,处于弱势的宋金两朝唯有弱弱联合才有一线生机(毕竟蒙古人死一个大汗就要内讧一回,未必没有可趁之机)。结果这俩脑残一个一边挨揍一边南犯,另一个则是满脑子的北伐雪耻。如今金国要完蛋了才明白唇亡齿寒的道理,南宋离完蛋还有一段距离,所以自然无法感同身受,于是宋金和议自然无果。

让南宋纠结的是靖康之耻,让北宋纠结的是幽云十六州——对于亡国之忧这个根本而言,那些玩意其实都是末节,可是在两宋君臣的近视眼中,最重要的永远是这些末节。

所以两宋不亡国,真是没天理了。

更让人哭笑不得的是,未得幽云之时,宋人的日子过得其实不坏,可是得到幽云(哪怕只得了部分)之日北宋和辽金西夏蒙元的并立,宋人却大祸临头了。

在北宋朝廷讨论是否联金攻辽这一问题时,枢密院执政邓洵武曾提出过一个最简单的问题:

“且与强女真为邻,孰若与弱契丹乎?”(《三朝北盟会编·卷一》南宋·徐梦莘)

这个问题想必不是傻子都知道答案是啥。

可历史已经证明,当时的北宋君臣就是一群傻子。

推荐阅读:

上一篇: 宋朝的尬境不是它太弱而是生不逢时

下一篇: 夏商周断代工程的时间表是错误的吗?