《火枪与账簿:早期经济全球化时代的中国与东亚世界》

2023-08-24 17:01

摘 要:李伯重教授的《火枪与账簿:早期经济全球化时代的中国与东亚世界》是一部从全球史视角下的晚明史。该书揭示了以火枪为代表的新型暴力、以账簿为代表的商业利益所共同构成的早期经济全球化时代的丛林法则,15—17 世纪上半期的中国已经无法独善其身,而是和其他国家紧密交织在一起。李著从全球史的角度,对明朝的灭亡给出一个新的解读。本书评主要阐述了李著对于传统历史知识和观念颠覆与更新方面所起的作用,分析了该书所成功运用的历史研究方法,并在文末附上了作者对该著的几点建议及批评。

关键词:火枪 账簿 全球史 明史 书评

历史一去不复返,但人们对于历史的认识和思考却永不停息。公元15—17 世纪上半期的晚明史,虽已去今数百年,但似乎从来不曾真正淡出国人的视野,不时受到海内外学界及普通民众的关注。尤其是近年来,国内外学界不乏严肃的著作与论文出版,坊间亦不时流行种种戏说甚至一些胡编滥作。在鱼龙混杂的众多出版物中,三联出版社最近出版的《火枪与账簿:早期经济全球化时代的中国与东亚世界》一书无疑是极其难得的珍品。

该书作者李伯重教授是享誉海内外的著名经济史学家,长期从事中国经济史尤其是明清以来江南地区的社会经济史研究及中外历史的比较研究。不过,与作者出版的其他众多学术著作不同的是:该书被定位为一本意在向一般普罗大众普及正确的历史知识,展现学术界关于晚明史研究的新潮流、新方法与新见解的公共史学著作。为此,作者写作该书时在内容上注重广泛吸纳并综合利用众多海内外学者的相关研究成果,在语言表述上做到力求生动活泼,通俗易懂,甚至不惜牺牲掉向为业内学者所珍视的脚注及参考文献部分。这本书出版后很快即在市场上受到欢迎,多次荣登数家著名书店的畅销书排行榜,可见其通俗化的尝试是相当成功的。但这本书决不仅仅只是一本通俗性的历史读物。由于作者深厚的学术素养与功力,该书虽然综合众多学者的种种研究成果(其中当然也包含作者本人相关专题如晚明军事史、海外贸易史的最新研究成果),但却如作者所言,“用我自己的方式诠释了其他学者的作品,用我的方式组织他们互异的发现和说法”,“这都反映了我的个人观点”。不仅如此,该书的主线及主要观念也是这本书作者提出的,充分体现了作者的学术观点与创新。因此该书的学术价值不容低估。笔者有幸受《产业与科9技史研究》编辑部之邀为该书撰写书评。请允许我以一名对明清历史略具常识的普通读者的身份,谈一谈该书在颠覆与更新笔者过去历史知识和观念方面所起的作用,以及该书在历史研究方法论方面对笔者的启发。不当之处,还望该书作者及各位读者多加指正。

袁为鹏(中国社会科学院经济研究所研究员)

一、从全球化看晚明大变局:颠覆陈旧的历史观点

记得以前在中学学历史,学到汉唐时期的历史时同学们都很兴奋,沉浸在汉唐盛世的历史自豪感之中。学到宋元时期的历史就不再得意,学到明清时期更是感到一种说不出的沉闷与压抑。关于中国封建社会历史发展的传统看法认为,明清时期中国封建社会走到了自己的末期,中央集权的封建专治制度发展到了极端,经济与社会文化的发展陷于停滞与衰落之中。中学历史教材的相关章节中,迄今仍主要以君主专治、宦官专权、文字狱、闭关锁国等相关文字描述这段历史。而关于这一时期的中西关系,主要是强调或者谴责西方早期殖民主义国家对中国的军事文化侵略与经济掠夺,虽然提到殖民侵略者偶尔也充当了历史不自觉的工具,无意中将西方先进的科技文化传入中国,在一定程度上促进了中国社会的进步等等。

显然,这种历史观点,或者孤立地就中国而中国,教条主义地将中国历史按照封建社会的发展理论划分为所谓的成长期、鼎盛期、衰落期;或者受欧洲中心论的束缚,将人类社会的现代化进程仅仅视作由西方少数国家主导产生并逐渐向其他地区扩散的历史,认为其他地区对现代化的历史发展毫无贡献,只能机械被动地对来自西方国家的现代化冲击做出反应。显然,这些历史观点已经远远落后于时代,不仅无法满足求知者对知识探索的需求,也无法满足人们理解现实的渴求。人们很难相信,一个停滞衰朽的王朝何以能维持如此广阔的疆域并不断开疆拓土?一个停滞衰朽的王朝何以能够组织世界最大规模的船队多次远航于太平洋、印度洋各地?一个停滞衰朽的王朝何以能够养活不断增长的人口并支撑起发达的商品经济与众多的城市与集镇?一个停滞衰朽的王朝何以能够远征朝鲜并打败日本数十万强敌,何以能够成功将荷兰殖民者赶出台湾,捍卫其领土完整?一个停滞衰朽的王朝何以能够产生众多非凡的文学艺术作品?这种观点不仅在历史自身的逻辑上难以自圆其说,而且也难以回答现实的问题:如何解释改革开放以来中国尤其是长江中下游地区举世所罕见长达40 年的快速经济增长?显而易见,当代中国这种世所罕见的长期经济增长不可能毫无历史基础或者根源。

本书作者的一大贡献,就是运用全球化的视角来重新审视晚明历史,并提出对于晚明历史大变局的系列新见解,彻底颠覆了上面提到的关于这一时期历史发展的种种陈腐观点,让人读后顿有豁然开朗之感。

所谓全球史,与过去世界史之间的最大不同中国历史教科书宋元,就是要打破现今的国家界限,将世界各个地区都放到相互联系的网络之中,强调它们各自的作用。简言之,其不同于世界史的主要方面是:第一,否定“国家本位”,以社会空间或者网络作为审视历史的基本单元;第二,关注大范围、长时段的整体运动,开拓新的研究领域;第三,重估人类活动与社会结构之间的关系。其实质就是将全球史历史化,探讨人类社会从分散逐渐走向一体化的历史过程;将历史学全球化,从整个人类历史之间的相互联系、相互影响与互动来重新认识历史。该书对晚明历史的论述,不仅仅是将眼光局限于中国一隅,局限于封建王朝统治的历史,而是放宽历史的视界,将目光投向深蓝色的大海,投向沿海地区的广大民众,投向整个东亚世界乃至全人类,从而获得对同样一段历史不同以往的新看法。

(一) 晚明时期中国并不封闭

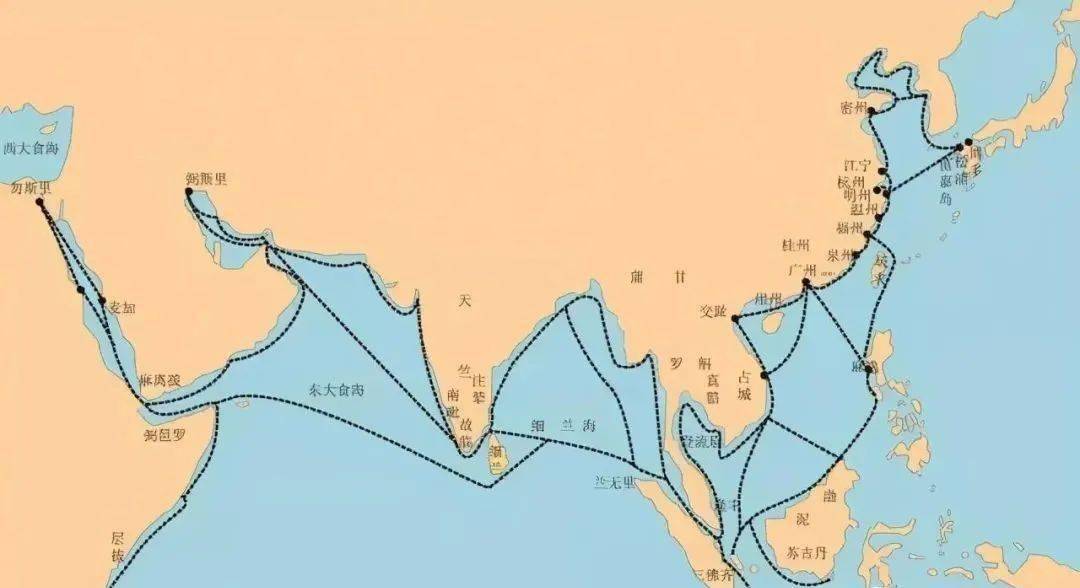

固然,如同以往中学历史教科书所强调的那样,明代统治者从开国皇帝朱元璋开始,对于海外经商多不抱好感,从煌煌圣谕到昭昭法令,禁止百姓出海贸易或者赴海外定居的法令不时出现并三令五申,但历史的发展并不只是由统治者的意志所决定。一方面,16 世纪以来,伴随着航海大发现,东西方已连接为一个整体,真正意义上的全球化历史进程开始启动了,没有一个国家或民族真正能够置身局外;另一方面,中国沿海地区的广大民众对海外贸易的积极参与并不是皇帝的意志所能够阻挠的。由伟大航海家郑和领导的远航活动虽然只是由政府主导的政治性活动,但却极大丰富了国人的航海实践和知识,建立起了中国人同东南洋、印度洋之间相互往来与交流的网络,促成了此后中国历史上第一次大规模的海外经商与移民潮。贸易往来与人口流动、技术与文化的传播、沿海地区商品经济与城市发展的相互促进,推动了晚明经济社会的不断发展与变迁。从某种意义上说,晚明历史与世界近代历史发展同步,晚明时期堪称中国历史大变局的开端。

该书第二章“贸易打造的世界”对16—17 世纪上半期经济全球化的历史进程作了全景式的描述与分析。15 世纪末期以来的航海大发现,从根本上促进了全球贸易网络的形成与扩张,它使得以中国为中心的东亚世界与欧美世界紧密联系在一起,从而掀起了真正意义上的经济全球化大潮。而中国不仅深深卷入这一时代大潮之中,还积极参与其中,在全球化中扮演了重要角色。中国的商品,如丝及丝织品、瓷器、棉纺织品、茶叶,东南亚的香料等是当时国际贸易中的最重要的几种商品。中国沿海地区的商人,在宋元时期就在东亚贸易圈中占据主导地位,16 世纪以来,随着海洋贸易的发展,取代长期垄断欧亚贸易的穆斯林商人,成为东亚国际贸易最主要的参与者。西方早期殖民者虽然凭借武力不断加强控制与渗透,但在马六甲以东的各商业口岸,中国人仍然扮演着最重要的角色,成为东亚国际贸易最活跃的商人群体。根据作者的描述,在中国舟山群岛的双屿港(今舟山六横岛),16 世纪这里曾麇集了大批的中国人、日本人和欧洲人,被日本学者藤田丰八称为“16 世纪之上海”,迅速发展成为一个国际贸易中心。而中国历史上著名的民族英雄郑成功之父郑芝龙,是沿海地区著名的海商领袖,他本人的国际化程度相当惊人。“他不仅会闽南话,而且还会葡萄牙语、卢西塔尼亚语(一种犹太商人使用的犹太-葡萄牙语)和日语。此外,他也曾在荷兰东印度公司做过翻译,很可能还会懂一些荷兰语。”这一时期中国人在海外经商移民的规模不容忽视:如在1570—1600 年,定居菲律宾的中国人,从不到40人增加到15 000 人。而据日本人1642 年写给荷兰东印度公司的报告,当时安南的港口城市会安约有中国人4000—5000 人,日本人40—50 人。这些移居海外的中国人是主要从事国际贸易的商人。而这一时期,在美洲等地新开采的白银,通过海外贸易竟然有将近一半左右流入中国,彰显出当时中国在国际贸易中举足轻重的地位。此情此景,我们很难再将明清时期完全地等同于闭关锁国的时代,尽管当时的中国统治者并不开明。

(二)晚明时期中国并不落后或者衰弱

李约瑟认为宋代以后中国科技发展开始陷于停滞。过去我们通常认为自13—14 世纪西方文艺复兴以来,西方科技取得日新月异的进步,欧洲历史上连年不断的战争也刺激了西方军事技术的进步,西方枪炮等火器的制造技术逐渐领先于中国,中国军事技术日渐落后于西方。这个说法并非毫无根据,但中国科学技术包括武器制造等军事技术究竟自何时才落后于西方,还是一个有待进一步探讨的问题。该书作者从中国军事技术的发展、军事组织结构与训练的变化、中外军事技术的相互交流与促进等方面作了深入论述,并对当时一系列重大战争的规模、武器使用与战略战术运用等进行了中外比较,令人信服地得出结论:至迟清初郑成功收复台湾之役前后,中国仍然拥有当时全球最先进最强大的武装力量。明代中国能够有效吸收西方军事技术进步的成果,大规模地制造和使用新式枪炮,能够积极调整军事组织与作战方法,并能够结合中国的国情和战场需要,对西方传入武器装备有所改进和创新。无论是在武器装备还是在军事组织与训练方法方面,明代中国在当时并不落后而且明显领先于周边东亚各国,堪与西方强国并驾齐驱。

(图片来自网络)

该书类似的观点颠覆与更新还包括对中国与东亚邻国之间互相关系的认识和对亚洲国际格局的认识,限于篇幅,兹不多述。

二、历史学研究方法的全面展示:晚明军事变革史的深入阐释

国之大事,在祀与戎。军事变革在晚明的大变局中占据重要位置,先进军事技术特别是火炮的应用对于15 世纪以来历史发展与演变的重要意义怎么强调也不过分。军事史在本书中所占篇幅最大,地位也最为重要。全书共有三个章节分别论述西方近代的军事革命、明代中国的军事变革运动及明代中国参与的四次大规模战争,可以说是对于晚明军事革新的时代背景、变革内容、成败得失及其历史遗产作了全方位审视。

正如作者在序言中所言,该书军事史的研究既有其个人专题研究成果之体现,也有对于海内外相关领域学者学术成果之综合。笔者作为明史研究的门外汉,无法具体区分何者是作者之原创,何者是综述他人之成果,不能在本篇书评中对该书作者的创新之处进行具体评述,还盼该书作者和广大读者谅解。但该书在阐释晚明军事变革史中体现的历史学方法论特色,却对笔者启发良多,试略述如下:

首先,当然是该书作者的全球史观在军事史研究中的实践。同国内许多同类军事史著作不同,作者在论述晚明军事变革时,并没有就中国而论中国,作者始终是将其纳入全球化的视角中进行考察,着眼于先进军事技术是如何在东西方之间进行传播和扩散的,这种传播和扩散的动力与媒介是什么?作者认为,近代军事技术的变革,并不是单纯的由西方传入中国,而是中西方相互学习相互促进的结果。宋元时期中国火器技术领先于欧洲,中国先进的军事技术传入欧洲后,得到了进一步的改进和创新中国历史教科书宋元,使得西方火器制造技术后来居上。但明代中国能够积极主动地学习西方的先进技术。这些西方军事技术由西方来华的商人、传教士传入中国后,中国军事学者和将领们又对之不断进行适应性改造,并创造出与之相适应新的军事训练与战争组织形式,通过战争等形式在东亚世界广泛传播。作者指出,同过去仅仅依赖军事接触即战争被动吸收外来先进军事技术之现象相比,晚明时期新军事技术在东亚的传播渠道更加多样了,不仅有官方的渠道,也有民间的渠道;不仅是通过战争进行,更是通过民间的商贸活动和文化交流活动进行主动的学习和吸纳。明代军事著作出版的是中国历史上最多的时期,不少西方的军事技术如火器的制造及其原理,新的军事训练方法等都有专门著作出版。这种全球史的研究方法发人深思,令笔者想起此前该书作者对于水力大纺车的经典研究案例,以及海外学者梁其姿教授关于明清时期天花的预防接种技术(中国的“人痘”与西方“牛痘”接种技术)在中西方的传播与相互启发的生动研究。有趣的是,最近笔者在研究中国钢铁工业技术发展史时,发现中西方钢铁冶炼技术方面可能亦有类似的情形,可供进一步深入研究。

其次,该书的另一大特色则是对于晚明历史的整体性研究与把握。近年来,随着史学研究分工的日渐加深,不少学术论著似乎显得过于“碎片化”,令人担忧。一些研究军事史的著作仅仅只是论及军事史,不及经济与文化;而一些研究政治史、经济史或者思想文化史的学者又往往不论及军事史和其他方面的历史。对人类历史全面整体的把握已经似乎成为一个遥不可及的梦想。而该书的尝试为我们多学科的分工合作及整体把握提供了一个典军事、政治、文化史于一炉,视野开阔,益人神智。有位年轻的明史研习者告诉笔者,虽然其对于晚明以来政治军事方面的史事相当熟悉,该书所论述的各主要内容并不陌生,但读罢此书,仍有拍案惊奇之感:原来历史可以这样解释,原来自己过去所习得的一系列零零碎碎的知识,一下子竟然可以相互联系融会贯通起来了。这种阅读带给人的幸福感是令人难以忘怀的!这正是该书所采用的全球史观与整体史研究方法的独特魅力所在。

第三,比较研究方法在本书中使用得非常普遍而自然。比较大的方面的比较,如郑和下西洋与欧洲航海大发现活动的比较,生动地显示出明代中国造船与航海技术方面的领先地位,以及中外远航的驱动力与影响力等方面的差别。再如将明清之际中国所参与的东亚四大战争与欧洲同期重要战事的比较,认为中国这些战争无论从人数、规模及火器的运用情况来看,皆不亚于欧洲同期的战事。看来这些战争在军事史、政治史上之所以不被重视,恐怕还是人们的“欧洲中心论”的观念在作祟。小的方面的比较,如将明援朝战争中中国与日本军事力量进行比较,揭示出明代中国军队在火器运用与战术方面明显领先于日本一筹;将郑成功收复台湾之役中中国军队与荷兰军队进行比较,揭示当时郑氏军队无论是在军舰大小及舰上火炮的数量等方面均领先于荷兰,郑氏军队最后的胜利,既不是依靠所谓“人海战术”,也非一时之侥幸,而是当时中国海上力量在武器装备、后勤保障、谍报工作等诸多方面全面领先西方强国荷兰的结果。这样的比较研究,细致入微,有力地论证了作者的观点。

本文节选自《产业与科技史研究》第二辑,科学出版社,2017年。图片来自网络。

《产业与科技史研究》第一辑

武力主编

北京:科学出版社,2017.11

ISBN 978-7-03--8

推荐阅读:

下一篇: 柳诒徵:学衡派和南高学人的力量