2016年七年级历史《宋代经济的发展》导学案

2023-08-15 17:03

作为老师的任务写教案课件是少不了的,大家正在计划自己的教案课件了。各行各业都在开始准备新的教案课件工作计划了,才能更好的在接下来的工作轻装上阵!你们清楚教案课件的范文有哪些呢?以下是小编为大家收集的“七年级历史《宋代经济的发展》导学案”仅供参考,希望能为您提供参考!

七年级历史《宋代经济的发展》导学案

1.了解宋代农业、手工业、商业贸易发展的具体表现

2.知道我国古代经济重心南移的概况,理解我国古代南方经济发展的原因

3.认识宋代的生产发展和商业繁荣达到了空前的水平,居当时世界领先地位

两宋商业繁荣的表现

南方经济发展的原因

一、自主学习

1.从唐朝中晚期至时期,南方的战乱较少,大批南迁,带去了先进。

2.(1)引入越南的优良品种。(2)宋朝时,产量跃居粮食作物首位。(3)长江下游和流域一带成为丰饶的粮仓,出现了“苏湖(常)熟,”。(4)南方各地普遍种植。后期,棉花种植向北推进。

3.(1)时,南方的丝织业胜过北方。四川、江浙地区的丝织生产发达。

(2)南宋后期兴起,已有比较先进的棉纺织工具。

4.河北,河南汝窑,北宋兴起的江西,后来发展成著名的瓷都。

5.广州、、明州的造船业,在当时世界上居于领先地位。

6.最大的城市是开封和,人口多达百万;出现了早市和。乡镇形成了新的商业区,叫作;城市与乡村之间的市镇也发展成为重要的商业贸易区。

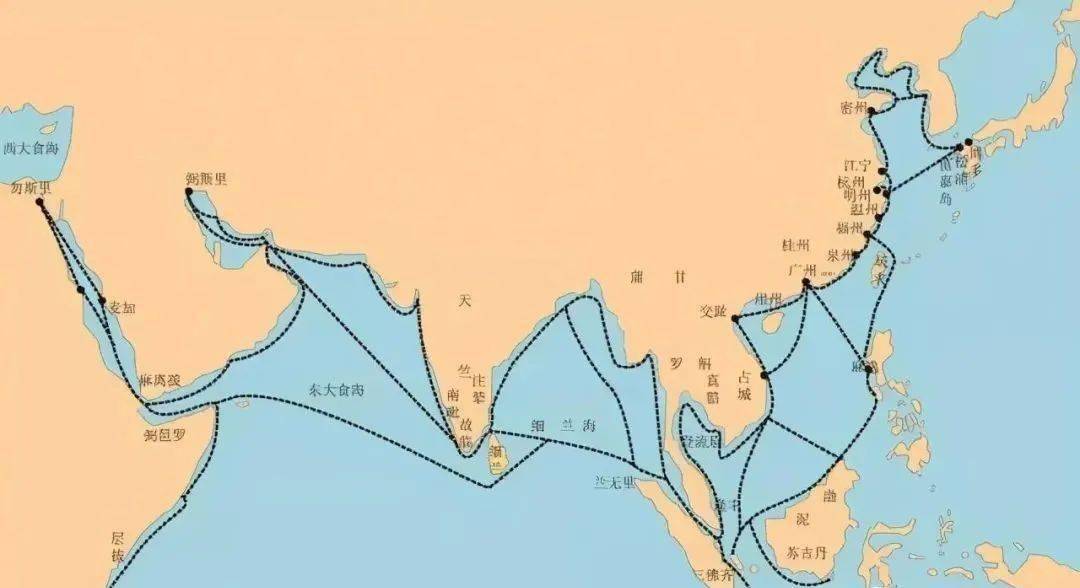

7.、泉州是闻名世界的大商港。朝廷在主要港口设立管理海外贸易。

8.南宋的所得,在财政收入中占有重要地位。

9.北宋前期,地区出现了“交子”;时,纸币发展成与铜钱并行的货币。

10.从开始的经济重心南移到南宋时最后完成。

二、合作探究

“朝廷在故都时,实仰东南财赋。”我国经济重心的南移到南宋时最后完成。请你简要分析其原因。

三、练习巩固

1.宋朝时,跃居粮食产量首位的是()

A.水稻B.小麦C.小米D.玉米

2.在南宋后期,棉花的种植由两广、福建推广到()

A.辽河流域B.黄河流域C.淮河流域D.长江以南

3.北宋时兴起,后来发展成为我国著名瓷都的是()

A.海南岛B.邢窑C.景德镇D.越窑

4.宋代的造船技术居于世界前列。海船制造中心分布在什么沿岸的大城市()

A.渤海地区B.黄河流域C.长江沿线D.东南沿海

5.宋代,在主要港口设立的市舶司的职能是()

A.执行削藩政策B.监察百官C.管理海外贸易D.主持变法

6.北宋初期纸币产生的最主要原因是()

A.商业发展和城市繁荣B.铜钱和铁钱携带不便

C.宋代造纸业相当发达D.政府支持发展纸币业

7.我国古代经济重心的南移经历了一个漫长的过程,最终完成是在()

A.南朝B.唐朝C.北宋D.南宋

8.阅读材料,回答问题。

材料一:语曰:“苏湖熟,天下足。”

材料二:宋高宗说:“市舶之利最厚,若措置得宜,所得动以百万计。”

(1)根据材料一和所学知识,说出两宋时期全国最重要的粮仓在什么流域。

(2)材料二指宋朝进行的什么活动?在这一活动中有哪些著名的大商港?

四、课后反思

参考答案:

一、1.两宋北方人口生产技术2.(1)占城稻(2)水稻(3)太湖天下足(4)茶树南宋3.(1)北宋(2)棉纺织业海南岛4.定窑景德镇5.泉州6.杭州夜市草市7.广州市舶司8.外贸9.四川南宋时10.唐朝中期

二、南方战乱少,相对安定;人口南迁高中历史宋元城市发展教案,带去了先进的技术和劳动力;自然条件优越;农业引进新品种。

三、1.A2.C3.C4.D5.C6.A7.D

8.(1)长江下游和太湖流域。(2)海外贸易。广州、泉州。

七年级历史下册《宋代经济的发展》教学设计评说

为了促进学生掌握上课知识点,老师需要提前准备教案,是认真规划好自己教案课件的时候了。认真做好教案课件的工作计划,才能够使以后的工作更有目标性!你们会写一段适合教案课件的范文吗?下面是小编精心收集整理,为您带来的《七年级历史下册《宋代经济的发展》教学设计评说》,希望能为您提供更多的参考。

七年级历史下册《宋代经济的发展》教学设计评说

一、规避知识碎片化,实践教学主题化

本课的课程内容是知道宋代南方经济的发展高中历史宋元城市发展教案,理解中国古代经济重心的南移;知道宋元时期商业贸易的繁荣。本课主要学习三个子目的内容:农业的发展、手工业的兴盛和商业贸易的繁荣。三部分关于发展的表现方方面面,内容丰富,很容易知识碎片化。为了去碎片化,我认为本课在教学设计中应该实践教学主题化。本课重点要解决的问题是为什么两宋时期经济的发展和变化,最终促成了中国古代经济重心的南移,这就是本课的主题。所以,本课在进行主题化教学设计时,紧紧围绕主题进行知识整合和活动设置,体现出三部分内容之间联系密切,农业和手工业的发展推动商业繁荣局面的出现,两宋时期南方经济的全面发展直接导致了南宋时期经济重心南移的完成,这样就将历史教学内容都有效地串联组合起来,成为有迁移力量的知识群,形成宏观的大历史。

二、开发图片资源,培育历史学科素养

很多七年级学生对经济类历史内容不太感兴趣,感觉距离他们很遥远,但本课教材中图片资源丰富,图片的直观性、趣味性让学生对读图说史这一方式喜闻乐见。因此,本课教学中对图片资源进行了充分的开发利用。本课教学设计中使用了14幅图片,大部分来自课本和地图册,引导学生对图片加以观察、解读,从而提高学生的学习兴趣,培养学生的学科素养。

(一)《耕获图》

宋代的《耕获图》是了解宋代江南农业生产状况难得的形象材料。先引导学生观察这幅图片,教给他们观察的顺序和方法,让他们描述画面上的情景。然后让他们从《耕获图》所蕴含的信息中找出南方农业得到发展的原因:第一,青山绿水,片片肥田,说明江南具有发展农业的优越自然条件。第二,农民的劳动场面和庄主悠闲自得情景,说明社会安定,这就为农业的发展创造了条件。第三,出现翻车,这是因为北人南迁,不仅为南方农业生产提供了劳动人手,还带去了先进的生产工具和生产技术,加快了南方农业发展的速度。课本上有一张图片上的秧马就是一种先进的拔秧工具。画面中还出现了一人一牛犁耕的方法,说明宋代南方耕作技术有了长足的进步,并超过了北方。从画面上看,既有插秧,又有收获,反映了江南一年两熟的双季稻生产情况。这样先引导学生读图,创设情境,通过一说一问,缩短了历史与现实、教材和学生之间的距离,学生的注意力、兴趣被老师调动起来,在求知欲的作用下,有利于历史理解,巧妙地利用图片来突破教学重难点,教学起到事半功倍的作用。

(二)《清明上河图》

《清明上河图》就如宋朝社会的一部小百科全书。请学生说说从《清明上河图》中获得了哪些信息。从汴河上的舟楫往来,想到了宋代汴河漕运的繁华;住宅和商铺混在一起,发现这就打破了坊与市的限制;画面中商铺林立、酒旗飘扬、熙熙攘攘,热闹非凡,面对《清明上河图》,能感受到宋朝社会的市井气味和繁华气象扑面而来。引导学生仔细地观察图一,可以看到城外的虹桥,虹桥上两边有一些房子,可能是做什么用的?这是一种什么现象呢?由此给学生介绍一个新词:草市。在宋代,紧临州县城郭发展起来的新的商业市区被称为草市。北宋时,随着商品经济的发展和城市人口的增加,有些城市商业区域扩大到城外,这就形成了草市。而《清明上河图》中所描绘的虹桥上两边的房屋,就是草市的前身。再请学生观察图三,设置问题:猜一猜,正店两字旁边的大门上面是什么?追问:为什么要用灯箱呢?由此,引出夜市。这样设计依图为据,因势利导,再辅以问题驱动,赋予图片一定的深度和生命力,起到以图代文,无文之史的作用,让历史在学生的眼里和脑海里鲜活起来。

(三)《宋代经济发展》图及汉、唐、宋代经济分布图

本课还使用了《宋代经济发展》图及汉、唐、宋代经济分布图,这些地图显示了历史事件发生的空间,有助于学生直观地感受经济重心南移,有助于理解这一历史现象。

古人云左图右史,从这一课的设计可以看出,如果教师在教学中能恰当、灵活地运用图片,不仅可以使历史课堂更加丰富多彩,和谐高效,还能有效地促进历史学科核心素养的培养。

三、实现情知合一,增强民族自豪感

我们在经济史的教学中往往会忽视情感态度价值观的培养,而中学历史情感态度价值观教育,主要是通过历史事件、历史人物以及历史资料去教育学生,历史教学中涉及的这些历史事件、历史人物都是人类活动的过程,其中一定包含着人类的情感和文化思想。因此,在本课的设计中,我认为首先要找出本课中所蕴含的情感和思想,进而进一步分析这些情感和思想中的进步、积极向上的因素。本课可以引导学生认识宋代是我国经济高度发展的时期,产生民族认同感,增强民族自信心,感悟推动经济发展的动力。其次是要思考通过什么样的手段、途径来增强学生的民族自豪感。本课在最后提供了法国人谢和耐在《南宋社会生活史》中的一段话:(宋代中国)现代化程度令人吃惊中国是当时世界首屈一指的国家,其自豪足以认为世界其他各地皆为化外之邦。请学生从宋代经济的发展的角度谈谈如何理解(宋代)中国是当时世界首屈一指的国家。学生通过列举宋代出现世界上最早的纸币、最早的广告,有着繁荣的大都市、广阔的海外贸易和先进的造船技术等等,感受到宋代实现了社会经济的跃进,宋代中国的经济在工业化、商业化、货币化和城市化方面远远超过世界其他地方,从而真正认识到宋代是当时世界首屈一指的国家,是中国历史上的黄金时代,增强了民族自豪感。

我认为要做到情知统一,教师要善于研究与反思教学实践,以改革创新的精神把握契机,潜移默化感染学生的情感世界,激起学生情感上的涟漪和共鸣。七年级历史下19课清朝前期社会经济的发展教案(新课标人教版)

老师职责的一部分是要弄自己的教案课件,是认真规划好自己教案课件的时候了。对教案课件的工作进行一个详细的计划,接下来的工作才会更顺利!你们到底知道多少优秀的教案课件呢?下面是小编为大家整理的“七年级历史下19课清朝前期社会经济的发展教案(新课标人教版)”,希望能对您有所帮助,请收藏。

第19课清朝前期社会经济的发展

1.知识与能力目标

通过本课的学习,使学生掌握清朝前期经济发展的状况,即农业、手

工业较前代有了发展,商品经济空前活跃。通过清朝前期经济发展和人

口增长的史实,了解清朝前期的兴盛。了解这一时期人口迅速增长的原

因与带来的问题。

2.情感态度与价值观目标

通过探索清朝前期农业和手工业发展、商品经济活跃之间的关系,提

高学生分析问题的能力。正确认识人口、资源、环境的关系,指导学生通

过研读史料,从材料入手解决问题,使学生掌握学习历史的方法,提高学

习历史的能力。

教学重点清朝前期农业的发展。

教学难点清朝前期人口迅速增长带来的问题。

应用多媒体课件,运用启发式和问题目标教学法。

多媒体课件、图片(包括《耕织图》《盛世滋生图》等内容)

1课时

新授课

一、复习

二、导入新课

紧接前面的复习内容,提示学生清朝前期在政治制度、思想文化方面

都承袭了历代中原王朝的做法,那么在经济上会制定和实行怎样的政策

呢?会产生怎样的结果呢?由此激发学生的兴趣,导入新课。

三、讲授新课

(一)农业生产的恢复和发展

1.背景:明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏。清初统治

者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。

2.政策:顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力

推行垦荒政策。

教师提醒学生注意:这也是历代“重农抑商”政策的延续。

3.结果:使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期

的兴盛奠定了基础。

4.表现:①耕地面积不断扩大;②兴修水利:治理黄河、淮河及大运河

等;③粮食种植方面:改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等髙产

作物,使粮食产量有了大幅度的提高;同时,经济作物的种植也有了较大

的发展。

5.影响:农业生产的发展,有利于社会的稳定和繁荣。农业产品品种

和产量的增加,也对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动的作用。

在学习此节内容时,通过提问让学生思考,认识到:粮食产量大幅度

提高,不仅可以缓解人口增长压力,还能促进粮食商品化和农民转入手工

业生产。经济作物的引进,则能促进农业中商品经济的发展,并为手工业

推荐阅读:

下一篇: (每日一题)棉纺织业的发展趋势与发展