从三国两晋南北朝到五代十国的政权更迭与民族交融知识点

2023-12-20 14:02

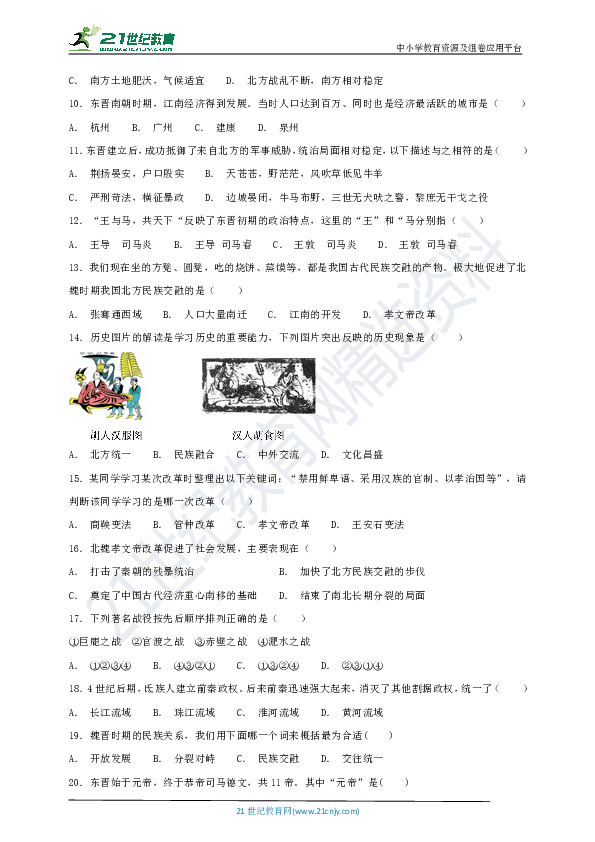

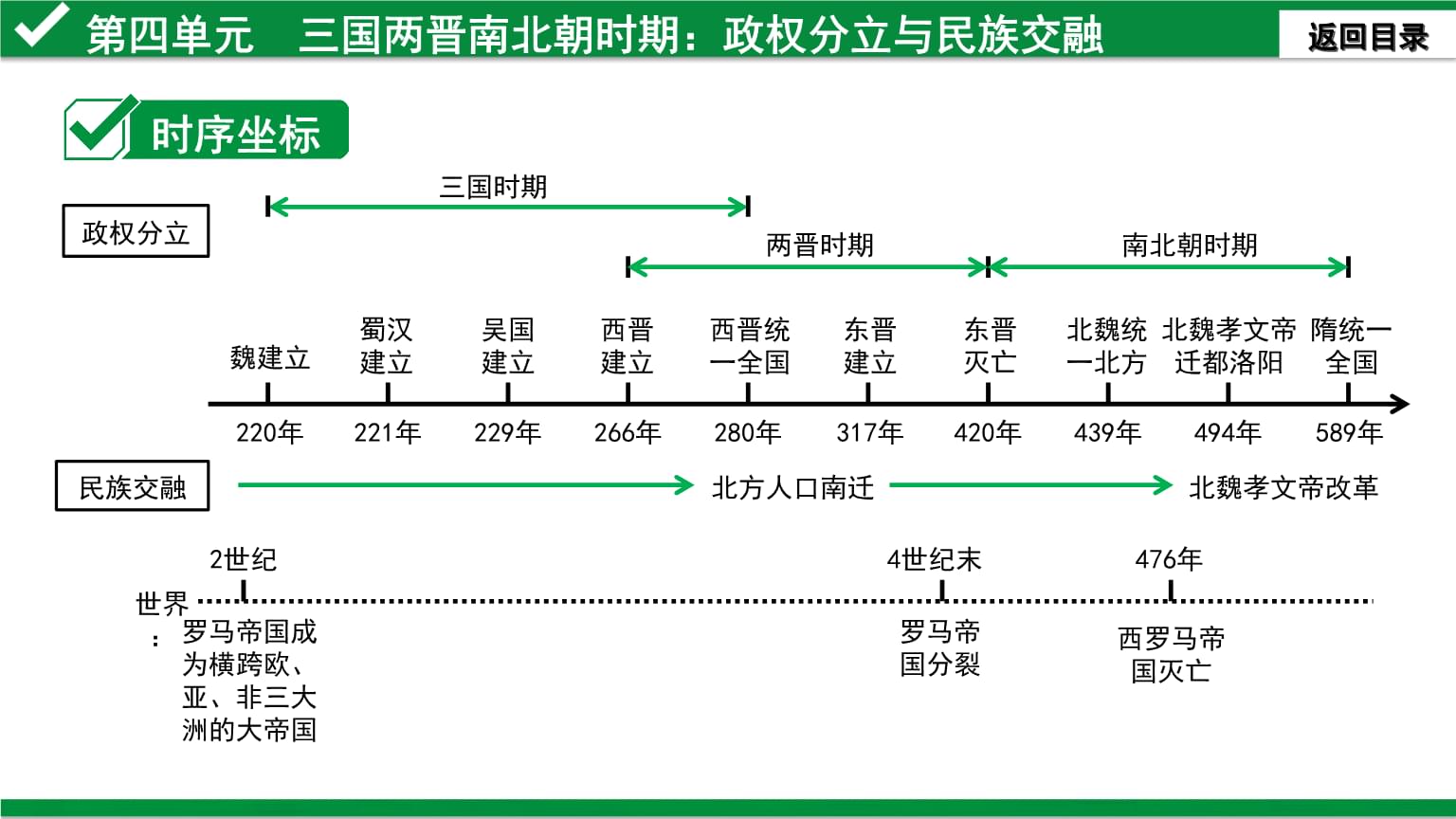

从三国两晋南北朝到五代十国的政权更迭与民族交融知识点一三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融三国与西晋229三国归晋知识点一三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融东晋与南朝229政权更替士族的含义:P28形成原因自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面的特权,形成一个特殊的社会阶层,称为“士族”,成为东晋政权的主要支柱。)历史根源/经济原)政治原因:东汉以来的豪强地主势力的发展,土地兼并严重,经营庄园,渐成割据魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖士族的支持;九品中正制是政治保士族政治:表现政治上,经济上,社会生活,文化上,按门第高低分享特权,世代担任重要官职。九品中正制士族占有大量土地,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。儒学受到冲击阶层固化不与庶族通婚,甚至坐不同席。崇尚清谈,占据高级文官职位。评价)消极:门阀政治在一定的时期内有利于统治的稳定;门阀士族长期把持朝廷要职,缩小了选官的范围,以致出现“因人设官”的现象,降低了统治集团的素质;造成大量的冗员知识点一三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融士族政治:背景:东汉末年,政治与社会秩序大乱,豪强大族控制了地方选人权220年,魏王曹丕家世、道德、才能家世中正定品、吏部授官推行:途径:标准:评价:作用:将选官权收归中央,加强了中央集权局限性:随着门阀土族势力的发展,中正选人只看家世,不看道德和才能,逐渐形成了“上品无寒门,下品无势族”的用人局面。

本籍在中央任高官的人知识点一三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融中央官制:地方管理:北魏尚书、中书、门下三省及诸卿设置齐备,设官一准南朝,以为永制。张金龙《北魏政治与制度论稿》初创三省制雏形魏晋南北朝时期,尚书台改称尚书省,与中书省和门下省形成共同辅助决策,行使权力。知识点一三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融十六国与北朝知识点一三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融北朝政权更替改革背景:P29改革措施:P30北魏统一:4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。时代潮流:5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏大力推动民族交融。2021全国甲卷,45地方行政制度改革是北魏孝文帝改革的重要内容。孝文帝为推行均田制、三长制,下令将全国分为38州,除北方边境地区外,中原各地全面裁撤镇、戍三国两晋南北朝政权变化,改为州、郡、县。孝文帝还将州、郡、县依所管地区大小、民户多少等,各分为上、中、下三等,各等级地方长官的品级不同,其下所设属员多少也有相应的差别,规定地方长官“依户给俸”,即据民户多少确定俸禄。“依户给俸”在孝文帝以后停用,而地方行政机构分为三等九级,直到唐代一直没有改变。将都城从平城迁到洛阳;迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,统一说汉语;改鲜卑姓为汉姓。

仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。实行俸禄制,推行均田制(土地制度)、租调制(赋税制度)、三长制等十六国与北朝名词解释:均田制、租调制、三长制【土地制度】均田制:土地国有制,北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度,部分土地在耕作一定年限后归其所有,部分土地在其死后还给官府。含义某史书记载口分则收入官,更以给人。每丁岁入粟二石。调则随乡土所产,输绫绢施者,兼调绵三两输布者,麻三角。若不役,则收其偏,每日三尺。”材料涉及的制度有两税法租庸调制均田制井田制瓦解唐代敦煌户籍残卷记载,公元700年,户主张玄均34岁为丁男,户内另有丁男人,合应授田230亩,而其实际授田为75公元721一户应授田13128亩。这一状况出现表明名词解释:均田制、租调制、三长制【土地制度】均田制:土地国有制,北魏至唐朝前期实行的一种按人口分配土地的制度三国两晋南北朝政权变化,部分土地在耕作一定年限后归其所有,部分土地在其死后还给官府。【赋役制度】租调役徭役:【基层管理】三长制486年,北魏实行“三长制”,即五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长。冯太后称赞:“立三长,则课有常准,赋有恒分,包荫之户可出,侥幸之人可止。

”这有利于()田赋,土地上的产出缴纳定量的绢和布。成年男子承担一定徭役设立三长,则百姓课税有固定的标准,租赋有固定的数量,包庇的户口可以查出来,侥幸逃避的人可以被制止。改革背景:P29改革措施:P30改革意义:P30)性质:【名词解释】少数民族封建化生产生活方式:农耕化。社会制度:封建化,出现地主和农民两大对立阶级。民族关系:北方各少数民族的汉化)具体角度民族关系:有效地巩固了北魏政权,顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾。经济发展:促进了北魏的经济发展和社会繁荣对后世:为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。十六国与北朝是一次自上而下的封建化改革运动名词解释:民族交融指各民族共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯等相互影响、趋向一致。具体表现:经济:内迁的各族人民向汉族学习农业技艺;汉族人民向北方各族人民学习畜牧经政治:少数民族统治者沿袭中原地区原有的统治方式和政治制度。文化:汉语逐渐成为北方主要的通用语言;西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱。民族心理:各民族沟通加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

因门阀士族势力强大,战乱频仍,虽然曹魏西晋、北朝也制定了相应的考核法规,考核大都流于形式法律与教化(选必1)目的:律令儒家化汉武帝以后儒家思想成为主流思想,儒家知识分子以经注律。魏明帝设律博士,专用儒家思想解释律令,进一步推动律令儒家化此后,法律以亲属之间的尊卑亲疏作为量刑的重要原则之一。维护儒家的三纲五常。赋役制度:户籍制度:西晋短暂统一中国,以黄纸登记户主姓名**龄、家庭情况,装订成册,称为“黄籍”。东晋政府对南方土著居民仍然以黄籍进行登记,对从北方南渡而来侨居的州、郡、县人口以“白籍”进行登记,不向白籍人口征发赋役。东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,称作“土断”,使白籍人口土著化,承担赋役。知识点一三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融官员考核:流于形式(选必1封建社会的鼎盛朱温废唐755-763安史之乱高祖太宗高宗武则天五代十国960知识点二从隋唐盛世到五代十国隋朝兴亡知识点二从隋唐盛世到五代十国)建立与统一589年,隋灭陈,结束了南北长期的分裂局面。文帝死后杨广即位,是为隋炀帝。581年,北周外戚杨坚代周称帝,改国号为隋,定都长安,是为隋文帝。

)建设广设仓库兴建洛阳开通大运河)灭亡:原因:生产遭到严重破坏,引发大规模起义。结果:618年隋炀帝在江都被杀,隋朝灭亡隋朝兴亡知识点二从隋唐盛世到五代十国隋朝兴亡知识点二从隋唐盛世到五代十国建立与统一618 年,隋朝贵族李渊在长安称帝,建立唐朝,是 为唐高祖,随后唐朝统一全国。 前期统治时期 表现 唐太宗 贞观之治”出现了少有的开明政治局面,史称“贞观之 武周政权”她当权期间,唐朝社会经济持续发展。 唐玄宗 开元盛世”经济有很大发展,社会空前繁荣,史称“开元 盛世”。将唐朝统治推向历史上的全盛时期, 是我国历史上继西汉前期之后又一个盛世局 隋朝兴亡知识点二从隋唐盛世到五代十国 开明的民族政策是唐朝民族关系发展的重要原因中央机构:尚书省的礼部及鸿胪寺 礼部:礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪、主客司负责各族朝 见事宜 鸿胪寺:负责宾客接待礼仪 中央机构:尚书省的礼部及鸿胪寺边疆管理:开明的民族政策 民族 发展和交往情况 突厥 世纪中叶建立政权,后分裂草原各族共同尊奉唐太宗“天可汗” 唐高宗联合回纥灭西突厥。 回纥唐玄宗册封回纥首领骨力裴罗为怀仁 可汗 吐蕃 唐太宗时文成公主入藏和亲,促进 了汉藏的友好关系和经济文化交流 唐玄宗封其首领大祚荣为渤海郡王。

交往方式:战争、管辖、册封、和亲、会盟 羁縻政策特点:以夷制夷;因俗而治 隋朝兴亡知识点二从隋唐盛世到五代十国 唐朝的繁荣与民族交融藩镇割据 安史之乱期间和以后,唐朝陆续在内地增设藩镇 藩镇在政治上拥有自主权,可以 自行任免官吏,节度使死后职位传给 儿子或部将。 经济上拥有财权; 军事上拥有强悍的武装 有些藩镇独立性很强,形成了持续100 多年藩镇割据的局面,严重削弱了唐 朝的统治力量,给人民带来深重灾难 概念:藩是保卫,镇指军镇。封建朝廷设置军镇,本为保 卫自身安全,但发展结果往 往形成对抗中央的割据势力 安史之乱、黄巢起义和五代十国知识点二从隋唐盛世到五代十国 安史之乱藩镇割据 中央与地方 的矛盾 宦官专权 朋党之争 统治阶级 内部矛盾 黄巢起义 吐蕃入侵 阶级矛盾 民族矛盾 唐朝 灭亡 隋朝兴亡知识点二从隋唐盛世到五代十国 唐朝的繁荣与民族交融907 朱温废唐 五代十国 960五代十国(907-979

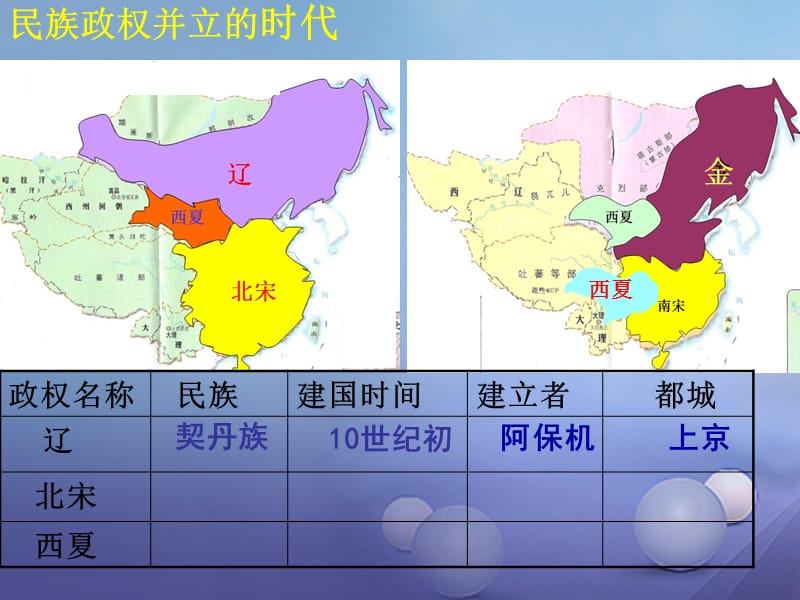

推荐阅读: