嘉德秋拍预览||《古史散文》——古曲

2023-08-20 18:04

古史散文有贾谊《过秦论》,只限秦孝公至秦始皇百年之史。古史为诗有古希腊荷马《伊利亚特》,只描述特洛伊人与斯巴达人的一场战争。古曲写史有明归庄《万古愁曲》,只是文人舒愤的文艺作品,很难以史观之。

中国传统诗歌中有一种诗体名为乐府,它与古体诗、近体诗构成古典诗歌中的三大类。乐府诗文体较《诗经》、《楚辞》更为自由活泼,发展了五言体、七言体及长短句等,并多以叙事为主。王振华的《中国古史韵文》正属此类的文史性作品,作者把中国古代历史,用诗歌韵文的方式创作出来,不仅能使人认识到历史的深刻,也能在潜移默化中培养人们对古诗文的欣赏能力。

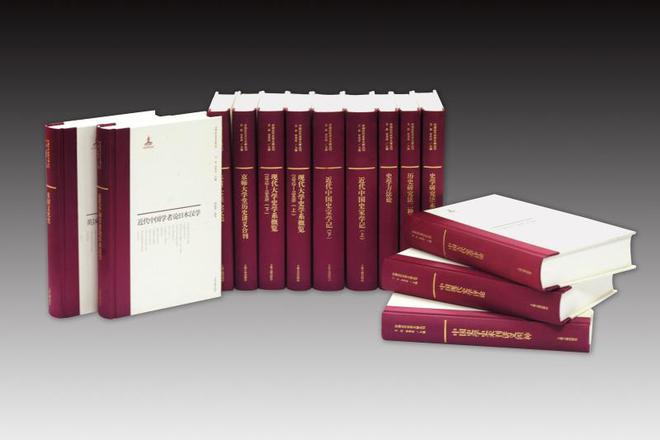

《中国古史韵文》| 文物出版社

《中国古史韵文》架起了一座诗词与历史之间的桥梁,诗史结合、文史并重。

作者根据“凡律其词,则为之诗”的定义,以四言为句,双句用韵的格律,撰写一本时空清晰、简明扼要、便于记忆的中国古史韵文。

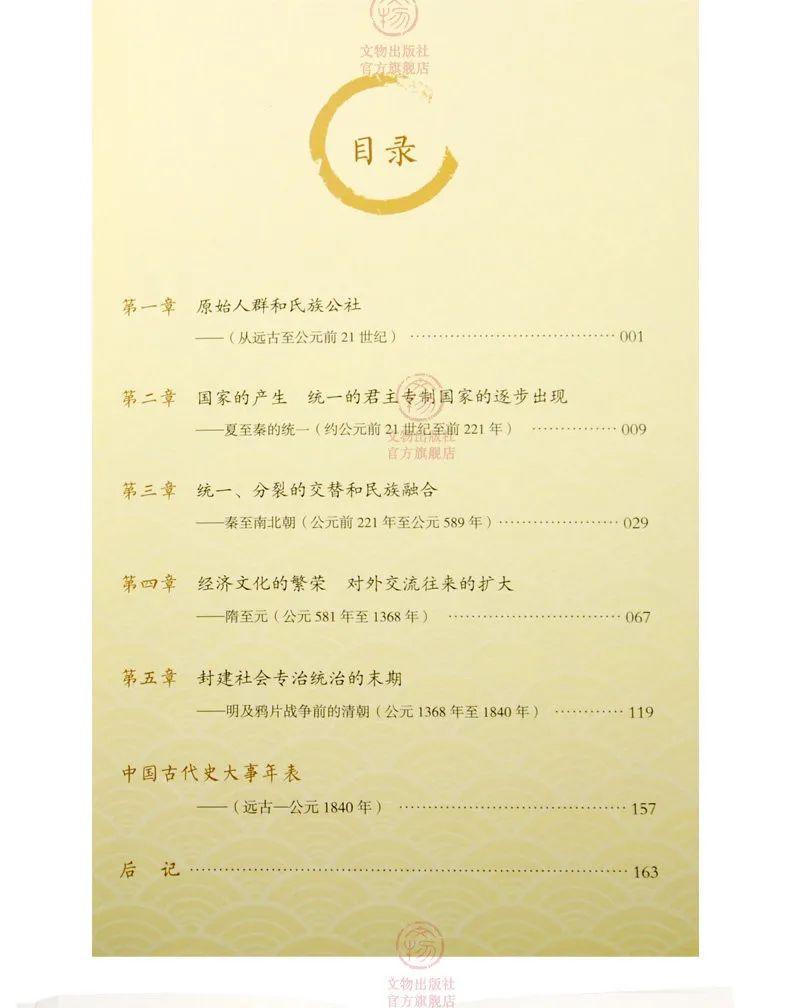

本书共分为五章,书末附以中国古代史大事年表,第一章原始人群和氏族公社,用历史诗歌的笔法讲述从远古至公元前21世纪,早期北京猿人和晚期山顶洞人的发现,新石器时代的半坡村和河姆渡遗址的文化,传说时代的炎黄、尧舜禹的事迹等;第二章国家的产生 统一的君主专制国家的逐步出现,讲述从公元前21世纪至前221年,夏至秦的统一;第三章统一、分裂的交替和民族融合,讲述从公元前221年至公元589年,秦至南北朝的历史;第四章经济文化的繁荣 对外交流往来的扩大,讲述从公元581年至1368年,隋至元的历史;第五章封建社会专制统治的末期,讲述从公元1368年至1840年,明及鸦片战争前的清朝的历史。

《中国古史韵文》| 文物出版社

“宇宙乾坤,孕育苍生。造物创世,开辟鸿蒙。

土地广袤,气候适中。中华文明,应运而生。”

开篇四字宇宙乾坤,天地万物之间迎来中华文明,此后生生不息。

“北京猿人,特征分明。头骨低矮,眉脊高耸。

短吻突出,前额扁平。双手灵便,身直立行。

环境险恶赞美上古历史人物的诗句,四野荒洪。森林茂密,野兽凶猛。

防患袭击,群居穴洞。打制石器,保存火种”

前四句将北京猿人的外形特征,清晰地展现出来;后四句把他们的生存环境和行为特征,娓娓道来,简洁有力。人类开始直立行走并学会打制石器和使用火。

“史前传说,人物纷繁。昔有炎黄,吾侪(chái)祖先。

始五千年,发祥陕甘。渐向动迁,进入中原。”

这四句是说传说时代,相传炎帝和黄帝皆为上古时期黄河流域姜姓和姬姓两大部落联盟的首领,后世尊奉他们为华夏族的共同祖先。

五千年前,炎帝源起于陕西渭水支流的姜水。黄帝发祥于东起渭水,西迄湟水之间的陕甘青地境。炎帝和黄帝都向东迁,进入中原地区发展,后来两族结盟,共同繁衍,这便是华夏之始。

“禹迹九州,任重道远。治水功成,生产发展。

胫已无毛,倍历辛艰。三过家门,从不入见。

公心在众,业绩斐然。舜禅传禹,仿尧当年。

权力交递,推哲举贤。禅让佳话,千古流传。”

大禹治水,三过家门而不入,成为后世尊奉。历史之中承载着文化,中华文明源远流长,从未中断,离不开这种契而不舍、恪尽职守的责任心和献身精神的滋养。

“叹为观止,业绩辉煌。全新文明,屹立东方。

好大喜功,心性乖张。为政暴戾,权威至上。”

前两句对秦始皇功绩不绝赞美之词,统一全国、结束战乱,修长城、凿灵渠,统一文字、度量衡......,后两句毫不留情斥责其暴政,秦始皇的残酷刑罚,焚书坑儒,广征傜役,殉葬制度等等,导致民不聊生,最终二世而亡。

全书中作者心平气和,该歌颂者发扬之,该批评的贬斥之,保持了孔子著史的风范。亘古至今赞美上古历史人物的诗句,这还是第一本愿意如此下功夫的文艺性浓厚的史学普及读物。

《中国古史韵文》| 文物出版社

《中国古史韵文》这部以文图并茂、知识确切为主旨的读本,尤其适合青少年阅读、诵读。

这本书为什么适合青少年阅读?我以为至少有以下两个理由:

其一,青少年学生能够从书中获取历史信息,并弄懂在这个历史时期里面发生了哪些重大事件,这些事件有哪些是促进历史进程的,有哪些是阻碍了社会发展但成为后世借鉴的。这便在一定程度上锻炼了青少年的思维能力。

其二,这是一本诗史结合的读本,不仅饱含历史的冷静,也有诗词的温情。青少年能够从这本书中经历那些荡气回肠的历史时刻,也能在独具诗心的传统文化中浸染。当历史不再是刻板的灌输和记忆,青少年才能更好地学会去思考和探究历史。

《中国古史韵文》不仅有翔实史迹的长篇韵文,而且韵文有所不足则详附以注解。本书最大的优点是使青年人在审美过程中,通晓历史的真面。

图 书 信 息

推荐阅读: