白鸟库吉为何抹杀中国上古史?

2023-07-03 12:02

全文共4159字,阅读需9分钟

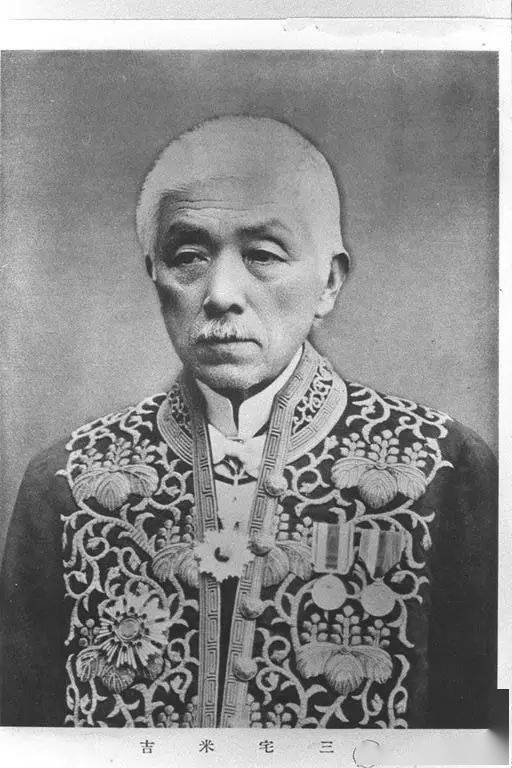

白鸟库吉

前言:在近代亚洲中国上古历史开始,西方文明的涌入与民族觉醒导致了大批历史巨擘的出现,他们为中国的历史研究开辟了新的天地。时至今日,许多历史研究理论还有他们的身影。在这些人中,曾有一个日本人要抹杀中国上古史,摧毁儒家思想根基的三王。他便是日本东京学派的创始人——白鸟库吉。他提出的尧舜禹抹杀论在学界掀起轩然大波,其理论从多个角度否定了尧舜禹存在的真实性,视这三位中国儒家推崇的先贤为后世伪造的“偶像”,力图将他们与他们所代表的中国上古史抹杀。该理论具有浓郁的疑古思想,也凸显着白鸟库吉本人对中国强烈的敌视态度。时至今日,随着新的考古发现与文献出土,尧舜禹抹杀论的许多部分已经无法成立,但不可否认,尧舜禹抹杀论及其引起的大论战,对日本甚至中国的古史研究造成了不可磨灭的影响。

缘起——为何他要抹杀中国上古史?

为何白鸟库吉要抹杀中国上古史?是什么让白鸟库吉对中国有着如此深厚的成见。这其中的渊源得从他的两位恩师谈起。

白鸟库吉在1865年出生于日本千叶县茂源市,家庭条件较为优厚。1879年,他进入千叶中学就读,在此遇到了改变他一生的两位老师——中学校长那珂通世及教师三宅米吉。可以说,就是这二位老师的教诲,让白鸟库吉走上了“抹杀中国上古史”的道路。

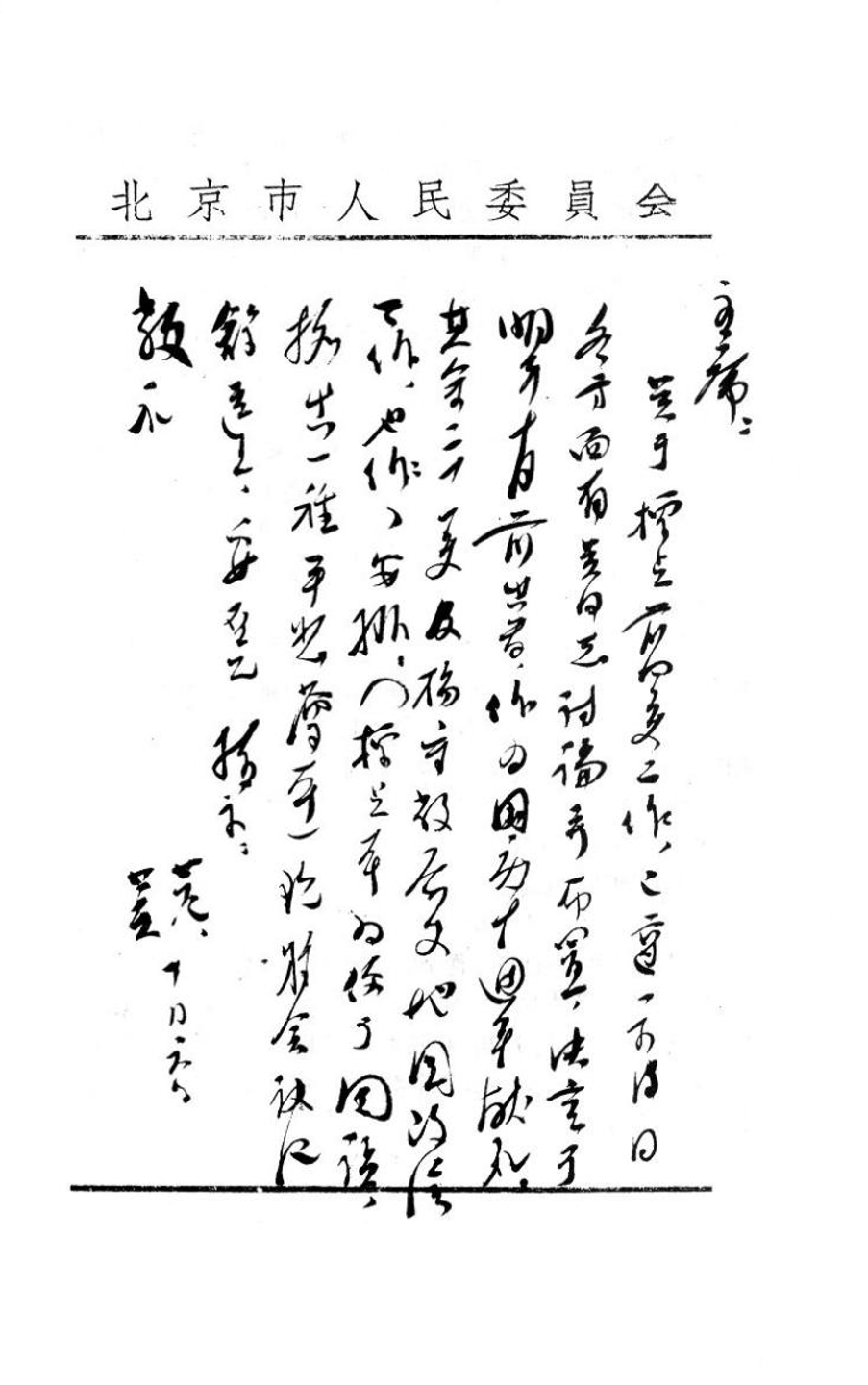

那珂通世,是一名极度仇视中国的日本学者,他于1890年写成《支那通史》,在其中大肆鼓吹“中国停滞论”,力图证明中国2000年的历史是停滞的历史,这本书在日本的流行使中国的形象在日本人心目中一落千丈。三宅米吉,是日本考古学的开创者,他关注古史研究,建立日本考古学会,可谓日本考古学界第一人。

那珂通世

三宅米吉

白鸟库吉深受他们影响,他曾在三宅米吉的传记写道:“像我这样的后进生能够追随二位恩师(即那珂通世与三宅米吉),享受他们的恩赐,真是令人高兴,令人难忘。”他继承了那珂通世对中国的敌意与三宅米吉对古史的关注。最终铸成了他的研究思路。白鸟库吉在许多东洋史研究项目上的基点都是研究古史,攻击中华文明,例如”南北对立论”、“满洲中立论”。而尧舜禹抹杀论一举“抹杀”华夏文明之根基,可谓最突出的代表。

白鸟库吉的教育背景决定了他走上疑古研究道路的必然,再加当时日本军国主义思想、大日本主义思想、皇道思想盛行的特殊时代背景所影响,就不难理解为何白鸟库吉会提出“抹杀尧舜禹”如此惊世骇俗之言论了。同时,基于其主观态度,白鸟库吉的抹杀论的目的中,有着要攻击中华传统文化根基的因素,抹杀论不过是个理论工具,其理论架构的基础中具有大量假想与推论,而这些假设在后世思潮退去与大量考古新发现出土后,越来越不能成立,可以说这注定了抹杀论历史价值势必流失,最终只能沦为价值有限的参考材料。

手段——尧舜禹抹杀论的基本论据

1909年8月,白鸟库吉在《东洋时报》上发表文章《中国古传说之研究》,首次提出“尧舜禹抹杀论”。文中首先以“传说无一例外地是国民历史的产物。大凡传说都有主题人物,对于其人物是否真实存在这一点是可以产生怀疑的。”为理由,确立了自己有展开怀疑的权力。然后以“关于尧舜禹三王传说的作者是根据古代的天地人三才说的思想而杜撰的。”打下基础论调。并提出假设:“尧舜禹并非历史人物,而是后世给出符合传统儒家文化理想的君主模型,寄托理想人格而虚构出来的人物”。以此展开对中国古传说与上古史的真实性的质疑。1912年,白鸟库吉为回应质疑,又在《东亚研究》上发表了《的高等批判(尤论尧舜禹)》一文,进一步总结自身观点。1930年,白鸟完成《中国古代史批判》一书,在这部著作中,白鸟库吉将自己的观点系统总结,明确提出中国上古史的记载具有神话色彩,而不是信史。白鸟库吉的质疑依据只要有以下几点:

首先。白鸟库吉认为《尚书》记载中的三王事迹截然区别,明显与“天”、“人”、“地”一一对应。“尧之事业主要为“授民以时”,正与“天”对应;舜则至孝,充满人格魅力,还明确官员职能分工,启用禹治水,其成就多为行政管理。这正与“人”所对应;而大禹不仅治水有功,还赐姓封地,确立税贡。工作全与“地”有关。这在白鸟氏看来,不可能是单纯地巧合,而肯定是事先构思好的杜撰。

在此假说架构下,白鸟库吉还提出如下疑点:

(1)现存典籍并非为当时所记的原始史料;

(2)“尧、舜、禹”三者功绩的不平衡却被平等列为三王;

(3)大洪水与大禹治水不合常理;

(4)舜的部分人生经历不合人情。

“尧舜禹抹杀论”形成初期的基本观点由浅入深,从大体深入到细节,全方位地质疑了尧舜禹的存在,自成一套较为完善的体系。因此也不难理解,为何此学说一出,能在日本汉学界引发轩然大波了。

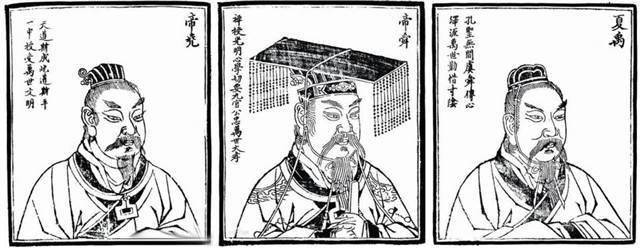

尧舜禹

论战——“尧舜禹抹杀论”的发展

白鸟库吉发表 “尧舜禹抹杀论”引起了当时日本汉学界极大的动荡,立即就遭到了林泰辅等诸多汉学家的大力批驳,双方展开了激烈的讨论。可谓经久不衰。而国内正值“古史辨”运动方兴未艾之时,受东邻之影响,先后有不少学者参与了这场讨论。而“尧舜禹抹杀论”也在这几十年间的讨论中不断发展,内涵也愈加愈丰富。而下文将主要讨论中国“古史辨”奠基人顾颉刚先生与日本京都学派创始人内藤湖南先生两人对“抹杀论”的发展。

总体来看,内藤湖南延伸、发展白鸟库吉的“抹杀论”。但抱持亲中态度的他,并没有白鸟库吉那样强烈的敌意。他对“抹杀论”的发展更多地偏重于学术层面上。他认为《尚书》与《孟子·万章》多有矛盾,且收录有具有谬误的记录,《尚书》记载必有疏漏。而尧舜的记载中包含有大量传说故事为原型的部分(论证方法类似顾颉刚)。而相对白鸟库吉以“九州”的出现便认为“三王说“诞生于战国,内藤湖南则认为尧舜禹各时代九州十三州的行政区划不同,并具有各种异说,不可一概而论。内藤氏还观察到命官说与四罪的版本明显经过了系统整理,因此“三王说”应该具有一个演进的过程。

内藤湖南开拓了许多白鸟库吉“抹杀论”未能所及之处,但总体上还是延续了白鸟氏的思路。而顾颉刚的研究就与白鸟库吉存在一定差异了。

顾颉刚的教育背景有着与白鸟库吉极为相似的一面,他家学渊源属吴派,该派素以善于搜集资料加以排比钩稽,长于文籍考辨著称。因此顾颉刚受到清代考据学的影响很深,在历史研究中十分注重文献内容。他同样认为《尚书》中关于“尧、舜、禹”的记录并非信史,而是神话,是后人附会上去的。

但是,顾颉刚在具体论证方法与白鸟库吉并不相同,相比白鸟库吉从文化心理、地理天文多方面进行论证,顾颉刚则注重不同古籍间的相互对照与互证。他从“禹”的形象入手,发现禹的形象存在从《商颂·长发》中的天神到《阴宫》的人王的转变。而在《阴宫》中出现人王“禹”时,“尧、舜”的事迹则尚未出现。反而在后来的文献中,尧舜的形象才越来越丰满。他认为,这样的演变正表明“禹”的形象是由神话形象演变而来,而“尧、舜”这些本应在禹之前的先贤的事迹则是更晚时后人附会出的。也就是说原本应该更早的历史人物倒其实是更晚的后人编造的,这便是中国古史的“层累造成说”。

比白鸟库吉更进一步的是,顾颉刚还从《说文》中“禹”表“虫”意进一步提出“禹”最早可能是铸于九鼎上的一种虫子形象。而这个虫是因为后世九鼎的地位逐渐提升,才被各朝追溯为了最古的人王始祖。

表面上看来,白鸟库吉与顾颉刚在“尧舜禹”的研究上具有高度的重合性,但是其实二者不仅论证方法不同,出发点也是截然不同的。白鸟库吉十分重视三王在儒家思想价值体系的地位中国上古历史开始,他大胆假设 “三王”其实是“三才”思想的人格化,因此“三王”是由信奉“三才”思想的儒家杜撰出来的。白鸟库吉要痛击作为中华传统文化根基的“三王”与儒家学说,因此“尧舜禹”是他发动攻击的材料,他要聚焦的是儒学家建构“三王”的过程,而不是“三王”本身,因此,白鸟库吉对“三王”记载的论证并不严谨周密,对《说文》中三位帝王名字的解释也十分随意。

而顾颇刚作为新文化运动中涌现出的受到西方思想熏染的新一代中国历史学家,他的目的是证明“中国历史文献中有大量伪作”这一命题,然后抓出这些“伪作”,筛选出真实的历史材料。对于顾领刚而言,“尧、舜、禹”问题是证明“层累造成说”的极佳证据,也是中国历史文献中伪作的典型代表。因此他关注“三王”的材料本身,通过研究不同时期的“三王”材料的演进而支撑自己的“层累造成说”。也敢仅仅依据《说文》有“禹乃虫也”释义这样的单一史料,大胆对禹的演变作出假设。这种大胆的推测恐怕连白鸟库吉本人都不敢尝试。

顾颉刚

结语

白鸟库吉的“尧舜禹抹杀论”具有浓厚的时代特性。在新旧交替的近代世界,这种对古史发起挑战的研究不是个例,而是现象级的。在刚刚进入现代社会,民智初开,对大多依靠传说传承的古史自然会产生怀疑。而且在各方面考古技术、文献整理都还不成熟的情况下,这些疑古学说很具有说服性与科学性。但是,随着时代发展,科技进步,考古材料不断出现,这些学说往往会被验明正伪。

新中国成立后,我国考古学家取得了许多新的考古成果。而这些都是白鸟库吉永远无法看到的高价值史料,虽然还没有绝对的证据出现,但其中的许多发现都让“尧、舜、禹”传说不断走向信史。例如在我国山西南部出土的龙山文化遗址,其所处年代就与依据古籍推测的“尧、舜”所处的时代大致相当。可见白鸟库吉说“三王”毫无依据,纯属虚构完全是无稽之谈。而最近关于古代水文资料的整理与中美合作对黄河沉积物的地质考察也得出上古确实发生过大洪水的结论。随着白鸟氏理论漏洞的不断被揭示、学术界新成果陆续推出。“尧舜禹抹杀论”的学术价值不再,更多存续的只是史学史研究价值了。

我们对待“尧舜禹抹杀论”要客观看待,不可因为其中浓郁的仇中态度就完全否定它。客观上讲,“抹杀论”及其之后的理论延伸一定程度上打击了国人的自信心,损害了中华文化的国际形象。但这种对儒家传统推崇的先贤的颠覆极大地拓宽了当时历史学家的思路,揭开了近代中日两国疑古学说大发展的序幕。也大大开拓了中国的古史研究领域,让既往受到忽视的上古史走上舞台,中外史学家日后都在此取得了可喜的成果。在现代社会,我们要拥有高度的文化自信,对于这类对中国有着明显的敌意的研究,不能只会气急败坏地拒绝承认,然后拒绝认识,反而应多多进行研究,在学术层面上用研究成果驳倒对方。只有这样我们才能拨开迷雾,见识到中华文明的源远流长!

推荐阅读: