书法文化可以理解为书法在历史发展过程中形成的物质与精神内涵

2023-06-17 12:04

李朝晖/文

书法文化可以理解为书法在历史发展过程中形成的物质存在与精神内涵,包括人们形成的对汉字书写及其相关事物的共同意识与传统。书法文化是书法价值内涵的本位体现。对书法而言,文化生态则是书法生存发展的精神环境与依据,是书法丰富多样化的创新基础。作为能够体现中国传统文化精髓的文化艺术形式,书法以其独特性彰显着兼容并包的性格,对从古至今的文化艺术均持开放态度,唯善是举,择善而从,形成并不断丰富书法的价值观念体系,以呈现出自身良性的文化发展态势。

书法的发展如同其他文化艺术,都有其自身的特征与内在规律。受中国历史发展的特征与书法自身的社会功用的影响,长期以来,人们对书法艺术的探索与追求,或被归位于古代仕途的“附属”,亦有化身为人们生活中的“余兴”。北宋欧阳修关于唐代草书家怀素将书法作为终生所事的评价就很有代表性,他说:“予尝谓法帖者,乃魏、晋时人施与家人、朋友,其逸笔余兴,初非用意而自然可喜。后人乃弃百事,而以学书为事业,至终老而穷年,疲惫精神,而不以为苦者,是真可笑也,怀素之徒是已。”[1]因为中国古代从事艺术活动的主体,他们的基本身份是“文人”,他们以“达则兼济天下,穷则独善其身”为生活目标,自然对怀素的“弃百事,而以学书为事业”是不可理解的。而纵观书法史,在相当长的时期内,凡书法艺术颇有成就者确实多居于其仕途“正业”之外而为之。这些观念与现象的产生固然有当时的社会体制的外在原因,更有书法内在文化特质的影响。事实上,在中国古代,书法是作为中华民族优秀的传统文化而存在的,是追求仕途的学子们必须具备的基本文化素养。

《周礼·保氏》云:“养国子以道。乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。”[2]将书法列入“六艺”之学,不仅是周王朝官学贵族必修,后来,孔子推崇下私学的兴盛,书法成为普世化教育。在此后直到清末的两千多年沉闷的“经学”教育中,书法教习几经成为学人的精神家园和心灵寄托。东汉时期,官方所设鸿都门学,课程设置打破了以往专习儒家经典的惯例,以辞赋、尺牍、小说、字画等文学与艺术知识为主。东汉时期的官办教育方式在一定程度上带动了书法及其教育的发展。一是书法教育从书写教育模式向艺术教育模式转化。书法艺术自觉化开始萌生。一是促进了书体演变的过程。隶、篆书体向楷书体的转变,章草向今草的转化,以及行书的出现,这些都为魏晋书法盛世奠定了基础。步入唐代,国富民强,并有唐太宗的喜好与倡导,以及“以书取士”制度的实行,书法教育空前繁荣,如官设弘文馆、集贤阁等。书法教育进入普及化、规范化、常态化。之后各朝代基本都有官办书学,宋代设有画院、元代设有奎章阁、清代有四库馆与内阁等,课程设置亦有很强的合理性。如北宋徽宗时官设书学,就注重传统文化经典、文字学、书法艺术的融合:“书学生,习篆隶草三体,明《说文》《字说》《尔雅》《博雅》《方言》,兼通《论语》《庄子》义,愿占大经者听。篆以古文、大小二篆为法,隶以二王、欧、虞、颜、柳真行为法,草以章草、张芝九体为法。”[3]可以得见,自古以来,书法的教习基本都是与其他文化共同进行,从而使书法能得其他文化滋养,这一方式保证了书法的有序传承和发展。

书法的有序传承与发展有赖于与其相伴相生的文化滋养。书法作为中国传统文化思想的结晶,以其独特的艺术语言形式释解中国传统文化思想的内涵,是中国传统哲学思想的另一种形象性存在。而中国传统哲学思想作为中国文化的基本内容,则为书法的生存与发展提供了灵魂依据与生存智慧。笔者在拙文《论书法艺术的生成意识》[4]中,关于中国哲学思想对书法艺术之宇宙观、空间观、审美观、意境观的影响,就曾进行了初步探究。从中可以看出,以礼制为主导的儒家对于现实关怀与追求的治世情怀,以自然观为主导的道家出世无为的修身理想,以心性为主导的佛家关于世事空幻的观照与净心体悟,无不是中国书法艺术精神之生成的内在思想源泉。儒道佛家哲学思想为核心的传统文化的渗化,无论是在精神文化层面,或是在社会现实层面,使得书法形成了自己独特的动态化价值观念与生态机制。

其一,儒家思想在孔子创立、孟子发展、荀子集大成之后,到汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,确立了其在中国社会的正统地位,后历经程朱理学等不断地丰富与发展,儒家思想实现了它的普世化和深入化,成为渗化于中国人立世行事的观念和标准的主流思想,构筑起中国传统文化体系绵延不断发展的主脉。儒家思想旨在建立一种和谐与心理平衡的社会秩序,主旨在“仁治”“礼治”“中庸”。但其不仅仅是关于政治的哲学,其哲学精髓同样深刻地涉及道德、教育、生活等方面,对包括书法在内的中国文化艺术思想的形成产生着深远影响。儒家思想推崇等级、秩序及其导致的世俗气氛,其往往既是一种思想观念,也是一种处世状态,为书法艺术以书托志的创作机理、“中和”之美的审美理想、人书合一的评价体系,提供了哲学依据与思想基础。

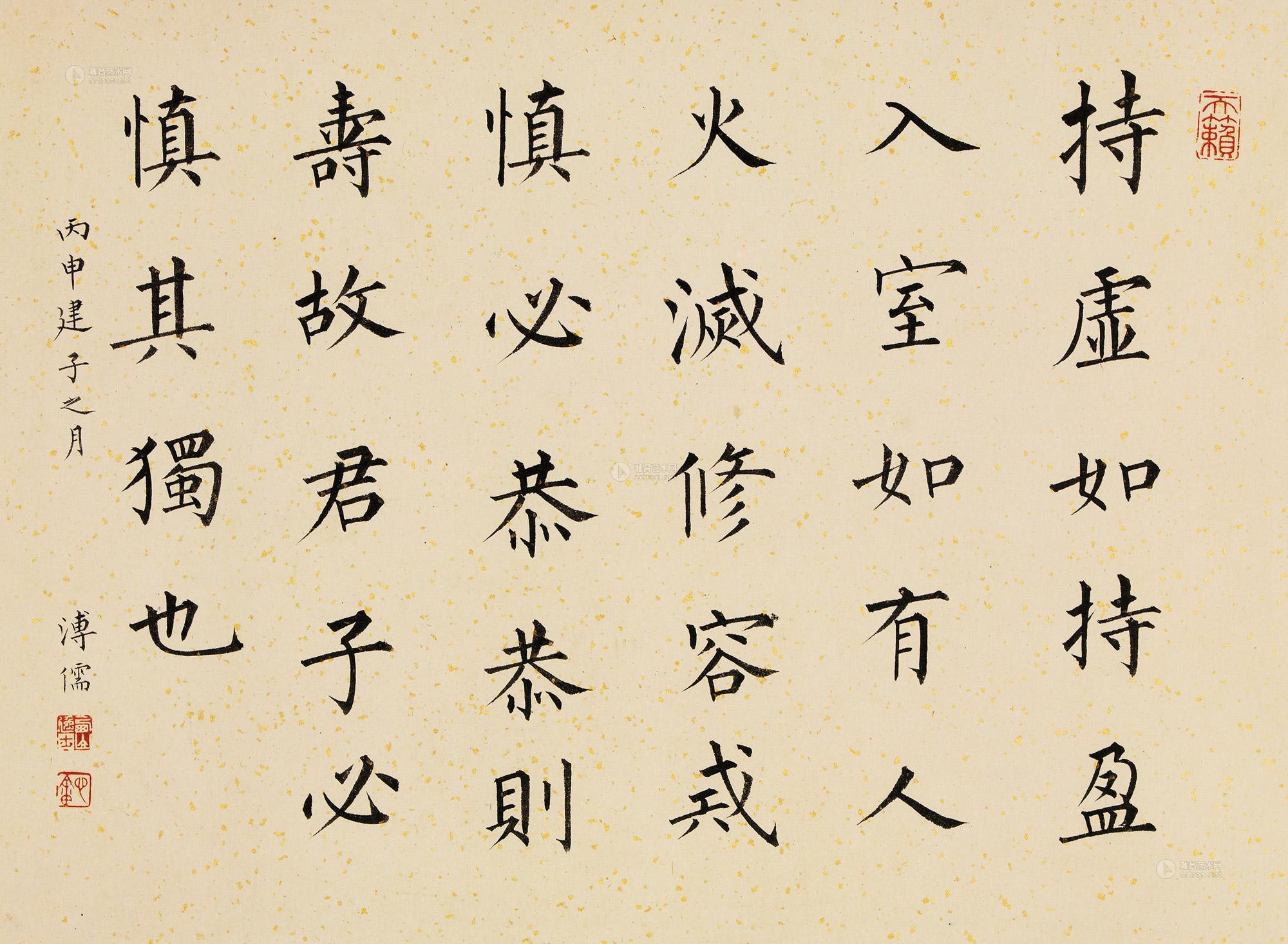

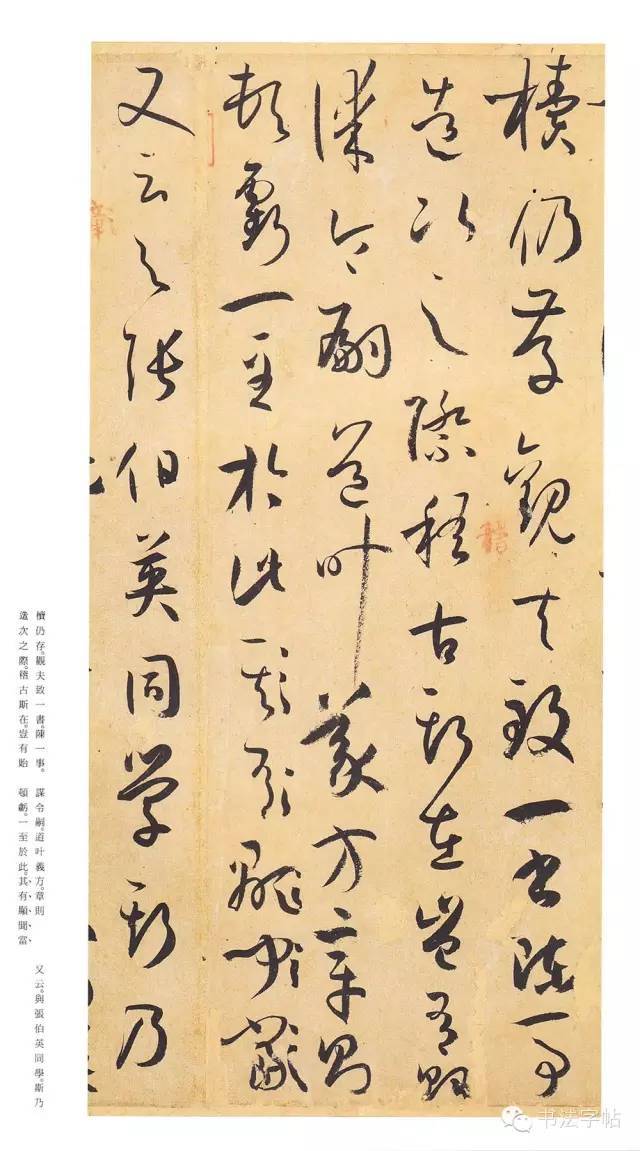

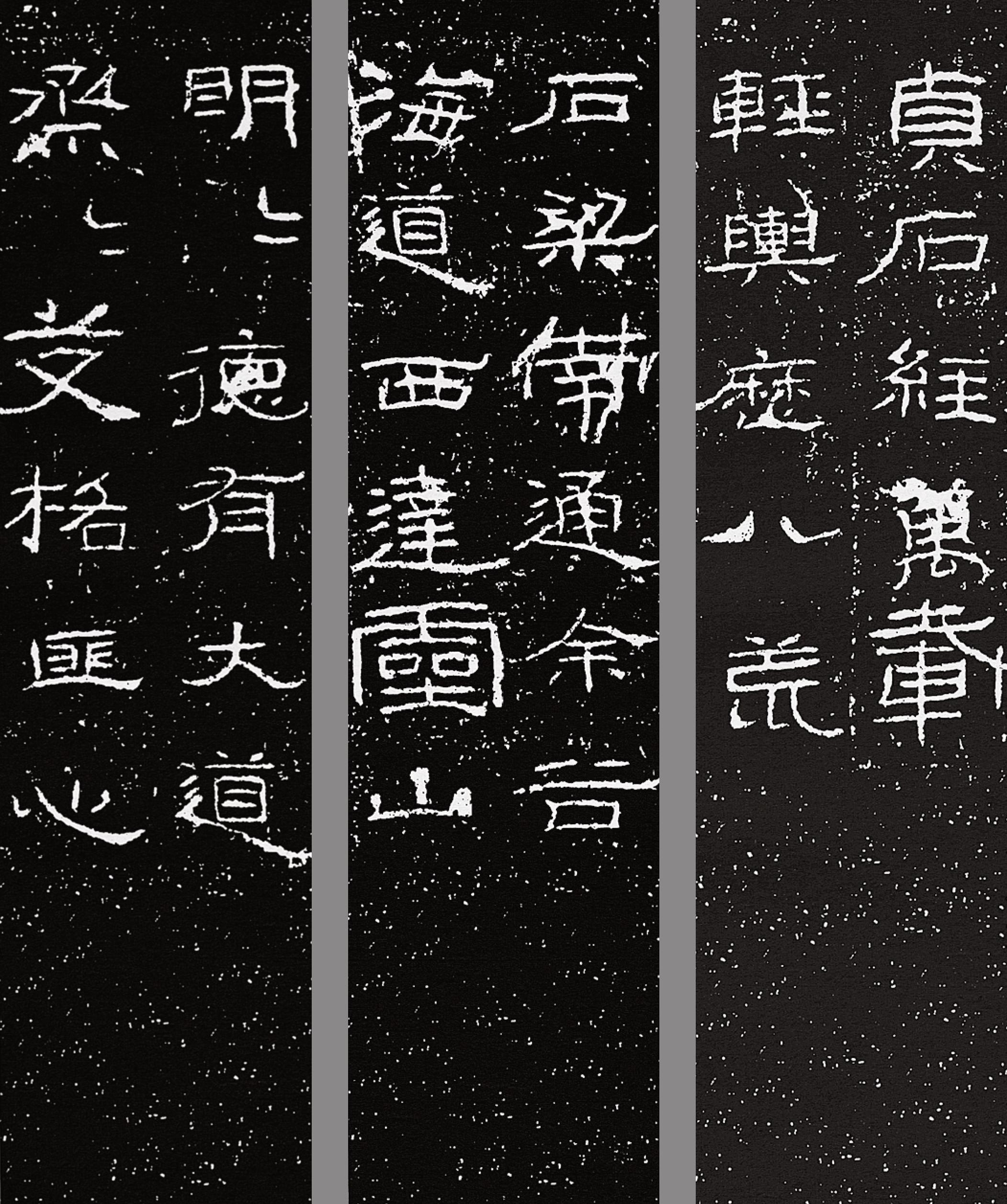

儒家思想以“中庸”为取向,所谓“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教……喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”[5]儒家思想以顺应人的本性的姿态,体现其对社会秩序的关注,注重伦理心性之修养,强调关系和谐之“中和”。在书法中,“中和”是书法中矛盾着的或相依着的各方面之间彼此作用而达到的和谐统一。论书者常以神采为上,形质次之。而神采与形质是一对相依而存的范畴,神采失意固然书法无魂,形质失态亦将书法无根。虚实疏密虽为对立,依然存于平衡,失于偏颇。这些都需要立于“中”,达于“和”,成就“中和”之美。王羲之的书法被认为是“中和”之美的典范。唐代孙过庭《书谱》云:“右军之书,末年多妙,当缘思虑通审,志气和平,不激不厉,而风规自远。”[6]王羲之书法中所体现出的“志气和平,不激不厉”之特征,正与儒家“发而皆中节”的“中和”思想相契合。常言书法美有三种:一曰阳刚之美,北碑可谓是也;一曰阴柔之美,南帖可谓是也;一曰刚柔相济,隋书可谓是也。隋代《龙藏寺碑》即是刚柔相济书法美的典型代表。笔者在拙文《隋风格论》[7]中就对此作了专门论述,认为隋代书法以崇“和”尚“法”为其基本取向,融合南北书风为一体,又以承续“二王”书法的南朝书风为其主流,呈现出南方以韵为主、文中显质,与北方力融南韵、由质趋文的局面,并启唐代书法之先声。故而,隋代碑帖结合、刚柔相济的书风,既是对王羲之书法“中和”之美的延续与丰富,又是推广与拓展。

儒家的“比德”思想,是将自然美学上升到人的道德感悟层面的观念,是引导人们通过对自然物态的真切体验,把自然物态比拟象征为人的一种精神,让人们去反思这类代表着一定道德修养的社会品格的意蕴,如儒家提倡的“智者乐水,仁者乐山”的比德山水观。中国书法中最直接的比德即是人品与书品的相关性论说,所谓“人品既殊,性情各异,笔势所运,邪正自形”。[8]“书为心画”作为以书写志的最早附说,则是以书比德思想的最早释解。“书之相”即是“形之心也”。而言“书以载道”,对书家自身而言,载的就是书家的性情、生命感悟与状态。到清代刘熙载《艺概》中提出:“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”[9]在书法品格与书家人格性情的关系方面,最终达到全面性的人书合一。

儒家不仅以“宇宙心灵”,关注人际关系、人与自然的关系,同时,亦重视天地间的生命气象与力量,而且,以“天行健”与“生生不息”的宇宙生命,来喻说“自强不息”的人格力量,并将这一人格力量归结于“善”“信”“美”“大”“圣”“神”,其中,又以“气势”“气概”“风骨”之所得的“充实”为美。书法“骨气论”者认为,书法要以筋骨为先,字有果敢之力,骨也;字有含忍之力,筋也。书法要有风骨之体,气概存于字中,气势充实,气脉贯通。书法“骨气”之说自东汉蔡邕已有论及,其导致的沉郁、劲健之书风,到唐代颜真卿的书法,成就了这一儒学书风的实践典范。

其二,道家以老庄为代表,以超越现世社会的立场审视世界,崇尚自然、虚静、无为。从人与自然的相互关系探寻中,形成具有永恒生命力与价值的自然论、人生论和天人观等观念。

“道法自然”“自然无为”“自然而然”“技进乎道”等,这种源于“道”而生发的观念,在引导人们通彻现世与自我的同时,亦深刻地揭示了艺术的自然本质与内在规律。东汉蔡邕《九势》有云:“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。”[10]这种书法与自然的天然关系,也是一种共生关系。即使汉字的演变使其象形性渐被消解,汉字更趋于符号化道教书法是什么样的书画,这一共生关系依然存在于书法之中。如果说“夫书肇于自然”,意在观天地间阴阳形势而“立象”,而刘熙载的“书当造乎自然”[11],则意在回归书法自身以“尽意”。这里的“造乎自然”,可谓自然书写,可谓自然天趣,则已经涉及书法境界的深意了。

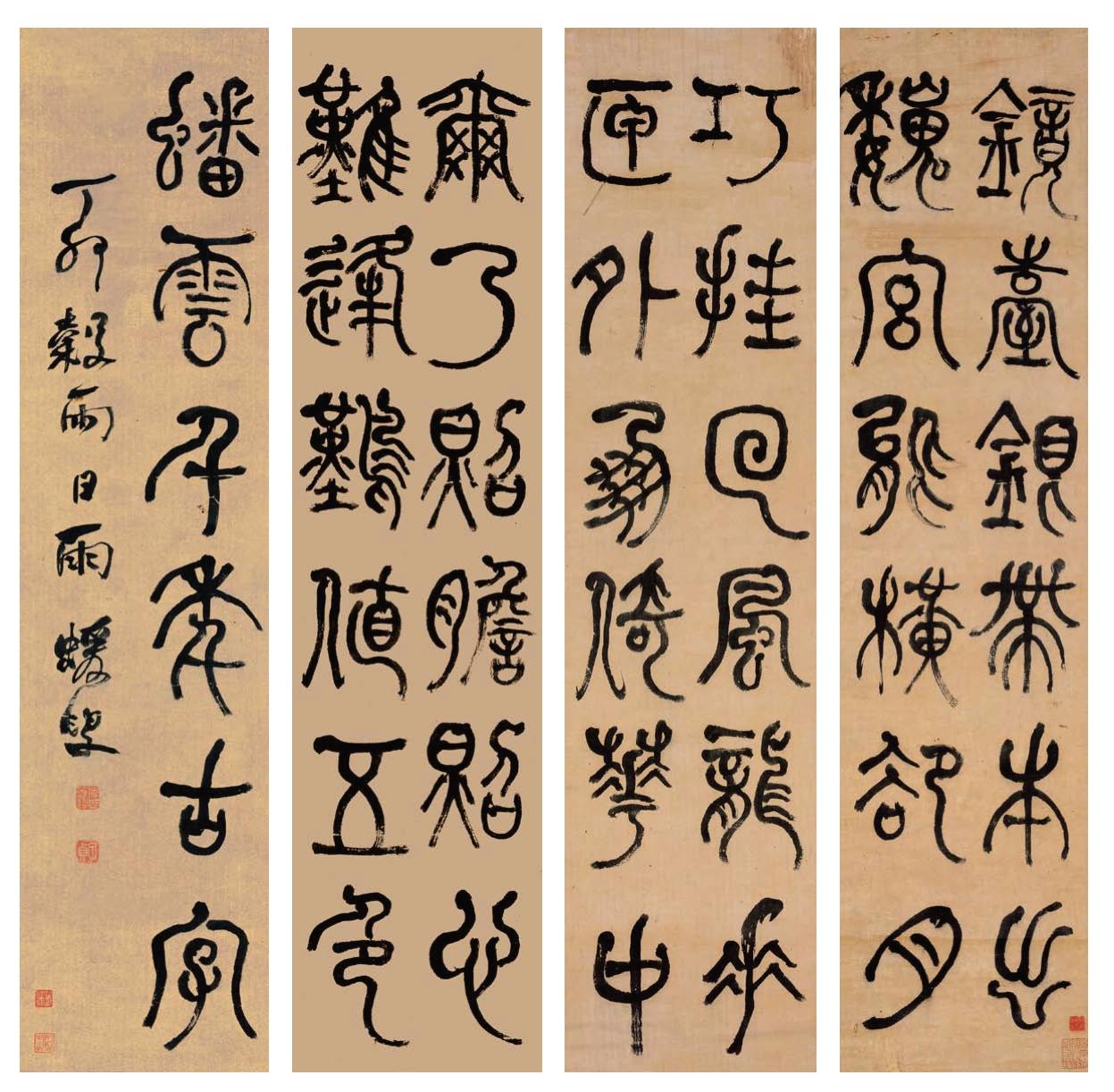

“一阴一阳之谓道。”道家认为,事物存有矛盾着的两面,并且它们之间既是相互对立的,又是彼此转化、相互依存的。所谓“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”。[12]又云:“曲则全,枉则直,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。”[13]道家思想中朴素的辩证法因素,为中国书法艺术形式奠定了空间美学特征与辩证法基础。书法用笔的方与圆,就是中国文化思想的基本观念——阴阳辩证观的一个体现。书法形态空间中存在着许多相互对立又彼此依存的范畴,最终都可归结于虚实疏密。清代邓石如曾云:“字画疏处可以走马,密处不使透风,常计白以当黑,奇趣乃出。”[14]此论中的“白”,如道家所讲的“虚静”“空灵”,是虚实相生的富于意味的灵动空间,是与人们心灵沟通的审美境界。所谓“知白守黑”,肆力在实处,索趣乃在虚处,以取得有限与无限的高度统一。邓氏的“计白当黑”理论,被认为是书法空间美学特征的重要规律,在此规律中,虚实疏密的关系处理成为追求意味的终极标准。

如果说老子哲学思想更趋向于追求形而上的超越精神,作为对老子思想发展的庄子,则更注重理想人格精神的追求,具有着精神飞跃的浪漫情怀。而随着庄子“天地有大美而不言”[15]观点的提出,则将道家“自然”之美普遍化,使“自然”之美的审美对象扩展到一切存在。中国书法的审美观因之而得到大解放。“大巧若拙”“大朴不雕”,“拙”“朴”“率真”等构筑起的“巧拙”说,亦在书法“自然天趣论”中占据着独特地位。“自然”“天真”“烂漫”“素朴”“散淡”等等,这种充盈着哲学气质、崇尚境界的审美理想,使人们在书法艺术的探索中,超越书法本体形式的束缚,而将自己的性情精神与书法艺术内在规律及其意境追求统一起来,“虽由人作,宛自天开”,达到“天人合一”的至高境界。

“天人合一”思想是中国文化的终极宇宙观,倾向于把自然与社会、心与物、超越与内在看作为一个连续的整体。道家庄子所述“天地与我并生,而万物与我为一”[16],已初步体现出“天人合一”思想。儒家《周易》中所言“夫‘大人’者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。先天而天弗违,后天而奉天时”[17],亦有“天人合一”内涵。至汉代儒学家董仲舒,将其发展为哲学思想体系,并由此构建起中国哲学的基本精神,而成为中国传统文化的主体。如果把宇宙视为中国书法文化结构的基本隐喻,那么,中国书法讲天人合一,实际就是探求人与书的合一,是立于人书互补相生的美学基础之上的。所谓“立象以尽意”,达到人书合一,可理解为三个层次:自然书写之过程,无我之境的人书合一;书言性情之形象,有我之境的人书合一;自然天趣之意境,达我之境的人书合一。当然,这里的“达”,即是通彻自我,通彻万物之理。

其三,佛教是东汉传入中国的外来宗教,重修行而觉达,以超越现实而最终得到解脱。佛教至唐代形成具有中国本土特色的禅宗。禅宗作为中国化的佛教,参究自然万物、感于内在、超越而达佛性,是贯穿于其中的基本内容与方法。禅宗强调观照人生,尤其是人类道德的提升与心灵的觉悟。所谓“即心即佛”,其对心性本源的追寻,是向内、向心、向空寂淡远之境的体悟,却不乏明净、流动、静谧的气韵,与书法“凝神静观”“绝虑”“心性合一”的创作心态,以及平淡、超凡脱俗、恬静无为的艺术境界颇为契合。同时,禅宗的超越是内在的超越,而达精神自由。其并不泯灭个性张扬及自我人格的发现,而是在出尘又居尘的现世生活中“顿悟”,“直指人心,见性成佛”“师造化”“师古人”而“中得心源”的学书之道即是如此。

此外,需要提及的是,中国传统文化发展过程是彼此参悟、相互融合的相长过程,魏晋玄学、唐时禅宗、宋明理学等,都是中国传统哲学思想相互融合的产物。得他们滋养,他们的时代亦都成为中国书法大突破、大发展甚至大变革的盛世时期。其中,中国书法艺术自觉化就直接受到魏晋玄学的影响。其最显著的特征即是大量的且趋于体系化的书法理论专文的出现。这标志着人们已经有意识地追求书法艺术之美,并有意识地将个人性情与人格理想托寄于书法艺术实践活动之中。这一过程,始于东汉末,成于魏晋南北朝时期。

魏晋玄学是以《老子》《庄子》为“玄宗”,主要以“三玄”即《老子》《庄子》《周易》为研究与解释的对象,并试图用老庄思想注释儒家经典《周易》等的哲学思潮。其以汉末魏初之际名士清谈而起,在探讨“礼法”“名教”“人道”等儒家思想观的同时,却更以“无”“自然”“无为”等的道家观念为主旨,寻求“自然”与“名教”的一致性。故而,魏晋玄学并不是从根本上要取代官方学术主流儒学,而是以道家为主,使二者兼容,调和儒道,从而入位官学。至东晋时,魏晋玄学已渐失政治功能,清谈趋于名士身份化,并且由于当时佛教依附于玄学宏传,呈现出儒道佛三位一体的态势,文人名士纵谈玄理,对宇宙、人生之玄思更甚。

在魏晋玄学的影响下,文人们在“玄之又玄”的书法艺术中孜孜以求,参悟玄学之理,在“本末有无”关系的探索中,“崇本息末”“崇本举末”,透过现象追寻着书法艺术本质。尤其东晋时期,个性解放与感悟自然山水的物我同一,以及道家为本、儒道佛哲学思想的合流,“自然”“天真”“性情”“中庸”“心性”“修为”成为熔铸于书法“形质”“神采”“意境”等方面的审美观照,“情驰神往,超逸优游”。

更重要的是,魏晋玄学将汉代儒学关于人性的探讨,转化为“才性”“人物鉴赏”等议题,将人的道德品质等人格精神与人的才能修为联系起来进行考察。其体现在书法艺术方面则为书品优劣与人品高下相关联,成为书法品评的基本标准之一,且延续至今。就书法理论而言,基于书品与人品关系研究的“人格论”相较其它理论,是在更深层次对书法艺术规律进行揭示,并与“学养论”共同构筑起书法艺术的内涵基础。就书法实践来说,人格修养成为书家必备的基本素质与追求。即使在以儒家思想长期主导的古代社会中,实行“以书取士”——这种带有明显实用主义与功利主义色彩倾向的制度,理想人格的追求,仍然是衡量士子的基本价值观念。《新唐书·选举志下》记载:“凡择人之法有四:一曰身,体貌丰伟;二曰言,言辞辩正;三曰书,楷法遒美;四曰判,文理优长。”[18]可见,唐代择人兼有身、言、书、判之察,讲究内外兼修。古代官办书学教育,在修学书体技法之外,就要求习书者兼通辞赋、《论语》《庄子》等文化经典,以修其身。

综上而观,传统文化作为根本,是书法得以良性发展的精神依据与保障。书法中价值观念的形成,必然是以独立的文化艺术品格立足于中国传统文化。书法通过对传统文化内蕴的实践,逐渐构建起其自身的文化艺术价值观念体系。而且,传统文化作为中国人文化价值观形成的直接思想源泉,同样影响着书家的文化观和价值观。书家通过书法实践,将书家的性情道德化为人格精神,也反映着当时社会不同阶层的社会意识、文化心理以及审美取向,并集中体现于数千年书法发展过程中所形成的书法作品、书法理论、书法品评、书法教育体系等各方面。从这种意义上说,中国书法的发展史就是中国传统文化与艺术的交融史。而对中国传统文化的掌握程度,直接影响着人们对书法的认识、理解、感悟及其所能达到的艺术高度。无论是儒家所提出的审美价值与社会价值的统一,道家所倡导的自然与人的统一,或是禅宗所力推的万物与心性的统一,以及玄学所追求的人格与艺品的统一,归根结底,都是强调文化艺术中价值观念的基本标准。对书法而言,即是以独立的文化艺术品格,实践中国传统文化的基本价值观,追求真善美的统一。

审视当代,当代社会的思想意识处于多元化与多变化的状况。伴随着市场化与信息化的深入,文化亦资本化、产业化。文化性质与功能的复杂化,使人们的文化观念与价值观念发生转变。书法作为中国传统文化中的一种重要现象,不再是人们向内、向心完善自我的必备修养,而亦有表现为人们迎合时代、彰显自我、实现利益的手段,这种以内化为主向外化为主的转变,体现出当代书法人文价值观的缺失,以及书法人文精神的生态危机。特别是当代竞争意识、效率意识、功利意识、感官消费等意识的置入,改变了书法品评的传统依据与方法。书法评价从注重人品、学养与作品形质相统一,趋向主要依靠作品形式感的单一模式。而书法贵有风骨、气韵、神采、性情、天趣,这些则需要书家体道修身、砥德砺品、达性通变,方可有成。既然,传统的书法价值考量,是基于书家自身人品、学养、天分以及技法等转化为个性化艺术创造力的综合,是一个通过积淀自然而然形成的过程,那么,要构建既能体现传统人文精神,又能彰显当下时代特征的书法艺术价值观念体系,就必须立足书法传统,回归中华民族整个优秀传统文化生态体系,深味时代精神,以古为新,入古出新,以重拾书法本然的内在与精神,并努力将其内化为超凡脱俗的人格与气质,以活化书法创作,使书法作品自然具有耐人寻味的情趣和意境。

参考文献

[1][宋]欧阳修撰,李之亮笺注:《欧阳修集编年笺注(七)》,巴蜀书社,2007 年版,第505 页。

[2]吕友仁:《周礼译注》,中州古籍出版社,2004 年版,第174 页。

[3][元]脱 脱,阿鲁图等:《宋史(卷一五七,志 第一百一十·选举三)》,中华书局,1985 年版,第3688 页。

[4]李朝晖:《论书法艺术的生成意识》,《艺术广角》,2017 年第06 期,第73-74 页。

[5]陈戍国:《礼记校注》,岳麓书社,2004 年版,第416 页。

[6]上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室选编校点:《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014 年版,第129 页。

[7]李朝晖:《隋风格论》,《书法赏评》,2020 年第05 期,第41-42 页。

[8]上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室选编校点:《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014 年版,第531 页。

[9]上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室选编校点:《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014 年版,第715 页。

[10]上海书画出版社道教书法是什么样的书画,华东师范大学古籍整理研究室选编校点:《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014 年版,第6 页。

[11]上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室选编校点:《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014 年版,第716 页。

[12]卫广来译注:《老子》,山西古籍出版社,2003 年版,第3 页。

[13]卫广来译注:《老子》,山西古籍出版社,2003 年版,第34 页。

[14]上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室选编校点:《历代书法论文选》,上海书画出版社,2014 年版,第640 页。

[15]方勇:《庄子讲读》,华东师范大学出版社,2005 年版,第210 页。

[16]方勇:《庄子讲读》,华东师范大学出版社,2005 年版,第43 页。

[17]萧圣中编著:《周易(四书五经详解)》,金盾出版社,2009 年版,第225 页。

[18][宋]欧阳修,宋祁:《新唐书·选举志下》,中华书局,1975 年版,第1171 页。

(孟云飞转自《书法赏评》 2021年第2期)

推荐阅读: