三国至隋唐的文化教学设计/杨虹1部编版《中外历史纲要》第二单元第8课

2023-05-03 10:10

三国至隋唐的文化 教学设计 / 杨虹 1部编版《中外历史纲要(上)》第二单元第8课 三国至隋唐的文化 教学设计一、课标要求了解隋唐时期社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度思想文化领域的新成就。二、教学目标可以运用社会存在与社会意识的理论,理解认识佛、道对儒家思想的冲击,理解科技、文学艺术与社会环境的关系,提高用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力(唯物史观)。可以认识三国至隋唐五代的文化所处的特定的时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征(时空观念)。能从不同种类的史料中提取三国至隋唐时期思想文化发展、民族交融的有效信息,做到史论结合(史料实证)。对教材中提到的“三教合一”“灭佛”等事件能做出合理解释,认识三国至隋唐时期思想文化发展、民族交融的原因、影响(历史解释)。认识到三国到隋唐时期文化的多元化与繁荣发展的特征,增强文化自信,树立中华民族爱国爱家情怀(家国情怀)。三、教材分析和学情分析本课《三国至隋唐五代的文化》是文化史的内容,属于部编版《中外历史纲要(上》第二单元第8课,本课通过四个子目“儒学、道教与佛教的发展”“文学艺术”“科技”“中外文化交流”阐述从三国至隋唐五代时期的思想宗教、文学艺术、科技、中外文化交流等概况,子目之间是并列关系。

本课内容已经在部编版初中教材《中国历史(上)》第20课《魏晋南北朝的科技与文化》、《中国历史(下)》第3课《盛唐气象》和第4课《唐朝的中外文化交流》中有初步涉及。高一学段的学生已经具备基本的历史学习方法和手段,且已经了解了有关于三国至隋唐的基本史实,因此本课的教学重点放在较深层次的问题探究上。四、教学重难点重点:思想文化领域的新发展难点:三国至隋唐文化发展的特点、原因及影响五、教学方法创设教学情境,自主学习和互动探究相结合。根据课程标准、教学目标和本科的实际情况,本课使用史料实证、图示法、讨论法、比较法、由浅入深地构建完整的知识体系。六、教学过程设计教学过程(45分钟)环节教师行为设计意图导入1.出示莫高窟壁画中的唐代胡旋舞、白居易长诗《胡旋女》,并进行简单描述:问:结合壁画和诗词,你能提取到怎样的历史关键词?2.总结:体现中外文化交融,展示舞蹈艺术高超,可一窥佛教文化的发达。创设历史情境,激发学生学习兴趣;引导学生提取史料信息,培养历史解释能力。新课讲授一、儒学、佛教和道教的发展1.教师出示表格,组织学生梳理从汉至唐的儒、佛、道发展情况。2.教师出示已填空的表格,展开阐述儒、佛、道发展情况3.教师出示课件,跳转超链接,带领学生深入思考:为什么道、佛会兴起?为什么统治者要反佛?材料一:天下多虞,王役尤甚,于是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,狠滥之极。

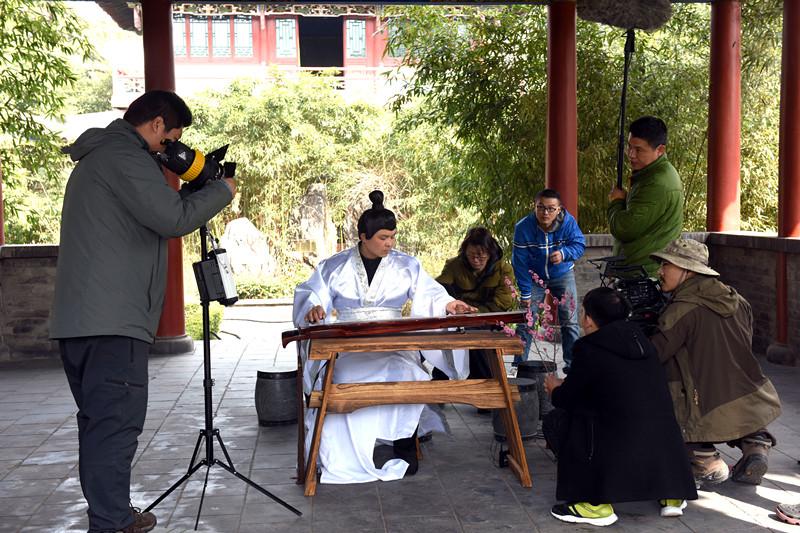

——《魏书· 释老志》材料二:家家弃其亲爱,人人绝其嗣续,致使兵挫于行间,丈空于官府,粟馨于惰游,货殚于土木。——《梁书·范缜》总结:反佛原因——寺院经济不利于国家赋税徭役;出世态度有悖于儒家伦理纲常。4.教师出示材料和图片,阐述魏晋玄学的相关内容。二、文学艺术与科技成就(一)文学艺术1.教师出示材料,让学生提取关于这一时期文学艺术的关键词:(魏晋时代的文学艺术)成为追求审美价值、寄托情感因素的形而上的艺术活动,“成为活泼泼的生活的表现,独立的自我表现”。——袁行霈等主编《中华文明史》第二卷2.教师出示图片,以绘画领域为例,讲述此时期艺术的审美价值和高超技艺:3.出示表格和图片,组织学生归纳总结三国至隋唐时期的文学、书法和石窟:(二)科技1.教师出示表格,指导学生归纳总结此时期的科技成就:2.教师出示已填写的表格,并阐述在这一时期取得的巨大成就,归纳这一时期的科技特点是:领域众多、唐朝出现发展高峰,世界领先三、中外文化交流1.教师出示图片,以玄奘西行、鉴真东渡引出中外文化交往的内容:2.教师图示讲授中外文化交流的互动过程:教师阐述并总结:这一时期,中外文化交流频繁、兼收并蓄、中华文化远播海外3.组织学生分组讨论,从“对中国”、“对世界”两个方面总结中外文化交流的影响4.承接上文,出示材料,说明东亚文化圈的形成:周边各国以中华文明为榜样,向隋唐派遣使者和留学生,积极学习并吸收中华文明的成果。

中华典章制度、思想文学、生活方式和文化的观念形态深刻渗入日本、朝鲜和越南,最终以中华文明为基础、以汉字为表征形成了东亚文化圈。——袁行霈等主编《中华文明史》第三卷5.出示材料,带领学生探究三国至隋唐时期文化繁荣的原因:材料一:李唐起自西陲,历事周隋,不唯政制多袭前代之旧,一切文物亦复不闻华夷,兼收并蓄。第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民科技三国历史文化,各种宗教,无不可于长安得之……异族入居长安者多,于是长安胡化盛极一时,此种胡化大率为西域风之好尚:服饰、饮食、宫室、乐舞、绘画,竞事纷泊;其极社会各方面,隐约皆有所化,好之者盖不仅帝王及一二贵戚达官已也。——向达《唐代长安与西域文明》总结:政治——国家统一与制度完备政策——统治者开明的民族政策和开放的对外政策经济——经济繁荣材料二:总结:交通——水陆交通便捷材料三:唐代的艺术,在绘画与书法、雕塑与石刻以及音乐与舞蹈等方面,都取得了前所未有的辉煌成就,其中既有对于南北朝文化的继承与发展,也有对于域外文化的吸收、融合与创新。——袁行霈等主编《中华文明史》第二卷总结:文化——继承、吸收、交融、创新表格形式梳理知识点科技三国历史文化,助益学生厘清不同时空下的思想文化发展壮况,提高学生时空观念。

通过布置思考题,促进学生积极思考,发挥学生学习的主体性,培养历史解释、史料实证的能力。展示教材中“历史纵横”知识点,搭配生动的历史图片,加深学生记忆,拓展人文素养。出示著作材料,培养学生对于历史的总体认知,以宏观的眼光来看待这一时期的文学艺术。以绘画为例,具体讲授此时期的文学艺术审美价值与技艺高超,深化学生对于知识点的理解,激发学生的学习兴趣。通过归纳文学艺术成就,便于学生分领域识记知识点,提高学习效率。分“领域”、“时期人物”“主要成就”来指导学生梳理此时期科技成就,培养学生时空观念,提高学生从教科书中提取关键信息的能力。分析表格来归纳科技发展特点,表现方式直观,便于学生理解。图示直观地展现了三国至隋唐时期的文化交流互动过程,便于学生理解文化交融的知识点,认识中国文化在世界领先的地位、中国文化对世界文化作出的杰出贡献,增强民族自豪感。以“东亚文化圈”为代表具体阐述中国文化对的地位与影响,让学生在东亚背景下能了解中国文化的独特地位,提高历史解释的能力,增强文化自信。以材料为支撑,带领学生探究三国至隋唐时期文化繁荣的原因,做到论从史出、史论结合,提高史料实证的能力,树立唯物史观。总结升华1.教师出示关系图,带领学生总结本节课所学内容:2.教师布置拓展作业,制作有关三国至隋唐文化的海报。

课堂小结,巩固所学;布置开放性作业,发挥学生创造性与积极性。七、板书设计八、教学反思1.教科书内容太多,在教学过程中应做到突出重点:儒、道、佛的发展,和中外文化交流。对于偏重于识记的内容,如此时期的文学艺术、科技成就,以表格形式带领学生归纳梳理,效率更高。2.要重视家国情怀的培养,如果有启发现实的思考环节,会更佳。3.由于教学过程中有学生自主梳理教材内容的环节,要求教师提前布置预习作业,或可利用导学案。

推荐阅读: