揭秘民国学界疯狂之举:大师兄竟然是他

2024-02-29 11:03

黄侃(字季刚),民国学界鼎鼎大名的“三大疯人”之一。黄侃的“疯狂之举”成名于1911年的盛夏,一日他午睡后行走于杨柳流苏的树荫间,忽然有了一种开天眼感觉。他立即信誓旦旦地撰文说:“大乱者,实今日救中国之妙药也。”由是,黄侃也一举荣登上了继章太炎、刘师培之后的“三疯子”三甲。

周作人先生曾经以敬畏的语气提到了黄侃。他说:如果要谈起北大的名人旧事,黄侃是断不可缺少的一个人。“因为他不但是章太炎门下的大弟子,乃是我们的大师兄,而且他的国学是数一数二的。可是他的脾气乖僻,和他的学问倒也成正比例,说起有些事情来,着实令人不能恭维。”

我们来看看黄侃那些令人不能恭维的荒唐之举。

天地间惟我独尊

黄侃一身傲骨,满腹牢骚,他睥睨学术界二三十年,目空一切,完全就是“天皇老子第一,我第二”惟我独尊的势派。

有一次,上课铃响了,但黄侃却安坐在教员休息室,没有丝毫起身往教室走的意思。教务处职员请他上课。黄侃两眼望天,冷冷地说:“时间到了,钱还没到呢。”原来,学校没有及时发放薪水民国历史荒唐事,黄侃表示不满。教务处赶快带他领了薪水,他才去教室上课。

他对章太炎先生的经学,有时也会批评一声“粗”!一次马寅初去看他,谈到《说文》,他一概置之不理,再问,他便不客气地说:“你还是去弄经济吧,学这个谈何容易,说了你也不懂!”

当时的文坛领袖王闿运对黄侃的诗文赞赏有加,不禁夸赞道:“你年方弱冠就已文采斐然,我儿子与你年纪相当,却还一窍不通,真是钝犬啊!”黄侃听罢美言,狂性立刻发作,他说:“您老先生尚且不通,更何况您的儿子。”

黄侃和钱玄同曾同受业于章太炎门下,但黄侃素来轻视钱玄同,常戏呼钱玄同为“钱二疯子”。有一次两人相遇于章太炎住处。黄侃忽然大呼:“二疯!”钱玄同一贯尊重黄侃,但在大庭广众之下被黄侃如此戏弄,先已不悦。黄侃继续说:“二疯!你来前!我告你!你可怜啊!先生也来了,你近来怎么不把音韵学的书好好的读,要弄什么注音字母,什么白话文……”钱玄同忍无可忍,拍案厉声道:“我就是要弄注音字!要弄白话文!混账!”两人就大吵起来,章太炎闻声赶快出来,调解一番,两人才算作罢。

黄侃在南京期间,偶遇考试院院长戴季陶。戴问他:“先生近来有何佳作?”黄答:“正编《漆黑文选》,你的那篇大作已经入选。”这里“漆黑”二字意指戴平日为人做事不够光明磊落,讽刺意味十分明显。戴季陶被噎了个半死。

古文史学家杨伯峻拜黄侃为师时,杨伯峻只肯送拜师礼、鞠躬,不肯磕头。大学者杨树达劝说:“不磕头 ,得不了真本事。”杨伯峻不得已只好磕头。拜师仪式完毕后,黄侃笑道:“我的学问也是从磕头得来的,你不要觉得受了莫大委屈。”

1926年武昌高等师范改为国立武昌中山大学,黄侃当代理校长,因其喜欢骂人,作风霸道,教育部委派石英先生来当校长。在第一天到任的校务会上,石英开口道:“听说黄季刚先生治校方面比较专制……”话还没有说完,黄季刚先生站起来说:“听说石英的姆妈偷和尚。”石英当即斥他为什么这么无理?黄季刚说:“我听说的。”他当即辞职,来了个“此处不养爷,自有养爷处”。

荒唐事层出不穷

黄侃嘴馋,对自己没吃过的食物必千方百计得到,以饱口福。为了吃上这些美味佳肴不惜丢尽脸皮。有一天他听说同盟会会员在某处聚会,席间有不少好吃的,但没有请他。他知道是因为自己过去曾骂过其中一些人,可是怎奈肚中馋虫作怪,他不请自来走进入席间二话不说,旁若无人挑好的就吃。吃完之后,他一边向外走一边回头冲他们说:“好你们一群王八蛋!”说完,撒丫子跑了。

还有一次,某人请客,席间有熊掌、蛇羹、八珍等美味。黄侃得知后,馋的坐立不安。但是,他曾经骂过主人,不便前往,但美味佳肴的诱惑力实在太大。两难之下,他请好友刘成禺想办法,并保证从入席到终席都一言不发。刘成禺就去与主人商量,主人当即下请帖请黄侃赴宴。席间,黄侃果然光吃不说话,全然没有往日眉飞色舞、高谈阔论的样子。为了过解馋,他终于管住了自己的口一回。

黄侃毫不理会学校的规定,经常变换借口要他学生替自己“埋单”。学生们慢慢摸透了黄的脾气,知道在黄侃老师这里,“有菜一切好说,无酒寸步难行。”

他在南京中央大学任教时讲到课本上没有的内容那些要紧的地方,有时会突然停下来,卖个关子。对学生说,这段内容后面隐藏着一个极大的秘密,对不起,靠着北大给的这几百块钱薪水,我还不能讲,谁想知道,得另外请我下馆子。”

有一天,有个学生在同和居请客,碰巧看见黄侃也在隔壁房间请客,他赶紧过去向老师问好。不料,黄侃对他批评起来,直到这个学生请的客人都到齐了,还不让他走。情急之下,这个学生灵机一动,就把伙计叫来交待说:“今天黄先生在这里请客,无论花多少钱都算在我的帐上。”黄侃一听,正中下怀,就对学生说:“好了,你走吧。”学生这才得以脱身。

著名词章家吴梅与黄侃两人关系不错。有一天,黄侃请吴梅和一些同事喝酒。酒酣耳热之际,黄侃一肚子牢骚更是倾泻而出,言语牵涉到了吴梅身上。吴梅酒也喝多了点儿,与黄侃辩了几句,并说:“你黄侃不要太不讲理!”黄侃此时已醉,闻言大怒,两个人撸胳臂挽袖子要打起来。同事们好说歹说,最后把他们拉开了。第二天酒醒之后,两人居然又和好如初,昨日的不愉快好像没发生一样。

黄侃在北京时,借住在吴承仕的一所房子中,二人本来都是章太炎的学生,相交甚厚。后来两人生矛盾,吴承仕便叫黄搬家。黄在搬家的时候,爬到房梁上写了一行大字:“天下第一凶宅”,然后掷笔而去。也有人说:黄在搬走之时,用毛笔蘸浓墨在房间的墙壁上写满了带鬼字旁的大字。黄才得意而去。反正这样的事黄侃是做了。

居正被蒋介石软禁无人顾惜之际,惟独黄侃念及旧情,常至囚地,与他聊天解闷。后来居正东山再起,官至国民政府司法院院长,黄侃便不再出入其门。居正觉得奇怪,亲赴黄宅诘问,为何中断往来。黄侃正色答曰:“君今非昔比,宾客盈门,权重位高,我岂能作攀附之徒!”

大学生每届毕业,照例要印制精美的同学录,将师生的写真、履历汇为一集。印刷费用不低,通常都由教 授捐助资金。唯独黄侃对这种常例不以为然,他既不照相,又不捐钱,待到学谱印出,学校一视同仁,照 样送给黄侃一册,留作纪念。黄侃收下册子,却将它丢入河中,愤然骂道:“一帮蠢货,请饮臭水!”

叫板陈独秀,刁难胡适之

1908年前后,陈独秀到东京民报社章太炎寓所拜访,陈、章二人谈到清代汉学的发达,陈独秀列举戴、段、王诸人,多出于苏皖,颇为苏皖人自豪。陈说湖北没有出什么大学者。正在隔壁屋子里的黄侃突然跳出来反诘道:“湖北固然没有学者,然而这不就是区区;安徽固然多有学者,然而这也未必就是足下。”让陈独秀瞠目结舌。

黄侃曾言“八部书外皆狗屁”民国历史荒唐事,意谓平生信奉推重的经典只有八部,即《毛诗》《左传》《周礼》《说文解字》《广韵》《史记》《汉书》《文逊》,其余均不可论,更不用说白话文。黄与陈独秀同在北大任教时,二人旨趣截然不同,一为旧派中坚,一为新派领袖。有好事者作诗题咏校内名人,题陈独秀的一句是“毁孔子庙罢其祀”,题黄侃的“八部书外皆狗屁”。

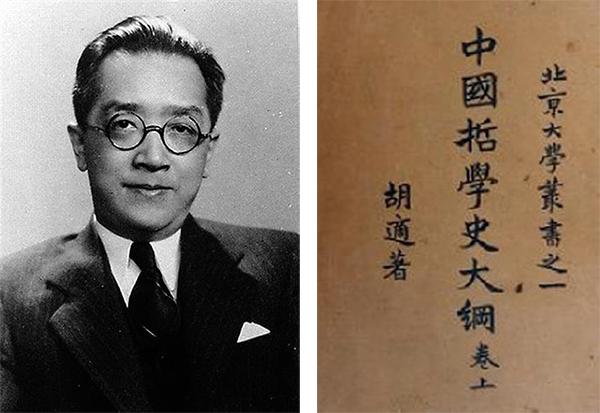

1919年,胡适海外学成归国,任教北大,发起新文化运动,引领一时风骚。黄侃看不惯胡适等一批新派人物的做法,每次上课,总要先骂一通胡适,这才正式讲学。有机会便冷嘲热讽。一次,黄侃当面责难胡适:“你口口声声要推广白话文,未必出于真心?”胡适问他缘由。黄说:“如果你身体力行的话,名字就不该叫胡适,应称‘往哪里去’才对。”弄得胡适十分尴尬。

黄侃给他学生讲课兴起之际,又谈起胡适和白话文。他说:“白话文与文言文孰优孰劣,毋费过多笔墨。比如胡适的妻子死了,家人发电报通知胡某本人,若用文言文,‘妻丧速归’即可;若用白话文,就要写‘你的太太死了,赶快回来呀’十一个字,其电报费要比用文言文贵两倍。”全场捧腹大笑。

对于胡适文学革命的主张,黄侃更是不遗余力地加以反对,一有机会便提出来大骂。他在课堂上大声地说:“胡适之说作白话文痛快,世界上哪里有痛快的事,金圣叹说过世界上最痛的事,莫过于砍头,世界上最快的事,莫过于饮酒。胡适之如果要痛快,可以去喝了酒再仰起颈子来给人砍掉。”

北大课间休息,教师们闲话谭鑫培之《秦琼卖马》,胡适插话道:“京剧太落伍,甩一根鞭子就算是马,用两把旗子就算是车,应该用真车真马才对!”在场者静听高论,无人作声。黄侃却立身而起说:“适之,适之,唱武松打虎怎么办?”一时为之哄堂,让胡适下不了台。

一次宴会上,胡适大谈墨学,黄侃甚为不满,跳起来说道:“现在讲墨学的人都是些混账王八蛋!”胡 适大窘。黄又接着说:“便是适之的尊翁,也是混账王八!”胡适正欲发作,黄却笑道:“我不过是试试你,墨子兼爱,是无父也。你今有父,何足以谈论墨子?我不是骂你,聊试之耳。”满堂哗然大笑。

见到野花就想采

黄侃丝毫不掩饰自己的好色,他一生结九次婚。

他在门上挂了一个小木牌,上面写“座谈不得超过五分钟”。而女学生到了他那里请教问题,见到木牌后不敢耽搁太久,黄侃说:“女学生不在此限,可以多坐一会儿。”

黄侃在武昌高师任教时,他曾经做过同乡兼同族女孩黄绍兰的塾师。后来,黄绍兰从北京女师肄业,去上海开办博文女校。黄侃惦记上了这位美人,于是放弃手中的工作去上海追求黄绍兰。

黄侃为了与小情人走到一起,他用李姓的假名与黄绍兰办理了结婚手续。黄侃的讲法是:“因你也明知我家有发妻。如用我真名,则我犯重婚罪。同时你明知故犯,也不能不负责任。”

但是,得到美人的黄侃马上就表现得喜新厌旧了。他去北京女师大教书,他的心又在骀荡的春色撩人间摇摆不定。很快就又与一苏州籍姓彭的女学生相好同居。辜负了黄姑娘。

黄绍兰闻讯,欲哭无泪,因为婚书上男方的姓名不真,又如何对簿公堂?更可悲的是,她与黄侃生有一女,其父恨她辱没家风,一怒之下,与她断绝父女关系。黄绍兰后来投在章太炎门下,深得章夫人汤国梨的同情,但她摆脱不了黄侃给她心灵投下的巨幅阴影,她疯了,自缢身亡。

章太炎的夫人汤国梨曾回忆黄侃骗婚黄绍兰一事,致其一生流离失所命丧黄泉,直斥黄为“无耻之尤的衣冠禽兽”,“小有才适足以济其奸”。

黄侃在武昌高师任教时,武昌女师学生黄菊英与他的大女儿同年级,黄菊英是武汉三镇所有年轻女孩子中的美人。常到黄家串门,以伯叔之礼事黄侃,黄侃对这位女学生却产生了想法,两个人搞到一起去了。

他填了一阙《采桑子》的词给黄菊英,可谓十二分深情:“今生未必重相见,遥计他生,谁信他生?缥缈缠绵一种情。当时留恋成何济?知有飘零,毕竟飘零,便是飘零也感卿。”黄菊英大为感动,她认定嫁为名士妻,修到才子妇是人生莫大的幸福,便毅然脱离家庭,与黄侃结为夫妻。二人突然宣布结婚。朋友们都以“人言可畏”劝他,他坦然地说:“这怕什么?”此事传遍武汉学界,顿时成为丑闻。

我行我素的黄侃何时怕过别人骂他伤风败俗。他让学生收集骂他的小报,以供蜜月消遣。

当时纸媒对黄侃曾有“黄侃文章走天下,好色之甚,非吾母,非吾女,可妻也”的极端攻讦之语。黄侃看到后,仅淡然一笑而已。

1935年10月6日,重阳时节,满地黄花摇曳,黄侃与友人登高北极阁,持蟹赏菊。黄侃一时兴起,数杯浊酒引动了万丈的豪情。他当时即饮酒过量,胃血管破裂,回到家中吐血半盂。抢救无效,10月8日,这位海内外公认的国学大师殁于南京,年仅50岁。

这位“荒唐”的大师结束了他那“荒唐”的传奇。

黄侃一个真正当得起“国学大师”称号的人。他一生历任北京大学、北京女师大、东南大学、武昌高等师范、金陵大学等校的教授。与章太炎、刘师培、胡适之诸人亦官亦学的杂沓经历相比较,黄侃的本色仍然是一位书生,他当然是一个地地道道的学者。黄侃自号为“量守居士”。黄侃曾讲:“学问之道有五:一曰不欺人;二曰不知者不道;三曰不背所本;四曰为后世负责;五曰不窃。”又云:“学问最高者,语言最简。”

章太炎先生在说黄侃时讲到:“断送一生唯有酒,焉知非福。”太炎先生在耋耄之年,谈到黄侃,他依然是谆谆地告诫世人:“恐世人忘其闳美而以绳墨格之,则斯人或无以自解也。”章先生这样讲是有用心良苦的,他是生怕后世的人们只看到黄侃曾经的风流自娱“荒唐”之举,而忘忽视了他的学识博大与壮美。

推荐阅读:

下一篇: 潍坊市博物馆展出一张民国二十一年的老照片